マイヤー・ランスキーPart3

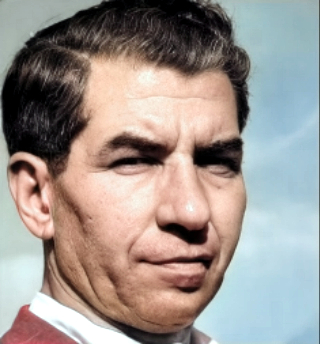

数学の天才

数字こそがマイヤー・ランスキーの強みだった

40歳の誕生日を間近に控えたランスキーは、さらなる向上のため数学の個人レッスンを受けることにした。

長身に眼鏡のミラー先生は、アッパー・イースト・サイドで二頭の臭いアフガン・ハウンドと暮らすアパートメントでランスキーに教えを施した。

ギャングスターと数学者はそこで数字ゲームに興じた。

マイヤーの成功と達成感は結婚生活にも幸いした。

以前よりアンと子供たちと一緒に過ごせるようになり、1937年の12月にアン・ランスキーは三人目の子供、ポールに似て元気で健康な女の子、サンドラを出産した。

ランスキーは夏になるとジャージー・ショア沿いに別荘を借りるようになったという。

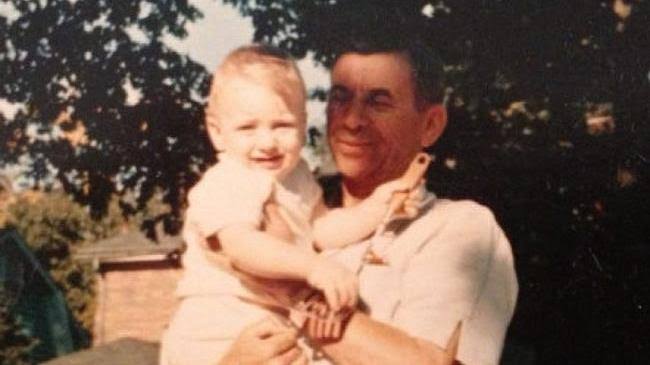

バディにとって、それは一家が共に過ごした時間の中で最高の思い出となった。

1930年後半から1940年代初頭にかけて、父はニューヨークの100マイル南に広がるニュー・ジャージーの海岸線沿いの小さな町ーディール、アレンハースト、ロング・ブランチーにコテージを借りるのが通例となっていた。

バディは自転車に乗る平衡感覚も力も不足していた。

そこでマイヤーは大きな三輪車を買い、息子に自立の機会を与えてやった。

バディはビーチまで三輪車で向い、薬局でクリームソーダを買うわくわくを今でも忘れていないという。

ランスキーの車、真っ黒で長い車体のオールズモビル98で遠出することもあった。

キャッチボールや野球をすることもあったが、マイヤーはバディに長時間プレイすることを禁じた。

彼は重たく黒い矯正ブーツをはいて歩行していたので、転んで怪我をするのではないかとマイヤーは絶えず心配したのだ。

よその子供と一緒に遊ぶこともあった。

シーゲル家の娘たちに、アドニス家やスタチャー家の子供たち。

ランスキーのニューヨークの友達は皆、同じエリアにコテージを借りていたし、ニュー・ジャージーの友人たちも近くにいた。夕

方になると父親たちはトランプを取り出し、ジン・ラミーで1ポイント1ペニーを賭けてはその極小の賭け金をめぐって熱く戦うのだった。

バディの記憶に残っている客人はジョー・アドニス、ドク・スタチャー、ロンギー・ツイルマン、それにツイルマンとアドニスとニュー・ジャージーでいくつかのギャンブル屋をパートナー経営していたジェリー・カテナなどだった。

だがバディが最も来訪を楽しみにしていたのは、ベンおじさんだった。

ベンジャミン・シーゲルはカリフォルニアで一年の大半を過ごすようになっていた。

そこで彼は映画界の大御所の自宅で移動式のクラップゲームを開き、顧客は一人残らずいつも大金を賭けた。

サンタ・アニタ競馬場で馬券屋もやり、カーペット・ジョイントのカリフォルニア版ーアメリカ領海の外側に停泊したギャンブル船ーにも関わっていた。

夏になり豪快で愉快なベンおじさんが子供たちに会いにジャージー・ショアへやってくると、いつもよりお出かけや楽しいことが増えた。

ジンラミーの部屋もいつもより賑やかだった。

大人になってから、バディ・ランスキーは自分の父、ベン・シーゲル、ジョー・アドニスとその仲間たちが第二次大戦前に「全国犯罪シンジケート」の構成員だったという記述を本や記事で読むことがあった。

それが何を意味するのか、バディは考えることがあった。

ギャンブルは当然、違法であり、シンジケートは共に仕事をするビジネスマンの集まりーある時はパートナーとして、ある時は互いのテリトリーに干渉しない個人としてーだとすれば、マイヤー・ランスキーとその仲間たちは確かにそのような存在だった。

だがバディにとっては彼らは父さんとその友達に過ぎず、思い出す光景はジンラミーテーブルを囲み煙草の煙の中で笑ったり冗談を交わしたりしながら、5ドル負けた勝ったで大騒ぎをしている姿しかなかった。

ジョージ・ラフトは、友達のベニー・シーゲルがヨーゼフ・ゲッベルズを抹殺しかけた時の話をするのが好きだった。

ヒトラーのプロパガンダ・チーフだったゲッベルズはヘルマン・ゲーリングとともにイタリアを訪れていた。

二人のナチはカルロ・ディフラッソ伯爵とその奔放な妻、ドロシーが所有するローマのヴィッラ・マダーマに宿泊。

ドロシーは以前、ハリウッドでシーゲルと出会っており、二人は派手で無鉄砲な不倫関係を楽しんでいた。

ディフラッソ伯爵夫人は二人のナチがローマに滞在しているときにシーゲルを呼び寄せていた。

シーゲルはナチスの反ユダヤ主義を快く思っておらず、近くにヒットラーの側近がいると知ると顔を真っ赤にして激怒。

二人を抹殺すると息まくシーゲルを、ドロシーはなだめた。

「そんなことするわけにいかないわ!」

「やるんだ」とバグジーは答えた。

ラフトによると、シーゲルはそんなことを実行すれば伯爵がどのような目に合うかをドロシーに説かれて、しぶしぶ暗殺を諦めたという。

ベン・シーゲルはその後も、自分は第二次大戦の歴史を変えられたかもしれないというエピソードを生涯語り続けた。

1930年代初頭、マイヤー・ランスキーも自分なりにファシズムに抵抗し始めていた。

ドイツでヒトラーが政権を握るとアメリカでも新ナチス派が台頭。

突撃隊、銀シャツ党、ドイツ系アメリカ人協会、フレンズ・オブ・ニュー・ジャーマニーなど、反ユダヤ色の濃い集会やマーチを行う団体が増えていった。

「我々ユダヤ人は今、もう少し闘争心を見せなければいけない。」

1935年にランスキーにこう言ったのはネイサン・パールマン判事だった。

パールマンは元共和党下院議員で、ラガーディア市長によってニューヨーク市の判事に任命されたばかりだった。

ベールマンはギャングスターと絡むタイプではなかったが、ユダヤ人団体には積極的参加しており、当時は急進的だったシオニズムも支持していた。

非常時には非常手段をもって対抗するしかなかったのだ。

マイヤー・ランスキーは剛腕の知り合いに事欠かなかったので、彼らを集め、1930年代半ばにニューヨーク市内で頻繁に開かれていた新ナチ集会を妨害する団体へ送り込んだ。

ランスキーはちょっとした有名人になった。

ある日ウォルター・ウィンチェルが電話をかけてきて、マンハッタンの北東にあるドイツ人コミュニティのヨークビルで開催されるらしい新ナチ集会についての情報を知らせてきた。

夕刻にそこに到着した。

そこには褐色のシャツを着た人間が数百人はいたな。

ステージにはかぎ十字にヒトラーの写真…我々は15人ほどだったが、行動を開始した。

ランスキーの調達した有志の者たちは爆竹を投げたり喧嘩を始めたりすることで集会を混乱に陥れた。

アメリカで最も力のあるナチ党員のフリッツ・クーンがその日は登壇する予定だったが、聴衆が彼の言葉を聞くことはなかった。

後日、集会を攪乱したことをウォルター・ウィンチェルに感謝されたよ。

私は感謝には及ばないと伝えた。

そもそも彼がくれた住所も間違っていたしね。

ユダヤ人のために行動を起こすことで、感謝されるべきだなんて考えたことは一度もなかった

マイヤー・ランスキーはこの逸話を、自身のユダヤのアイデンティティを強調するものとして語るのが好きだった。

だが1930年代半ば、ナチ集会を解散に追い込みながらもランスキーは、ポールとバディをチェダーに通わせるべきだ、バル・ミツワーの成人式をなぜしないのかと主張する父と衝突を繰り返していた。

ランスキーの場合、ユダヤ人としての自覚は攻撃や暴力が絡むときにだけ、プライドを奮起させるのだった。

帽子をかぶり、シナゴーグへ通うユダヤ人は尊敬に値せず、ナチスに制裁を加えるユダヤ人は尊敬に値したのだ。

オペレーションアンダーワールド

真珠湾攻撃から3か月の間でアメリカやその同盟国は120もの商船をアメリカ沖合に潜むドイツのUボートに沈められていた。

にも関わらず報復に一隻のUボートも沈められことなく、さながらドイツの潜水艦は無敵であった。

燃料、食料、情報などがドイツ支持者やエージェントからこっそり補給されているのではないかと噂された。

敵が潜入しているという疑惑は、1942年2月により深いものとなった。

ハドソン川で高速兵員輸送船に改造されている最中だったフランスの客船ノルマンディーが、突如火に包まれたのだ。

火は船中に広がり、転覆した。戦争で沈んだ船としては、過去最大規模のものだった。

のちの調査でノルマンディーの事故は防火体制の不十分さと作業の不手際が招いたものだと明らかになったが、マンハッタンの中心部で起きた屈辱的な転覆事故は敵による妨害工作だと噂された。

開戦からまだ間もない頃、アメリカは疑心暗鬼になっており、敵はどこにでも潜んでいるように思えた。

ニューヨーク地区のアメリカ海軍情報局の捜査班はB‐3と呼ばれており、トップはチャールズ・ラドクリフ・「レッド」・ハッフェンデン少佐だった。

50代前半のハッフェンデンは大柄な男だった。

シャーロック・ホームズ風にパイプをふかし、ガジェットを駆使しながら情報活動の指示を出すのが好きで、口述録音機の受話部に文字やメモなどの情報を秘密めかして囁くのだった。

レッド・ハッフェンデンはニューヨーク中に150人ものエージェントを配置しており、1942年の頭ごろ、敵に情報を流している者がいないかの調査に当たらせた。

手始めに港やそこに毎日出入りする漁船たちを調べようと試みたが、沖中仕や主にイタリア人の漁師たちと話しているうちに、予想外の抵抗にあう。

エージェントたちが知ったのは、河岸周りは独特の世界であるということだった。

B‐3エージェント モーリス・P・ケリー大尉はこう語る。

「彼らは戦時だろうが平時だろうが、誰とも話そうとしなかった。

埠頭周りのを仕切っている人物の邪魔になるかどうかも分かっていなかった。

協力するよう明確に上から指示されるまではその調子だった。

彼らは知らなかった。見たことがなかった。

尋ねている相手が誰なのか分からなかった。」

レッド・ハッフェンデンは考えた末にB‐3にも内部に通じた人間が必要だという結論に達する。

彼らは新しくニューヨーク州検察官に着任したフランク・S・ホーガンに助けを求めた。

ホーガンは、州知事として立候補するトマス・E・デューイの後任として任命されたばかりだった。

彼は協力を快諾し、ハッフェンデンをゆすり捜査部のマレー・I・ガーファインへと繋げた。

ガーファインはホーガン同様、かつてデューイの補佐官を務めており、港周りで暗躍するゆすり屋を捜査していた。

その調査で得た情報から、ガーファインはすぐに一人の男の名前を挙げた。

フルトン・ストリート魚市場のゆすり屋長、ジョゼフ・「ソックス」・ランザ。

ジョー・「ソックス」・ランザは労働者を相手にする古典的なゆすりを展開していた。

地元の漁業労働組合の代表者にも選ばれていた彼は、組合員の賃上げを交渉しつつもその上げ幅を限度内に収めるための賄賂を魚市場の雇用主たちから受け取っていた。

グランド・ストリートの1マイル南にあるフルトン魚市場はニューヨークの海産物卸売市場の中心部。

港と同様、然るべき相手への贈賄と暴力との組み合わせで物事が運ぶ世界だった。

マレー・ガーファインは確固たる証拠を集め、1941年の頭にはランザを強請や共謀など7つの訴因で告発することに成功した。

弁護士を通してガーファインから連絡を受けたランザはハッフェンデン司令官に情報を喜んで差し出した。

数日後にはハッフェンデンのエージェントたちが海岸線を漁船で行き来しつつ水中から使用済みの発光信号や疑わし気な残骸を引き揚げていた。

ランザを通じて海軍が知り合った船乗りや船長たちは怪しい動きを目撃したらB‐3にその情報を提供することを約束した。

だが一か月経つ頃、ソックス・ランザは困難に突き当たっていた。

ガーファインのゆすり告発のことは誰もが知っていた。

ランザの動機を疑い、彼を通したB‐3の質問を突っぱねる有力な人物も何人かいた。

その間にもUボートによる攻撃は続き、1942年の4月と5月だけでさらに47隻もの商船が大西洋沖で沈められていた。

最終的には戦争開始から半年の期間に東沿岸で沈められた船の数は272というおぞましい数に。

そこで命を落とした水兵は数知れなかった。

海軍情報局はランザに協力を要請し続けたが、やがてランザはとうとう降参状態となった。

もっとビッグな人物、漁業にとどまらず各業界にコネのある誰かが適役だった。

ランザには荷が重かったのだ。

そこでランザが提案したのは、1936年に投獄されながらも、まだ暗黒街ではリスペクトされているラッキー・ルチアーノだった。

ハッフェンデンはマレー・ガーファインにこの話を持ち掛けた。

ガーファインはボスのフランク・ホーガンに相談し、状況が状況だけにニューヨーク州の検察官はその提案を突飛とは思わなかった。

ホーガンはガーファインに、まずルチアーノの弁護士であるモーゼス・ポラコフに連絡をとってはどうかとすすめた。

1942年の4月末、ハッフェンデンの代理でポラコフの元を尋ねたガーファインを待っていたのは芳しくない反応だった。

ポラコフは後に語っている。

「その件について私からルチアーノに尋ねられるほど、彼と親しくはないと答えた」

だが、ポラコフは代わりに別の人物の名前をガーファインに伝えた。

「彼は信用のおける人間で、世間の評価はともかく、愛国心は誰にも負けない。私はこの件に関わる前に、彼に相談をしたいと」

その日の午後、ポラコフはガーファインに電話をかけた。

翌日、西58番ストリート、五番街と六番街の間のロンシャン・レストランで朝食ミーティングをしようと言うのだ。

当日の朝、ガーファインはポラコフをセントラル・パーク・ウェストでタクシーで拾い、ロンシャンへ向かった。

そこで待っていたのは小柄で黒髪の小綺麗な男で、ガーファインはその名前を耳にしたことはあったが会うのは初めてだった。

こうしてモーゼス・ポラコフはゆすり捜査員ガーファインをマイヤー・ランスキーに引き合わせたのだった。

ランスキーは真珠湾攻撃の後に徴兵に志願していた。血気盛んな若者のようにセレクティブ・サービス・ボードへ書類を提出した。

学歴に関する質問に対しマイヤーは8年生までしか教育を受けていないことを正直に申告しながらも、数学の個人教師をつけていることを記述。

また彼が軍隊で就く覚悟をしていた職は意外にもつつましく、適性のありそうな仕事の欄には工具金型屋での経験を生かした「機械製作者、旋盤工、ボール盤工」と記入されていた。

数か月で40歳を迎えようとしていたランスキーは、入隊資格が発生する年齢から12年以上も過ぎていた。

ドラフトから声がかかることはなく、そのためか、モーゼス・ポラコフが1942年の4月下旬に連絡した際の反応は良好だった。

「力になるよ。これは愛国心だしね」と伝えた

マイヤーがガーファインとポラコフと会うべくロンシャン・レストランに到着する頃には、彼は実践的な課題をいくつか思案していた。

ポラコフはによるとその時、マイヤーが二人の弁護士にこう告げた。

「とても慎重に動かなければならない、と。なぜならニューヨークのイタリア人たちの間でムッソリーニが人気を集めていた。」

ルチアーノを信頼していいのか?ガーファインは尋ねた。

「信頼できると思う。私は信頼できると判断した。なにせ一家全員がこっちにいたのだから。

両親に兄妹にその子供たち。

だから私は、『直接会って話してみたいと思う』と言った。」

三人の男たちは朝食を終え、タイムズ・スクエアのアスター・ホテルへと移動した。

そこにはレッド・ハッフェンデンがマンハッタンはチャーチ・ストリートの海軍情報本部に招待しかねる暗黒街のコネクションと会うために借りている事務所があった。

「ハッフェンデンさんは脆弱なところを指摘した。政府が人手をたくさん必要としている港のような場所で、荷物を積み込む者や揚げ場の人夫、そういった仕事を頼める人を探していた。潜水艦のほうに何も横流しされないように…燃料が横流しになっていることを懸念していた。」

チャーリー・ルチアーノは30年から50年の刑期でダンネモラ刑務所に収容されていた。

ダンネモーラはニューヨーク州北部、カナダとの国境近くの寒風吹く辺境の地だった。

ポラコフもランスキーも入り組んだ長旅には乗り気でなかった。

ルチアーノを輸送することはできないだろうか?彼らは提案した。

マンハッタンからわずか30マイルのシンシンへの移送。

ガーファインとハッフェンデンはその提案に賛成した。

だが数日後にガーファインが訪ねたニューヨーク州矯正局長官、ジョン・A・リオンズは首を縦に振らなかった。

シンシンにルチアーノが来れば噂が立ち、ランスキーのような人物との面会は世に知られることになるだろうとリオンズは案じたのだ。

そしてオルバニーの北へ60マイル、コムストックに建つ刑務所らしからぬグレート・メドウ刑務所の方が良いだろうと提案した。

こうして1942年5月12日、ルチアーノはコムストックへ移された。

三日後の1942年5月15日、リオンズ長官はコムストックの監視員であるヴァーノン・A・モーホスに「親展」と書かれた手紙を出した。

監視員殿、

受刑者チャールズ・ルチアーノの弁護士を同伴している場合に限り、マイヤー・ランスキー氏が受刑者チャールズ・ルチアーノと面会することを許可します。

また通常の指紋採取などの手続きを適用させず、ランスキー氏およびポラコフ氏に受刑者に内密にインタビューすることを許可します。

オルバニーまで電車で北上した。そこからは車で刑務所へ向かった

一方のチャーリー・ルチアーノは何が起きているのか全く知らされていなかった。

ダンネモラから8人の他の受刑者と共に移送されたときは、「管理上の目的で」移ったのだと知らされていた。

1942年5月のある日、コムストックのモーホス監視員の事務室に隣接した特別取調室に連れていかれたルチアーノは来訪者が来るまで待つようにだけ伝えられ、誰が来るのかは知らされなかった。

チャーリーは…私たちを見てとても驚いていた

1942年の5月時点でルチアーノは刑期がまだ少なくとも24年残っていた。

仮釈放の申請すら1956年4月までできなかった。

過去6年間、ダンネモラには数回兄妹が訪ねてきたことはあったが、友人のマイヤーに会ったのはニューヨークで自由の身だった頃以来だった。

ルチアーノは腕を広げて、『なぜお前がここにいるんだ?』と大声を上げた

アメリカ海軍の取り計らいでマイヤー・ランスキーとチャーリー・ルチアーノがコムストック刑務所でハグを交わすなど、本人たちにも周りにも到底想像することのできなかった状況だった。

彼らがここで会うに至った経緯については第二次大戦後に様々な憶測が飛び交い、それらを元に怪しげなエピソードが語り継がれていった。

コムストック刑務所による再会の宴のもてなしがあったという話や、彼らが引き合わされたのはデューイへの贈賄が絡んでいるとする説もある。

当時まだニューヨーク知事だったデューイは、後者の嫌疑を晴らすべく1954年に正式な調査を委任した。

デューイの弟子の一人、ウィリアム・B・ハーランズは実に8か月近くもかけて公式の記録や連絡記録を調べ、地方検事ホーガン、マレー・ガーファインやそのスタッフを含む57名もの証人に話を聞いた。

その中には海軍情報局の上官やエージェント、モーゼス・ポラコフ、ジョー・「ソックス」・ランザ、そしてマイヤー・ランスキーも含まれる。

デューイがハーランズ調査を委任するまでは海軍情報局は「暗黒街プロジェクト」の存在を公式に否定しており、調査後、ハーランズの調査内容を機密にしてほしいとの海軍の要求にデューイは応じた。

だが1977年にハーランズ調査の内容が公になった際、アメリカ海軍が第二次大戦中にラッキー・ルチアーノの助けを積極的に求めていたことは疑いようのない事実となった。

そして、悪名高いギャングスターと海軍とをつないだのがマイヤー・ランスキーであったことも。

ポラコフとランスキーは、海軍に協力するようルチアーノを説得するのに苦戦しただろうか?ウィリアム・ハーランズはそこを知りたがった。

ああ、苦戦した。書類には強制送還令状がついていたからな

ギャングをアメリカナイズしたチャーリー・ルチアーノだったが、アメリカ市民権を取得し損ねたことにより、生まれ故郷のイタリアへ戻される運命にあったのだ。

アメリカ政府に協力したことが知られるのを嫌がっていた。

イタリアへ強制送還されたときにリンチに合うかもしれないからだ。

身体的な危害を加えられることを恐れていた

ランスキーとポラコフは、ガーファインとハッフェンデンには秘密裏に進めることの重要性を強調する、とルチアーノを取りなした。

B‐3の活動を大っぴらにすることは誰も望んでいなかった。

ルチアーノはランスキーとポラコフに、ソックス・ランザを連れてコムストックを再訪してはどうかと提案した。

そこで連絡すべき人物を二人で決め、そこからはマイヤーがチャーリーの代理で接触すればいい、と。

ポラコフはこう語る。

「ランスキーはルチアーノと非常に親しかったし、信頼関係があった。

彼らが接触しようとしていた相手はどれも、ランスキーがルチアーノの代理で来ていると言えば真偽を問うことはなかった。」

チャーリー・ルチアーノはニューヨークの港周りを仕切っていたわけではないが、仕切っている人々が裕福になる手助けをしていた。

1920年代と1930年代、ルチアーノは密輸入に協力したり埠頭で宝くじや馬券屋を運営させてくれていた労働者代表の面々と取引をしていた。

彼らとその部下の多くはイタリア系アメリカ人だった。

モーゼス・ポラコフはこう述べている。

「イタリア人たちの間は、特定の人間に一層の敬意を払い、たたえるという仕組みがあるようだ。」

コムストックに1942年6月4日にやってきたソックス・ランザに、ルチアーノは告げた。

「私からみんなに伝える。そうすれば万事うまくいく。」

コムストックの監視員、ヴァーノン・モーホスは三人が部屋から出てくるのを扉のそばで待っていた。

「長官殿、」と彼はのちにジョン・A・リオンズへしたためた。

「先般相談いただいた面会は午前10時に開始され、午後1時半に解散となりました。

前回来た弁護士とランスキーに加え、ランザ氏という人物も同行していました。」

それから何か月かかけて、モーホス監視員はリオンズに似たような書簡を18通送った。

その都度チャールズ・ルチアーノと面会に来た人間の名前を告げ、マイヤー・ランスキーは半分以上の手紙に名前が記されていた。

1942年6月27日、ニューヨークとシカゴで七日間のうちに8名のドイツ人諜報員が逮捕されたと発表があった。

フロリダに四名、ロング・アイランドに四名、Uボートに潜んでいた彼らからは爆薬と17万ドルもの現金、地図や計画書が押収された。

そこには東海岸から中西部の防衛基地や鉄道、水道管や橋を攻撃する二年にも及ぶキャンペーンが書かれていた。

ドイツ人諜報員の場所の特定と逮捕にはいくつかのアメリカ政府エージェンシーが関わっていたが、表向きはFBIの手柄ということになった。

だがジョー・ランザから紹介された漁船団を通じてロング・アイランドに隠れる工作員をあぶり出したのはハッフェンデンのB‐3エージェントたちの功績だったし、そのおかげで諜報員がどこで海から陸に上がるのか、そこからいかにしてニューヨークへ移動するのかを把握することができたのだった。

B‐3がゆすり屋達を採用したことが正解だと証明される、心強い結果だった。

コムストックをランザとともに尋ねたあとのランスキーは毎日のようにアスターホテルにあるハッフェンデン司令官の事務所へ通った。

また一度か二度、チャーチ・ストリートのアメリカ海軍情報本部にも足を運んでいる。

そこでマイヤーはハッフェンデンのボス、地区情報将校、マックファル大尉、およびマックファルの執行役で後継者のウィリアム・ハウ大尉らに紹介された。

ランスキーは海軍情報局から関係者としてコードナンバーを付与されてもいた。

何度かマイヤーに同行したモーゼス・ポラコフはこう言う。

「最初は主に船からの荷下ろしや積み込みの話やストライキの防止、埠頭での妨害活動につながる情報の共有、そんな内容を話し合っていた。」

ランスキーはB‐3に協力すべくネットワークをフル活用した。

ヴィンセント・アロ、通称ジミー・ブルーアイズを連れてきて、港のセキュリティの情報とハッフェンデンさせたのだ

ある時ハッフェンデンは、ドイツ人諜報員や工作員が西57ストリートのグレート・ノーザン・ホテルを拠点にしているのではないかとマイヤーに相談した。

信頼できるウェイターがほしいとのことだった。

労働組合のオフィスに出入りし、ほかのウェイターたちの会話を聞き、水平や軍人たちがそれぞれの拠点で話している内容を聞くための。

あるいは、決まったレストランやホテル・ラウンジにウェイターを配置することも検討していた。

そのうちの一つピエール・ホテルだった

ランスキーの考えでは、適役は港のアイルランド人ボスの一人、ジョニー・「コックアイ」・ダンだった。

ダンは凶暴な男で、港での活動だけでなくホテルやレストランの組合の活動もしていた。

そしてランスキーのカーペット・ジョイントの顧客でもあった。

ランスキーはダンをハッフェンデンに引き合わせた。

ダンの仕事は桟橋の番人だった。荷積み人の中に信頼できる従業員を潜ませ、周囲と打ち解けさせる。怪しい奴がいないか目を光らせ、何かがあれば報告する。工作や情報漏洩に関わってそうな人間を見つける。

ダンは海沿いのバーにも知り合いがいた。そこへ来た水平が酔っ払って何か話しだしたら、ハッフェンデンに報告すること。それがダンの仕事だった。

ダンはそのころ桟橋で従業員を強制や脅迫した容疑で起訴されたものの、1942年2月に処分保留のまま保釈されていた。

戦争に貢献することには意欲的で、義弟のエディー・マックグラスを通じてB‐3エージェント用の労働組合員証を作らせた。

こうして彼らは港湾労働者、ウェイター、バーテンダーとしてハッフェンデンが「耳」を配置したいと思っている場所で疑われることなく働くことができた。

ダンの働きについてランスキーは、「具体的にどんな成果があったのかは分からない」と語っている。

どの程度、破壊工作を食い止めたかは分からないが、きっとかなりの成果があったはずだと思っている。予防措置としては効果は高かった。彼は最大限のことをやってくれた。

ランスキーの仕事はハッフェンデンが求めている人材を連れてきて、二人きりにさせることだった。

必要以上に関わることはしなかった。

私が紹介したがそこからどうするかは二人で考えるようにしていた

その間もコムストックへの訪問は続いていた。

マイヤーは前の日にモーゼス・ポラコフと電車で北へ向かい、ダイニングカーでハドソン・バレーの景観を楽しみながら夕食をとった。

翌朝オルバニーのホテルから車でコムストックへ向かい、10時ごろに到着するというのが定番のスケジュール。

ある冬の日などは凍った路面で車がスリップし、フロントガラスを破って前方へ飛び出したランスキーとポラコフは傷だらけになった事もあった。

8月のある日の訪問はもっと楽しく、サラトガがわずか40マイルの距離にあるのをいいことにランスキーはパイピング・ロックからフランク・コステロの率いる複数名を連れてきたことがあった。

ルチアーノとコステロという、犯罪の二大巨頭はどのようなことを話し合ったのか。

「話の内容は聞こえなかった」モーゼス・ポラコフは言う。

「そもそもイタリア語で話していた。コステロを連れて行った理由はおそらく、ルチアーノがそれをリクエストしたからだと思う。

その後何を相談したのかは分からない。来たのはその一度きりだった。」

チャーリー・ルチアーノはその機会を楽しんでいた。

1942年と1943年に多くの旧友と再会を果たした部屋はもともと刑事や検察官が受刑者を尋問するために設けられた部屋。

しかし今やルチアーノの部屋となっていた。

ただしニューヨークの地方検事ホーガンは慎重を期してルチアーノの通話を盗聴していた。

それはルチアーノの委任を受けた者が「戦争協力」にかこつけて脇で違法な小銭稼ぎをしないか見張るためのもので、ジョー・ランザが頻繁に使用するホテルの二つの電話回線に仕掛けられていた。

それを通して、ホーガンはランザとその関係者は真剣に任務にあたっていることを知った。

B-3に協力するということは犯罪者たちに真っ当な役割を与える良い機会だったと彼は語る。

ホーガンの盗聴が暴いた贈賄といえば、ジョー・ソックスからチャールズ・ハッフェンデン司令官に贈られたフルトン・ストリート魚市場のカニとロブスターを少々、だった。

録音された会話が不明瞭かつ簡略であるところを見ると、ルチアーノたちは通話が盗聴されている可能性を重々承知していたとも思える。

レッド・ハッフェンデンも暗号を多用した会話に喜々として参加した。

1942年11月24日にはジョー・ランザに「ブルックリン・ブリッジの件はどうなった?」と尋ねる記録が残っている。

「ブルックリン・ブリッジ」と言えばハリー・ブリッジズ、西海岸に拠点をおく国際港湾・倉庫労働者組合の血気盛んな幹部のことだった。

ルチアーノの強制送還

大西洋沖の船団が配置し直されたことでUボートによる商船の撃沈が大幅に減った。

だが海軍情報局は次なるミッションにも暗黒街の協力を仰いだ。

その頃連合軍が北アフリカを支配し、次はイタリア侵略が計画されていた。

その取っ掛かりがイタリアの最南端、シチリア島へのアメリカ軍の上陸だった。

1940年代、アメリカ海軍はシチリア島の湾岸線に関する情報をほとんど持っていなかった。

戦闘のプランの立てやすい、よく知られた戦地ではなかったため、ハッフェンデンはランスキーに支援を求めた。

ランスキーは次のコムストック訪問でチャーリーに相談し、パイピング・ロックでのギャンブルパートナー、ジョー・アドニスの耳にも入れた。

ジョーはB-3に協力したほかのギャングスター同様、戦争協力に前向きだった。

彼は何人かのイタリア人を連れてチャーチ・ストリート90番へやってきた。

突如として海軍情報本部は「シチリア人だらけになった。

レッド・ハッフェンデンは歓喜した。

のちになって、こうした人材がニューヨークに大勢いることを初めて知った、と語っている。

ハッフェンデンはチャーチー・ストリートのオフィスに特別な地図室をあつらえた。

そこには巨大なイタリアの地図に、厚い透明のプラスチック・シートがかぶせられていた。

「イタリア人たちが地図の内容をどれくらい知っているか把握しようとしていた。地図の精度を海軍に伝えるために。…海軍はシチリア島のあらゆる港や水路の写真をかき集めるよう彼らに依頼した。

そして最近イタリアを訪ねた人間のうち、海域や湾岸線のことを知っている者を海軍に会わせるように、と。」

収集した情報をもとに、ハッフェンデンの地図製作者達は地図の上に敷かれたプラスチックに線を描き込んでいった。特定の港や海岸にコード番号を振り、ルチアーノとアドニスの知人らから得たデータを収めたファイルの番号に対応させた。

1943年7月の連合軍シチリア上陸作戦においてアメリカ暗黒街が果たした役割は、多くの伝説や誇張を生む土壌となった。

ラッキー・ルチアーノが自ら戦車に乗って勝利の旗を掲げつつ海岸に上陸する情景、上空から敵陣へ「L」の文字が入った旗やハンカチを撒く航空機のエピソード。

ハーランズ調査でこのような事実は明らかになっていない。

チャーリー・ルチアーノは戦時中、コムストックの独房に閉じ込められたままだった。

ただし、ルチアーノとジョー・アドニス、マイヤー・ランスキーがチャーチ・ストリートの海軍情報局へ送り込んだ情報提供者達を通じて、ルチアーノは確かに協力をしていた。

現に提供者たちにイタリア語でインタビューをしたハッフェンデンのエージェントのうち4名は直後に上陸する侵略軍と合流している。

1943年7月10日未明、ポール・アルフィエーリ大尉率いる隊がリカタ・ビーチに上陸。

そこで地元シチリア人に聞き出したのは、近くの貸別荘に極秘で設置されていたイタリア海軍司令部の場所だった。

中でアルフィエーリは地中海におけるイタリア及びドイツ海軍の配置情報をそっくり手に入れ、ドイツ軍が作成した地中海周辺の地雷原地図やその中を徹安全なルートの図案もあわせて手に入れた。

11年後、ウィリアム・ハーランズこうは尋ねられた。

アルフィエーリに情報を流したシチリア人たちは、ラッキー・ルチアーノとその仲間たちが連れてきた情報提供者から紹介されたのか?

「ほとんどは。」

そのコネクションはリカタ・ビーチでアルフィエーリの役に立ったか?

「もちろん」

ヨーロッパ戦勝記念日の1945年5月8日、モーゼス・ポラコフはチャールズ・ルチアーノの代理で恩赦を求める嘆願書を提出した。

ポラコフは1943年2月にもルチアーノの戦争協力の見返りに刑期の減軽を求める申請をしていたが、その時は却下されつつも「後日恩赦が認められる余地あり」とされていた。

だからヨーロッパが戦勝を祝ったこの日こそ、サイドの嘆願にふさわしいとポラコフは考えたのだ。

恩赦が与えられること自体はニューヨーク州において珍しいことではなく、デューイの前任者であるアル・スミス知事、フランクリン・ルーズベルト、及びハーバート・リーマンは三名の任期の間に74名もの刑期を減軽していた。

そのうち32名は殺人罪による長期刑で収容されていた人物。

1945年春にポラコフの申請が受理されるとニューヨーク州更生保護部は通常の調査プロセスを始めたが、主張の裏付けのために海軍情報局を尋ねたところで壁に突き当たった。

ここへ来て海軍はニューヨークの暗黒街との関わり合いをなかったことにしようとしたからだ。

不幸にもチャールズ・ハッフェンデンは終戦前にオフィスを抜け出し前線に立ったが、硫黄島で重傷を負っていた。

1945年5月、ポラコフは病院で療養する司令官に面会した。

胃が半分なくなっていたが、どうにかルチアーノとB-3の関係について長々と証言してもらうことに成功。

証言のことを聞いたハッフェンデンの上官は本人に取り消すよう求めた。

ハッフェンデンも発言を撤回しようとこう釈明した。

「体調も万全じゃなかったからさ」

海軍はハッフェンデンの証言について責任を否認。

ポラコフに語った内容はおそらく、勇敢に戦ったものの神経を戦争で病んでしまった者の虚言だとほのめかした。

ニューヨーク更生保護部からの質問に対し、海軍情報局は「戦争協力に有益な情報がチャールズ・ルチアーノなる人物によって提供されたとする証拠を見つけることはできなかった…よってハッフェンデン司令官の意見は公式記録による裏付けのないものと考えるべきである」と回答している。

ルチアーノの嘆願書の事実関係を精査していたジョゼフ・ヒーリーが海軍の回答をポラコフに伝えると、弁護士は怒りを爆発させた。

ハッフェンデンの上官たちは窮地に助けの手を差し伸べた相手を認めようとしない「貴族主義の俗物」だとして猛抗議した。

ポラコフがヒーリーと話し合っている最中にランスキーから電話がかかってきた。

同席してほしいというポラコフの願いを聞き入れ、ランスキーは直接、更生保護部官とはなすことになった。

公式な調査書が作成され、新聞社も嗅ぎまわり始めている中で、州の調査員と話しあうという行為はランスキーにとってリスキーなことだった。

だがランスキーは戦争協力を誇りを持っており、慎重を期しながらも誠実な友人でもあった。

証言を求められこう説明した「ハッフェンデン司令官とポラコフの話を裏付けるもので…自らの役割はルチアーノ本人とルチアーノの指示のもとに海軍当局へ情報を提供した者たちの橋渡しだったと語った。」

マイヤーの証言はそれなりに価値があったが、海軍に決定的な反論を果たしたのはデューイの配下の一人だった。

1945年の夏のある日、モーゼス・ポラコフのもとにニューヨーク地方検事フランク・S・ホーガンから一本の電話がかかってきた。

「モー、」とホーガンは言った。

「私の手元にマレー・ガーファインが作成した宣誓供述書の写しが何通かある。」

その供述書にはガーファインがB-3とルチアーノの仲介人となったことが書かれていた。

ホーガンはこう説明した。

「なぜかは分からないが、マレーは君や知事に供述書を渡す前に海軍の許可を得るように私に念押しした。」

許可が下りることはなかったが、地方検事は海軍の隠ぺいの片棒を担ぐつもりはなかった。

ホーガンは言った。

「君個人に提供するものとして、そして君がこれを必要とするかもしれない未来に備えて、私は宣誓供述書の写しを内密に君に送ることにする。」

受け取ったモーゼス・ポラコフは更生保護部の面々にマレー・ガーファインの宣誓供述書の内容を「内密に」知らせた。

矯正局長官リオンズによって記されたコムストック刑務所への人々の出入りの記録とあわせると、アメリカ海軍情報局がモーゼス・ポラコフとマイヤー・ランスキーを通じてチャールズ・ルチアーノと長期にわたる入り組んだ関係を築いていたことには疑いの余地がなくなった。

更生保護部にとってはそれが決め手となり、満場一致でルチアーノに対する恩赦が推薦された。

デューイもこれに口出ししなかった。

1946年1月4日、コムストックのグレート・メドウ刑務所のモーホス監視員は受刑者番号15684のチャールズ・ルチアーノを移民帰化局に引き渡す旨の正式な通知を受け取った。

目的は強制送還だった。

ランスキーとポラコフは、1946年の2月上旬にエリス島でチャーリー・ルチアーノを見送る手筈を整えた。

「同行してもいいか?」フランク・コステロは話を聞きつけるとそう尋ねた。

「勿論だ。」ポラコフは応じた。

翌朝早く二人はコステロとエリス島ターミナルで落ち合い、チャーリーのイタリア人の親友マイク・ラスカリと共にルチアーノの衣類などが詰め込まれたバッグを何個か持ってフェリーに乗り込んだ。

ルチアーノと過ごした時間は20分ほどだった。

ランスキーはそれから二回、旧友に会いに行った。

2月5日にマイク・ラスカリとルチアーノから2500ドル程の現金を預かり、2月7日にはトラベラーズ・チェックに替えた現金を持って再びラスカリとエリス島を訪ねた。

アメリカでランスキーがチャーリー・ルチアーノに会ったのはこれが最後だった。

次の日ルチアーノはエリス島を出発し、ニューヨークから小麦粉を乗せてジェノバまで航海する予定の改造リバティ船、S.Sローラ・キーン号に乗せられた。

フランク・コステロはローラ・キーンの出航前夜に船上のルチアーノを訪ねた。

コステロは1946年2月9日土曜日の午後にブッシュ・ターミナルの7番埠頭に到着した。

同行していた数名の正装の男たちは全員、港湾労働組合の組合員証を身に着けていた。

チャーリーのアメリカでの最後の食事が船の料理人が調理した油っぽい子牛のカツレツだと知ると、フルトン魚市場のレストランへロブスターやスパゲッティ、ワインなどを調達してきた。

チャーリー・ルチアーノのお別れの晩餐が開かれているとき、マイヤー・ランスキーは200マイルも離れたメリーランドのホテルにチェックインしていた。

チャーリーには自分なりにお別れを告げたし、押し掛けたメディアに写真を撮られるかも知れなかったからだ。

インチキ金の暮らし

結婚してまだ間もないころ、アン・ランスキーはランスキーに代わってほしいと言う女性からの電話に出た。

その後同じ女性から数回電話がかかってきた。

アンが夫に女性のことを訪ねると、いちいち首を突っ込むなという答えが帰ってきた。

アンは食い下がり。ランスキーは逆上して妻に平手打ちを見舞った。

ランスキーは女好きではないが誠実な夫というわけでもなかった。

若いころはキューバやカウンシル・ブラッフスで、もう少し年を重ねてからはイスラエルやマイアミ・ビーチで、3回か4回に渡って楽しんだ相手がいた。

どれも本気の不倫ではなかった。

ある時はウェイトレスと、またある時は宿泊先のホテルの従業員と、ランスキーは手近なところで相手を見つけていた。

これらの浮気はマイヤー・ランスキーの人生を象徴するかのように薄暗く受け身で、淡々としたものだった。

彼自身の考える家長としての責任に何か傷となるようなものではなかった。

だがアンは夫のたまの火遊びを笑い飛ばすタイプではなかった。

「母はとても嫉妬深い人でした。」

バディ・ランスキーは思い出す。

ランスキーが留守にするたびアンは絶え間なく電話をかけ続け、何をしているのか、誰と一緒にいるのかを問い詰めた。

「誰と滞在すると書かれているの?」

バディは母親がホテルの電話係に問い詰めていたのを記憶している。

マイヤーとアン・ランスキーの結婚生活は年月と共に雲行きが怪しくなっていった。

アンは心配性で、緊迫感とストレスがいつも付きまとっていた。

何気ないトラブルを大惨事の如く捉えるふしがあり、ランスキーはランスキーで妻の心配性に辛抱がきかず、ヒステリーを起こしている、で片付けるようになっていた。

ランスキーは感情表現が乏しく、隠したり否定したりしがちであるのに対し、アンは全てをさらけ出す性格だった。

相性はいいとは言えず、マイヤーの生活様式が事態をますます悪化させた。

アンは全てを疑るようになった。

夫の人生の基盤そのものが不誠実であるからには、自分の人生も不誠実だと思わざるを得なかった。

ランスキー一家は高級なアパートメントを借り、立派な職業の人々と肩を並べて暮らしていたが、隣近所の人々がだんだんとランスキー氏の仕事を察するにつれ、一家に近づく者はいなくなっていった。

建物の奥様方や母親方と仲良くなることはできず、外の人間と本当の意味でふれあうことも減っていた。

ランスキーにとっては取るに足らないことだった。だがあまりに頻繁に、長期にわたって一人きりにさせられていたアンにとっては由々しき問題だった。

それでいてランスキーが帰宅した折には、彼女の質問に対して返ってくるいつもの反応―「いちいち首を突っ込むな」―をおとなしく受け入れることもできなかった。

首を突っ込まないというのは犯罪で身を立てている者の妻や家族にとって基礎的な約束事だった。

機密の問題でもあり、ある意味では優しさ、守るための手段でもあった。

何も知らない者が罰せられることはないからだ。

ただそうした策の代償は大きい。

無関心と欺瞞とが入り混じった状態で半永久的に暮らすことで感情は押し殺され、果ては無感情になるか、半狂乱になるかのどちらかだった。

アン・ランスキーは後者で、爆発するタイプだった。

バディは寝室の壁を通してそれを聞いていた。

怒りのあまり母は父を捕らえてドアに叩きつけるのだった。

「母は父にものを投げつけたりした…叫び声や悲鳴がこだました。夜中に目が覚めて喧嘩する声が聞こえてくることも多かった。」

ベッドに横たわったままその声を聞いているバディは剣幕にたじろぎ、もしかすると原因の一端が自分にあるのではないかと考えた。

家族の雰囲気の中には常に自分の障害を意識する空気があることを感じていた。

それは父母どちらにとっても非常にデリケートな事柄で、母親は特に気に病んでいた。

バディの前で口にすることはなかったものの、バディは誰かからこう聞かされたことがあった。

母は息子の障害を父のせいにし、バディがこうなっのはマイヤーの生き方に罰が下ったからだと罵っていた、と。

1940年、10歳の時にバディはボルティモアにある全日制の障害者学校に通い始めた。

ボストンのカラザース医師はこれ以上バディの状態を改善することはできなかった。

ボルティモアの学校はフェルプスという名の医師が指導に当たっており、バディは家を離れることは嫌ったものの、ほかの障碍者の子供たちと過ごすのは好きだった。

彼らの多くがバディよりも重い症状を抱えていた・

「彼らの代わりにチェスの駒を動かした。そうやってチェスのやり方を覚えたんだ」バディはそう語る。

息子がボルティモアにいる間、父は地元の馬券屋を彼の監護に当たらせた。

ずんぐりむっくりとした陽気なジュールズ・フィンクは仲間内ではジュリーと呼ばれていた。

ランスキーはギャンブルで作った資本のいくらかを、ニューヨークや東海岸沿いの都市でウーリッツァーのジュークボックスを売るフランチャイズに投資していた。

ジュリー・フィンクはランスキーの、ボルティモアのエージェントだった。

ジュールズはバディを訪ね、週末になると家へ連れ帰った。

その際に学校で看護師たちがそうしていたように、自分ではできない衣服の着替えや靴の着脱などを手助けした。

長期休みにはジュリー・フィンクは荷造りをしたり、電車の上り下りを手伝ったりしながら、バディと一緒に移動した。

ジュリー・フィンクは子煩悩な男だった。

バディもまた、髪をつやつやに撫でつけて葉巻の匂いのするジュリーを愛していた。

クリスマスになるとジュリーは赤いコートと白髭をまとい、学校の在院児たちにプレゼントを配って回った。

バディには誰もがうらやむ贈り物、本格的なジュークボックスをプレゼントし、毎週最新のレコードを補充してやった。

10歳にしてバディ・ランスキーは甘やかされることに慣れていた。

自分の都合でいずれかの親に取り入ることに長け、障害に同情を見せる大人を利用することにもためらわなかった。

バディはいわゆる、嫌な子供だったのだ。

寄宿制の学校では反発を繰り返し、ある日校長のウォルポール先生を挑発した結果、もう寝るようにと窘められた。

「いいさ。」バディは答えた。

「別にどうでもいい。ジュークボックスがあるし、レコードもあるし。」

その日たまたま用事があり、アンは学校に電話をかけた。

「罰されていることは母上に言わないように」とウォルポール先生は心配そうに言い聞かせながら、バディを電話口へ連れて行った。

「お母さん、」バディはすぐに母に言った。

「僕部屋に閉じ込められてる。罰を受けてるよ。」

「ウォルポール先生に替わりなさい。」母は言った。

「3時間でそちらに着きますから。」母は校長にそう告げ、言葉通りに学校にやってきた。

彼女は電話を切るとすぐに車に乗り込み、障害者である息子が不当な扱いを受けていないか確かめるべく、自らニューヨークからボルティモアまでの200マイルを飛ばしたのだ。

気分がしっかりしているときのアン・ランスキーはどのような状況も仕切ることができた。

だがあまりにも気分の浮き沈みが激しかった。

1940年のクリスマス、ボルティモアで初めて学期を終えたバディが帰宅すると母は家にいなかった。

父の説明によれば、特別なホームへ「休みに」行っているらしい。

アン・ランスキーの「神経衰弱」は悪化していった。

医師にかかることも増えた。

異常な行動を取ることも。

ある晩ランスキーがジュークボックスの販売を担うエージェント達を集めたフォーマルなパーティーを開催したとき、アンが夫の背後にリンゴをもって忍び寄るのが目撃された。

ランスキーはテーブルに座り、もう何年も妻には示していないような朗らかさと気遣いとを見せながらビジネスの相手と会話していた。

アンはそのランスキーの頭の上にりんごを置くと、ナイフを持った手を振りかぶり、夫の頭の上のリンゴを真っ二つに割った。

この事件をきっかけに妻が精神を病んでいる可能性―現実と妄想の区別がつかなくなり始めている可能性―を考え始めた

だがアンのこの行動は、誰よりも現実を分かっていたからこそのものだとも言えそうである。

一番にランスキー家の抱える問題を指摘したのはランスキーの次男、ポールだった。

「インチキなんだよ。」彼はバディに1944年に話した。

「全てがインチキだ。」と。

ポールは8歳ごろの時に寄宿制の学校へ送られていた。

陸軍士官学校からわずか数マイル、コーンウォール=オン=ハドソンのニューヨーク・ミリタリー・アカデミーだった。

ポールを軍学校に行かせたのはアンの負担を減らす目的と、だんだん兄のように手に負えなくなってきたポールをしつけてもらうという二つの目的があった。

ポールは父の期待を一身に背負っていた。

バディは障害者で、幼いサンドラは女子だった。

ポールだけが、父に大成する夢を見せることのできる子供であり、父の期待値はとても高いものだった。

学校からポールが手紙を送るとランスキーはそれを注意深く読み、文法や論理的な誤りを添削してから8歳の息子に送り返した。

次はもっと努力しなさい、という言葉を添えて。

戦時中、バディはほとんど弟に会うことがなかった。

二人はそれぞれ寄宿制の学校へ通っていたためだ。

だが1944年の夏、14歳になったバディは正規の学校教育を終えて家に戻ってきた。

ニューヨークにいた兄は11歳半になっており、マンハッタンの北のリバーデールにある名門高等学校ホーレス・マンに通い始めようとしているところだった。

バディは言う。

「ボルティモアから戻ると、兄が以前と違うことに気づいた家族に対して憤慨している様子だった。」

ポールは遠くの学校へやられたことを不満に思っていたが、両親の仲が悪くなるにつれ、家に戻ってくることも好きではなくなっていた。

コーンウォールからの列車ではいつも心が重かった、とのちに彼は語っている。

母親がどんな状態なのか、まったく分からないからだった。

かつては小綺麗にしていたアン・ランスキーは見る影もなくなっていった。

ポールが帰宅すると、心ここにあらずという様子でウェスト・サイドの自宅の中を徘徊していることもあった。

煙草をふかし、毛皮のコートを身に着けた出で立ちでだ。

毛皮のコートは特にポールの心をかき乱した。

このころにはアンは頻繁に精神科にかかるようになっており、クリニックに長期間泊まり込むのもルーティンとなりつつあった。

それでもマイヤー・ランスキーは妻の鬱が病気だとは認めようとせず、ましてや自分にその原因があるかもしれないなどとは考えなかった。

いや認めなかった。

マイヤーの弟ジェイクはこう話す。

「ランスキーは常にアンナの粗探しをしているようなところがあった。

しょっちゅう声を荒げ、ダメなところをあげつらっていた。

あれでは誰でも気を病むだろうと思う。」

自分をまったく気にかけない夫に罵声を浴びせられ、アン・ランスキーは自分のことを大事にしなくなっていった。

神経はより摩耗した。

「見た目が乱れていった。みすぼらしい感じに」とバディも思い出す。

ポール・ランスキーはコーンウォール=オン=ハドソンでの4年間で、問題児から道徳家へと変貌を遂げていた。

そのポールの目に映る母の姿は、彼を戸惑わせた。

彼にとって母の異常さは恥であった。

母が家にいるときは友人を連れてこず、辛さで母に八つ当たりした。

誰もがそのことに気づかぬうちに、ランスキー家は分裂と破滅の循環の中に閉じ込められようとしていた。

もうじき15歳のバディと数歳下のポールは若い大人へと成長する段階だったが、母親と信頼関係を築くことができず、父親はその意思すらなかった。

ランスキーは息子たちに政治や世界情勢に興味を持つよう勧め、新聞記事の内容について彼らと議論することが好きだった。

だがその議論は、ポールの手紙に先生気取りの添削を施すのに似ていた。

ランスキーは子供達とうまくコミュニケーションを取ることが出来なかったのだ。

アンがランスキーに、ランスキーがアンに暴力をふるう。

ポールがそれを見て、母に手を上げた。

するとランスキーは息子を躾けると言って、ポールに鉄拳制裁を下した。

人に暴力をふるってはいけない、と説きながら。

こうした崩壊のスパイラルを見てポールは「インチキ」という言葉が口癖になった。

息子二人は父親の生業が何なのかははっきりと知らなかった。

が、知らないということ自体がおかしい、ということにポールは思い至っていた。

「ポールは私に、インチキ金の暮らしが嫌だということを言ってきた。インチキって言葉を使っていたからね。」バディは振り返る。

ランスキーがパーティーを主催したことがあった。

ポールにクロークを頼んだところ、最初はチップをもらえるというので喜んで協力していたのだが、やがて女性客のたくさんの毛皮のコートを扱っているうちに怒りが湧いてきた、とバディは弟の様子を思い出す。

「インチキのミンクコート」と弟はそれらを呼んでいた。

アン・ランスキーの病態は悪化していた。

明瞭な瞬間もないわけではなかったが、どんどん自分の殻に閉じこもるようになっていた。

兄のジュリー・シトロンが何かできることはないかと訪ねてきても、アンは兄が干渉しているといって責めた。

ランスキーはあらゆる医者や病院を訪ね、「神経」を治すことができないものか模索した。

医者たちはいつしか「統合失調症」という単語を使うようになった。

「まるでジキルとハイドだった。」とバディは思い返す。

「まともだと思ったら次の瞬間には変わっている。」

アンは見た目にまるで頓着しないようになっていた。

独り言も増え、1945年の秋には電気痙攣療法も受けた。

それ以降はアンナ母は怯えるようになった。

1945年に一家はマジェスティックの数ブロック先、セントラル・パーク・ウェストのベレスフォード・アパートメントに引っ越していた。

ある日、入院しているはずの母が自宅に現れた。

意識が明瞭な隙に病院から抜け出し、無事に帰ってきたのだった。

リバーデールからはるばる、ナイトガウンだけを着て。

それでも自宅に着くと、アンは再び崩壊した。

看護師が呼ばれた。

バディはその後一生、白衣の男たちが玄関をノックする音を忘れることがなかった。

母親の抵抗の叫びも、袖に紐のついた奇妙な重いジャケットも。

夫との対立の日々でアンは野性的になってしまった。

ある時には包丁を持ってランスキーを追いかけたことがあり、それを機にランスキーは妻に近づかないようにしていた。

アンの父、モーゼス・シトロンはその日、娘を助けたり慰めたりできないものかと家にやってきたが、真っ向から拒絶された。

みすぼらしく変わり果てた娘は白い病衣とスリッパ姿で足を引きずるようにして歩いていた。

アン・ランスキーは自分以外の人間がいない世界に引きこもってしまっていたのだ。

病院職員が母を連れていく時間になると、バディが見たものは身をかがめて頭を抱え、無力にすすり泣く祖父の姿だった。

第二次大戦後まもないある日、ポール・ランスキーは夕方から友人たちと出かけていた。

ポールはまだ13歳とあって母はきっと1,2時間で帰宅するものと考えていた。

ところが時間が過ぎ、12時が近づくとアンの心配は膨らんでいった。

ランスキーも外出中で、連絡手段もなかった。

この時アンはリバーデールから帰宅しており、調子もよかった。

それでも日々の生活は寂しかった。

ランスキーは相変わらず週単位の出張が多く、帰宅したとしても言い合いや非難の応酬が始まり、喧嘩に発展する。

するとランスキーは一人で自宅を出て、行先も告げずに何日も戻らないこともあった。

ポールが出かけた1945年の秋の日、父と彼が続けざまに帰宅したのは深夜の1時を回ったころだった。

アンは心配と怒りとで我を見失った状態だった。

13歳の子供がニューヨークの街を出歩いていい時間ではない、とアンは次男を激しく叱責した。

だが妻が子供たちを叱るとランスキーは習慣的にそうしていたように、彼は息子に味方をした。

妻の躾をけなし、ヒステリーだと切り捨てた。

ポールが遅く帰宅したからといって悲劇ではない。

成長とともに分別がつくようなことだ。そのうちなとマイヤーは言った。

アンの堪忍袋の緒が切れた瞬間だった。

頭がはっきりとしない時もあったが、この時ばかりは意識明瞭となり、翌朝には弁護士を雇って離婚の申請をした。

「夫は私のやることなすこと全てを否定しました。正しい時もそうでない時も。」16ヶ月後に家庭裁判所でアンはそう主張した。

「どんな時も私が間違っていると、正しいということがなかった。

「あなたに不満がある時、彼はどのように振る舞いましたか?」

アンの弁護士がそう尋ねるとこう答えた。

「これ以上ないほど意地悪でした。

その場に他の人がいようと―私の友達やメイド、執事、誰がいても同じだった。私のすることは全て間違っていた。」

ランスキーは争うことをしなかった。

アンが離婚を望むなら構わないと考えていた。

両者の合意による離婚を認める州はなく、アンの不満は判事の前で読み上げられねばならず、最低でも一名の証言者による裏付けが必要だった。

ランスキーはその役目を弟のジェイクに任せた。

「ランスキー氏と結婚した時のランスキー夫人の健康状態はどうでしたか?」と1947年2月3日、ジェイクは尋問で問われた。

「とても良好でした。」とジェイク。

「結婚後、彼女の健康状態は変わりましたか?」

「はい、大変に。

彼女は病人になってしまいました。」

「ビクビクと気を病んだ様子に?」

「はい。」

「彼女のこうした変化は何が原因だったと考えますか?」

「ランスキー氏による彼女の扱いだと思います。」

ジェイク・ランスキーははっきりと中立的な証言を心がけていた。

離婚が認められるくらいには証拠を挙げつつ、兄を手のつけようのない極悪人に仕立て上げないように。だが、その言葉には真実味があった。

「彼が声を荒げるのはどのような時でしたか?」ジェイクはそう尋ねられた。

「特に理由がなくても…些細なことでも興奮して、そうなると大声を出していた。…」

「怒りを露にするとき、その場にほかの人間が家の中にいることを気にしていましたか?」

「ほとんど気にしていませんでした。」

「家を離れている期間が長かったと言いましたね?」

「はい。」

「どの程度離れていましたか?」

「週に三晩、四晩です。」

「ランスキー夫人はそのことを良く思っていましたか?」

「いいえ。」

「彼女が彼の所在を尋ねると、どうなりましたか?」

「首を突っ込むな、と彼女に言っていました。」

アンにとってこの審問は、17年間の概ね不幸せな結婚生活の不満をさらけ出す機会だった。

子供を躾ようとする自分をランスキーが罵ること、意地の悪い一面や喧嘩の内容、夫に平手打ちをされたことや、自分が身に着けていた金のネックレスを夫が引きちぎった時のことなど。

ランスキーはアンに、愛していないと告げていた。

神経のことで医者にかかると、その診療代について文句を言い、もう病院費や治療費を払わない、義父に送るからそっちで払ってもらうといい、と言い放った。

アンは八方ふさがりだった。

週に一回は医者のもとに通っていた。

母親に似て神経が繊細であるのは事実だったが、母はシトロン側からも手厚く保護されていた。

シトロン家はアンにも助けの手を差し伸べていたが、自分の夫に邪魔者として、ひどいときにはまるで敵として扱われていた。

もう限界だった。マイヤー・ランスキーとの生活が彼女を壊したのだった。

「週に六日は外泊しています。」アンは証言した。

「七日目には夫は疲れ切っている。私はもうがんじらがらめにされている気分です。子供たちの前で平気で私を叱責し、私の行動を認めることは決してしない。それが賢くても、そうでなくても。もううんざりです…」

マイヤーとアン・ランスキーの離婚は1947年2月14日―バレンタイン・デーに成立した。

協定はこうだ。

子供たちが母親と離れて暮らす場合、養育費は子供一人につき週300ドルから50ドルに減額すること。

現に子供たちが成長して親元を離れるとランスキーは元妻に払う扶養費の月額を400ドルにまで減らした。

家賃を含む全ての生活費を、年間4,800ドルで賄うということだ。

1946年の納税申告でマイヤー・ランスキーは経費差引後の所得を8万6千ドルと申告している。

控除前だと10万2千ドルにも上る。

その為、この金額を少ないとする意見もあるが、年間4,800ドルは1946年の平均収入の二倍近い額だった。

若いころはドレス屋で派手に散財していたアンだったが、その後30年間はランスキーからもらう毎月の400ドルでどうにか暮らし続けた。

セントラル・パーク・サウス、サン・モリッツ近くの小さなアパートメントへ転居し、その後ダウングレードしてウェスト・エンド・アベニューの家に住み替えた。

若く美しく身綺麗だったかつてのランスキー夫人は見る影もなく、アッパー・ウェスト・サイドの麻薬中毒者や浮浪者たちに交じって以前にも増して虚ろな表情で近所を歩く姿が見られた。

アン・ランスキーは自分のことは自分でできると言い張り、子供の世話になることを拒んだ。

彼らが会いに行くと母は時折、記憶の中の母と変わらない姿を見せることもあった。

それはお話を読み聞かせたり、病気の時は辛抱強く一緒に遊んでくれた、笑顔で黒髪の頃の母だった。

ただしそれは例外で、年月が経つにつれて彼女は次第に子供たちの顔も分からなくなっていった。

アン・ランスキーは別人となり、もはや本人も未練のない世界から断ち切られてしまっていた。

バディはある日母に会いに行った後、父にその憐れな様子を伝えた。

ランスキーはいっとき無言に。

それからこう言った。

もしかしたら私のせいだったのかもしれない。彼女の扱い方が分からなかった私の

離婚してからのランスキーはぼやっとして、黄昏る事が多くなった。

ランスキーは海辺で夕日を見ながらタバコをふかす。

その時何を考えていたのかは誰にも明かさなかった。

バグジーとラスベガス

1946年1月のアメリカ、楽しいことに飢えていた人々が向かった先はフロリダだった。

戦で軍事教育を受けていた者たちは、ビーチで訓練し、兵舎代わりの現地のホリデー・ホテルに宿泊していた。

1946年の冬になると彼らは自由の身となって帰ってきた。

今度はちゃんと遊ぶために。

新婚夫婦、ゴルファー、陽気なご隠居さん―、フロリダの冬のシーズンを楽しもうと何千人もが押し掛けた。

フロリダは戦後アメリカの上流消費者にとっての定番になっていった。

列車に乗るには何週間も前から予約を取らねばならず、1940年代後半の冬にはマイアミ―・ビーチとその周辺のリゾートはフォート・ローダーデールまで広がる一つの大きな娯楽施設のようになっていた。

そしてその中心部に、マイヤー・ランスキーのカーペット・ジョイントがあった。

ある試算によると1946年と1950年の間にデイド/ブロワードの郡境界で営業していた様々な違法ギャンブル事業の数は32を下らなかった。

海辺の道をハランデールまで辿ってくると、時々アスファルトの上にまで波が来ることがあり、巨大なオカガニの硬い殻でタイヤがパンクすることがあった。

郡境界がビーチにぶつかるあたりで最初に視界に入るのはクラブ・ボエムだ。

ギャンブルとリド風のフロア・ショーを楽しむことのできるナイトスポットで経営者はベン・マーデンに似た野心を抱く興行主、アルバート・「パパ」・ブーシェだった。

安全面でマシとはいえ、やはり未舗装で暗い国道一号線を行くとまず左側にグリーンエイカーズが出てくる。

ニューヨーク流のクラップゲームを催す荷詰め小屋風のそれはポテト・カウフマンの原点のプランテーションを彷彿とさせた。

そこではプレーヤー同士が互いに賭け合い、ハウスはピンハネをした。

チップを使わず、ドル札が千枚単位で積み上げられていた。

ランスキーはこの二つの施設の両方に投資していた上、ハランデールでもともと経営していたクラブを戦時中も1軒か2軒、目立たぬように運営していた。

弟のジェイクはブロワードのビジネスに地元のGMとして就任していた。

ジェイクは1936年‐1937年の冬にプランテーション改めファームで1シーズン過ごすと、フロリダに住みつくことを決断した。

大統領の名前を冠した、ヤシの木が茂る通り沿いに家を借りて暮らした。ある年はヴァン・ビューレン、ある年はジャクソン、というように。

ジェイクは1930年代に結婚し、家族を持っていた。

妻のアンナはローワー・イースト・サイドの貧しい家の娘だった。

物静かで屋内派の彼女はジェイクののんびりした性格との相性が良かった。

1945年に41歳になっていたジェイクは角張った顔の逞しい男で、鼻と眼だけがどこか不思議と兄を思わせるところがあった。

瓶の底のような眼鏡をかけ、カールした黒髪は生え際が白くなりかけていたジェイクは歳よりも上に見え、ほとんどの人がランスキーを弟と思い込んだ。

ジェイクは堅実そうな表看板にぴったりの男で、文句のつけようもなくその役割をこなした。

ジェイクのハランデール拠点はハランデールのあらゆるゲーミング施設のパートナーシップやピンハネ、分配等のネットワークの本部の役割を持ち、ベン・マーデンが1940年代初頭に建てた白く植民地風のマンション・クラブハウス、コロニアル・インの内部にあった。

柱廊のある瀟洒な佇まいでガルフストリーム・レーストラックの脇に建つコロニアル・インは戦時中には軍の通信部隊の指令センターとして活躍したこともあった。

ゲーミング・ルームにはかつてベッドやシャワーが、ステージの前は食堂があった。

きれいに塗り替えられ、改装され、長い曲線を描く私道の先にタラのようにきらめく姿で1945年の12月にふたたび営業を開始した。

戦後初のシーズンにランスキー家はデトロイトのゲーミングクラブのメンバー、マート・ワートハイマーにコロニアル・インのゲーミングルームの運営を手伝ってもらった。

ワートハイマーとそのパートナーのルーベン・マシューズの二人でコロニアル・インの経常利益の三分の一近くを分け合った。

ジミー・ブルーアイズは7.5%、

フランク・エリクソンは5%の取り分だった。

ジョー・アドニスとベニー・シーゲルも加わると、コロニアル・インはオールスターのパートナーシップの様相を呈した。

マイアミ・ビーチにはいくつかのゲーミング・ルームと大勢の馬券屋がハランデールの南方面にあったが、都市部の絶えず変化する政治に影響を受けやすかった。

マイアミ・ヘラルド紙に在籍する若く改革運動を推進する編集者のリー・ヒルは、北部の新聞社と協力し、冬になるとマイアミになってくるギャンブラー等の好ましくない人間を特定して晒すという計画を提案。

「隣人を知ろう」というシリーズを連載し、顔写真と犯罪歴を記載した。

マイアミ・ビーチ警察は戦後初となる「清掃」を始めることにした。

1945年末、警察が町のプライベート・ゲーミングルームの強制捜査プログラムを実行し、観光客の宿泊するホテルで仕事をする葉巻屋の馬券売りを可能な限り取り締まった。

ランスキーとハランデールのパートナー達はこの流れを大歓迎した。

ブロワード郡の警察も公正さを気取ったいたわけではなかった。

ウォルター・クラーク保安官は1933年の一般投票で郡の最高法執行官に就任し、それから12年にわたり、クラーク自身がいうところの「リベラルな」方針の恩恵で何度も圧倒的な差で当選を果たした。

クラーク保安官の使う「リベラル」の意味は、人々を自由にさせるということだった。

彼は「民間の事業や家を調べるつもりはない」と後に説明した。

問い詰められれば、保安官はブロワード・デイドの境界沿いでギャンブルが行われているであろうことを認めた。

それでも自分が介入することではない、と弁明するのだった。

自分の選挙区民が正式な申し立てをしない限りは、と。

適正体重をかなり上回る体躯と、にっと笑うと鯉を思わせる顔つきのクラークは、彼の趣味である釣りで郡の水路や排水路から釣り上げる魚にどこか似ていた。

社交的な人気者だった彼は選挙運動で地に足のついた、分かりやすい地元民であることを強調した。

ギャンブル賛成を容認しがたいと思っている人々も、彼自身を嫌うことはあまりなかった。

クラークは、彼が言うにはブロワードで生まれた一人目の白人の子供らしかった。

デイドとパーム・ビーチの両郡から削り出したような格好のブロワードは知事のナポレオン・ボナパルト・ブロワードにちなんで名づけられていた。

この知事は1905年以降、農業と不動産を目的とするフロリダのエバーグレイズ開発の指揮を執った人物だった。

法と秩序、というのがウォルター・クラークの舞台の床板だった。

彼はよく自慢した。

「ブロワードは同規模のリゾート郡の中でも低い犯罪率を誇っている。」

この功績にはブロワードのギャンブル屋が大いに貢献していた。

マイアミ・ビーチやニュー・ジャージー、あるいは同じようなギャンブルリゾートのアトランティック・シティと違ってハランデールは売春業に悩まされておらず、これはマイヤー・ランスキーとパートナーたちがフロリダの事業所の中や周辺で売春婦が活動することを固く禁じたからである。

チャーリー・ルチアーノが尻尾をつかまれたのも女性が原因だった。

女性は複雑で感情的な生き物だ。

ビジネスの一員であるにも関わらずビジネスライクでなく、女性とかかわりあうということは麻薬を扱うことや、IRSに税金の申告をしないのと同じくらいリスキーなことにランスキーには思えた。

しかも売春は連邦犯罪でFBIに追われることを意味した。

「連邦は無し」という合言葉のもとでアメリカの飛び地やカーペット・ジョイントたちは生き残ることができたのだった。

そもそもまともなカジノ運営者であれば男性客とその金をカジノテーブルから外へ誘い出そうとする女性を応援する理由もなかった。

そして妻たちを怒らせる元にもなる。

ルールの一つに、いいカジノは妻たちを怒らせない、というものがあった

カジノに付き合わされて退屈や不満を抱いたガールフレンドや妻たちは、連れに愚痴を言ってテーブルから引き離してしまう危険がある。

そこで対策として、メインのディナー・ショーが終わって数時間のタイミング、コロニアル・インでギャンブルが盛り上がってきたころにダイニング・ルームの照明が落とされ、男たちが賭け続ける間に女性たちを退屈させないための夜中の追加ショーが始まるのだった。

ランスキーはクリーンな運営に誇りを持っていた。

彼のカーペット・ジョイントは違法でありギャンブルは罪だったが、ブルジョワ向けの事業であった。

クロード・リッテロールは黒に身を固め、無い方の腕の袖をタキシードのポケットにさりげなくしまった目を引く出で立ちでダイニング・エリアとギャンブリング・ルームの間の戸口に置かれたデスクに腰かけていた。

彼が見張っているのは何の変哲もない普通の世界と、違法な世界との境界線だった。

地元民たちは愛想よくも申し訳なさそうな顔でバーやショールームの方へ戻るよう誘導された。

泥酔客や売春婦と思われるものは確実に入口までエスコートされ、制服を着る職業の男女も入ることを禁じられていた。

これは彼らとトラブルがあると憲兵がやって来るからで、FBI同様ランスキーたちは憲兵には太刀打ちできなかった。

カジノや馬券売り場から地方裁判所を通して合法的賄賂が地方の金庫に入っていくという1940年代初頭に構築されたハランデールのシステムはどんどん規模を増し、1946年冬のシーズンには市財政にとって欠かせない収入源となっていた。

納税者たちにまで金は行き渡った。

近い未来にハランデールの検察官となるジョゼフ・ヴァロンは、選挙権のある者全員―1950年以前は1000人未満だった―の世帯に、35ドル、すなわち一週間分の給与に相当する支払いを受けたことを覚えている。

地元の農家はハランデールのレストランやダイニング・ルームの厨房といい値段で生鮮を取引でき、働き口もあった。

コロニアル・インの会計士、アイゼン&アイゼンに預けられた音信目録によれば、ハランデールの役所の便せんに書かれた1947年12月付の手紙が12通、全て「御社で働きたいと願っている」人間を紹介する内容で届いていた。

手紙はどれも「H.C.シュワルツ、市長」とサインされていた。

音信目録には他にも北マイアミ警察署及び西マイアミ警察協会からジェイク・ランスキーに宛てた寄付金の感謝状、受領された750ドルのチェックに感謝を述べているフロリダ保安官協会、JPCA警官協会、警察保安官協会とフロリダ・ピース・オフィサーズ協会からの手紙も入っていた。

より直接的な贈賄を受けていたのが地元ハランデールの警官の三人組で、最近、原動機付自転車からパトカーへと昇格したものの、まだ無線は持たされていなかった。

緊急事態が生じた時に彼らは近くの公衆電話から電話をかけ、声で本人たちだと分かったオペレーターが通話にかかった5セントを返金してくれた。

この三人は毎年ギャンブラーたちがやってくると勤務時間外にコロニアル・インや他のギャンブル・ジョイントの駐車場で案内役を務めるなどして稼いだ。

全員が共謀者だった。

一晩の営業が終わると一本の電話がかけられ、制服を着たクラーク保安官の配下がやってきてその日の稼ぎを銀行まで運んだ。

現金を乗せた装甲車は、クラーク保安官の弟、ロバートが経営するトラック会社のものだ。

これらの支払いについて私たちが知ることができるのはランスキーとそのパートナー達はきちんとIRSに経費を申告していたからだった。

IRSは事業者たちがどのようにして金を稼いでいるか、税金さえ納めれば追及する気はないということが1931年のアル・カポネの一件で明らかになっていた。

ランスキーの会計士たちはこのことを巧みに利用した。

コロニアル・インの会計士、ベン・E・アイゼンはこう答えた。

「カジノで野党従業員が全員、信頼のでき誠実な者であることを確認することが彼の仕事です…こうしたディーラーを確保するため、サドロ氏は国中の良質なカジノを回る必要があります。」

カジノ自体が違法な業態で、ジョージ・サドロが違法な目的でカジノディーラーを探しているという事実が、IRSが必要経費として認める判断材料にはならなかったようだ。

ベン・アイゼンは続ける。

「国内の他の地域では冬はオフシーズンにあたるため、サドロ氏はこうした方法で人材を求める必要があります。事業の遂行のためサドロ氏が申告した2,500ドルは実際の経費に比べると微々たるものです。」

善良な納税者にもよくある話だがランスキーたちはIRSに提出した数字に隠れた真実をすべて明らかにすることはしなかった。

ギャンブルのシフトが終わると、各テーブルの儲けが計上のために集められ、ランスキーとジェイクが自ら何千枚ものドル紙幣を数える。

そして日常的な経費に必要な分を横におき、そこへ手元資金や利益として申告する分をいくらか加えると、それがカジノの元帳の貸方欄に記入され、最終的にはIRSに申告される金額となった。

そこからはみ出した余剰は全てランスキー兄弟とパートナーたちの懐へ吸い込まれていった。

それは一晩で数万ドルに上ることもある。

その余剰はのちに「casino skim(カジノのくすね分)」と呼ばれるようになったが、1930年や1940年代のカーペット・ジョイントではそれはパートナーたちの投資に対するリターンに過ぎなかった。

そして密輸業でもそうだったがンスキーのような有能で実直なパートナーに分配を仕切らせるのが安心だった。

各ゲーミングシーズンの終わりにパートナーたちがIRSに申告する数字をランスキーが整理する。

週ごとの現金の支払いも彼の仕事だった。

現金を受け取るのはパートナーだけではなかった。

人気の演者たちも、エージェントの交渉した額に加えて袖の下で金をもらっていたのだ。

コメディアンのジョー・ルイスはホテルの金庫に金箱を入れており、そこへ100ドル紙幣を毎晩無造作に詰め込んでいた。

ソフィー・タッカーは衝動的なギャンブラーで、支払いの一部をチップで受け取り、1週間の舞台が終わるころにはそれをそっくりカジノのテーブル越しに返してしまっていることも多かった。

この頃キャリアをスタートさせたフランク・シナトラはギャングとのつながりで有名になり、それが真実の場合もでっち上げの場合もあったが、批判されることも少なくなかった。

ところが第二次大戦後、アメリカのエンターテイナーに最も高い報酬を約束したのはカーペット・ジョイントだった。

そこで舞台に立った演者は違法に稼がれた金の支払いを受け、よほどお高くとまっているのでなければその支払元と仲良くするのが普通だった。

ジミー・デュランテやジョー・E・ルイスのようなコメディアンはクライアントの生業や、彼らとの関係を意識した舞台を演じることが置かった。

なんといってもルイスがギャングスター・エンターテイナーの王で、1927年にシカゴで悪党に殴られ刃物で危うく命まで奪われそうになった後、彼は加害者が誰だったのか、そのヒントすらも頑なに警察に話そうととしなかった。

そして二度と仕事に困ることがなかった。

1946年以降、ジョー・E・ルイスは冬のシーズン毎ににマイヤー・ランスキーのクラブでステージに立った。

機転の利く会話に酒の勢いも手伝い、ランスキー、ジョー・アドニスやほかのパートナーたちと明け方までジン・ラミーを楽しんだ。

金箱に紙幣を詰め込みながらも、太っ腹なチップも渡したという。

無一文の者には特に優しかった。

「ほら」と5ドルや10ドルの紙幣を手渡しながらルイスは言うのだ。

「君のだよ。食べ物に使うんじゃないよ。」

ルイスのコメディは客席を歩き回り、時に手に持ったグラスから飲むスタイルだった。

ウイスキーやギャンブル、そして一日に3箱も吸う煙草にまつわるネタが多く、それがギャングスターたちから気に入られたのだった。

彼らにとってのジョークとはホットフット、すなわちターゲットの靴の横や後ろの部分にマッチを挟み点火し、ズボンに火が移りそうにになっているターゲットが慌てるのを見て楽しむ、なかなか難しい技だった。

マイヤー・ランスキーはこうした悪ふざけから距離をとっていた。

ブック・オブ・ザ・マンス・クラブから届く本以外にランスキーが娯楽を嗜んでいることを示すものはなく、数字をいじって配分を平等に保つのが彼の役割だった。

そしてランスキーのパートナーはその真面目さこそを褒めるのだった。

フランク・コステロは自身の悪評や、彼の親しくしているギャングスターたちの悪評にとりわけ苛立っていた。

世界が彼らを悪者として捉えていることが納得いかなかったのだ。

ギャンブラーが誰を殺したっていうんだ?殺すどころか、傷つけた相手がいるか?不公平だ、とコステロは愚痴る。

彼らが人々から敬われることはないのだろうか。

「大丈夫、大丈夫。」

歴史本を読むマイヤーは答えた。

歴史を見てごらん。アスター家やヴァンダービルト家を見てごらん。

あれだけ有名だろう。最悪の盗人たちだったのに、今はあれだ。時間の問題だよ

ハロルド・コンラッドは1946年の頭にコロニアル・インで働き始めたニューヨークのスポーツ記者だった。

コンラッドはクラブの広報担当として採用され、マイヤーと初めて顔を合わせたのは初めて経費清算の申請、ハリウッドへの往復タクシー代二回分の申請をしたその日だった。

コンラッドは12ドルの返金を受け取った。

若い彼に、厳しい表情のランスキーが近づいてきて言った。

「君は特大チップでもふるまうのかね。ハリウッドの往復タクシー代二回分はは8ドルだ。4回チップを渡したとして、2ドル。全部で10ドルだろう。」

コンラッドがこの時学んだのは、マイヤー・ランスキーの運営するジョイントの広報担当になるということは新聞に載らないようにすることも重要だということだった。

彼が働き始めて数日後のこと、ランスキーは翌朝にフランク・コステロがニュー・オーリンズからやってくると告げた。

「何か考えていることがあるようだ。君が何か力になれるかもしれない。朝、私を起こしてくれ。一緒に空港で彼を拾おう」

空港からコステロをエスコートする車中、ランスキーはハンドルを握りコンラッドは後部座席で背筋を伸ばして座っていた。

コステロは考えていることを打ち明けた。ウォルター・ウィンチェルがマイアミ・ビーチに来ており、デイド群がギャンブルを厳しく取り締まっている今、ウィンチェルがブロワードのあけっぴろげな状況について恥ずかしい記事を書くのではないかと案じていた。

「私には何とも言いようがないな、フランク」とランスキーは言った。

ハロルドに考えはあった。

作家のデーモン・ラニアンが癌で亡くなる前の最期の数か月間、ハロルドは彼のもとを頻繁に訪ねていた。

そしてウィンチェルがデーモン・ラニアン癌基金を設立したこと、そのことがウィンチェルにとって何よりも大事であることを知っていた。

「5,000ドルの小切手なら、かなりの好印象を与えられるかと。」

翌日、コンラッドはマイアミ・ビーチのロニー・プラザでビーチ・チェアに横たわる、サンオイルでテカテカしたウィンチェルに5,000ドルの小切手を手渡していた。

「コロニアル・インの皆からです。」コンラッドは説明した。

ウィンチェルは感銘を受けていた。

「クラブのほうにもいらして下さい」とコンラッドは続けた。

その晩ウィンチェルはハランデールにやってきた。

ルンバを三度踊り、カジノでクラップゲームに興じ、コーラスラインのテキサス出身のショーガールを気に入ったようだった。

フランク・コステロはハロルド・コンラッドを認めるまなざしで見た。

「よくやったな。」コステロはそう言った。

ハロルド・コンラッドのコロニアル・インでの1946年シーズンは驚きの連続だった。

映画スターのジョージ・ラフトがベニー・シーゲルや他の仲間に会いに来た時、コンラッドはてっきり俳優のラフトが本物のギャングスターの振る舞いを本人が頻繁に演じるキャラクターの演技の参考にするものと思っていた。

ところが逆だった。

ラフトのことをあれこれ知りたがるのはギャングスター達の方で、仕立て屋を聞き出そうとしたり、洒落たハンドクラフトの靴を作った職人の名前を尋ねたりした。

またコンラッドは、ギャングスターとは人殺しに時間を割いているわけではないことを知った。

彼らの頭の中を占めているのは金儲けのことばかりだったのだ。

1946年に闇市場で出回ったきわどいレコードがあった。

「おなら射撃場」と名づけられたそれは放屁の世界選手権のようなもので、出場選手がそれぞれの出身国の特色を生かしたおならを披露するというものだった。

初めてその円盤を聴かされたジョー・アドニスは床に崩れ落ちて笑った。

「待ってくれ、待ってくれ…フランクに聴かせなきゃ…フランク、とにかくこれを聴いてくれ」

聴かされたフランク・コステロも腹を抱えて笑い出した。

すぐにハロルド・コンラッドはレコードを複製してくれる業者を探しにおつかいに出された。

1日後、ハロルドは1枚4ドルでプレスしてもらった50枚のレコードを持って帰ってきた。

「50ドルだ。一つ50ドルで売るんだ。」ジョー・アドニスは若き記者に言った。

そう言うとアドニスはショーガールや客の方に向き直り、仰々しくこう告げた。

「コステロ氏の特別のリクエストで、イングランドから届いたばかりのレコードをこれよりお聞かせします。ウィンストン・チャーチルの最新のスピーチです。」

コンラッドが「おなら射撃場」をかけると、30秒もしないうちに会場は抱腹絶倒の大騒ぎとなり、誰も彼もが50ドルを取り出すために財布を引っ張り出した。

その日の終わりにはハロルド・コンラッドは50枚のレコードを全て売り捌いたのだった。

クリーンで手早い2,000ドル以上もの利益だ。

ジョー・アドニスは言った。

「俺は悪党だからな。ビジネスマンなんだよ。ビジネスのことを覚えてほしい。」

第二次大戦後に定着した国民の消費パターンはカーペット・ジョイントに大きな利益をもたらした。

娯楽や快楽が平時の優先事項だった。

1946年、ランスキーとフランク・コステロはサラトガでのパートナーシップを再開し、ニューオーリンズ郊外のジェファーソンで新たにハイエンドのナイトクラブ、ビバリー・クラブを開業させた。

ビバリー・クラブのオープンから二年間に渡ってレイアウトやカジノの運営に関するサポートをしてくれたランスキーにフランクはクラブの利益の25パーセントを渡した。

それでもアメリカ国内のハランデールやジェファーソンは無数にあるわけではなく、地元の買収も成功が保証されているわけではなかった。

1946年、ランスキーとビル・シムズがアイオワへ戦後のドッグ・レースを再開させようと向かうと、カウンシル・ブラッフスの体制が変わっていた。

新しい市長はグレイハウンドに対して購入できる「オプション」に憤慨し、ドッジ・パーク・ケネル・クラブはそれでおしまいだった。

サラトガからブロワードにかけて、誰もがシーズン頭に気を揉んだのが「今年は営業するのか?」という疑問だった。

1931以降、カジノでのギャンブルが合法な州といえばネバダだったが、その遠さは異国も同然だった。

1930年代後半の交通事情ではニューヨークからネバダへ行くには18時間もの快適とは言えない非加圧の空の旅を要した。

だが戦争によってアメリカは狭くなっていた。

1941年、ネバダの州議会は競馬の電信結果に賭けるギャンブルを合法化。

これに目を付けたのが当時カリフォルニアで馬券屋をやっていたベニー・シーゲルだった。

彼はギャンブルで合法的に稼ぐというコンセプトを気に入り、1941年に彼はネバダの競馬電信市場を調査しに出かけた。

彼が最初に訪れたのはロサンゼルスから遠く離れた埃っぽい鉄道ターミナルの町、ラス・ベガス。

1941年にラス・ベガスに到着すると郊外にすでにカジノが一軒建ってた。

その名もエル・ランチョ・ベガス。

バグジーはここに狙いを定めた。

アメリカにおけるエンターテインメントの中心地としてのラス・ベガスを押し上げたのは戦争だ。

米軍の砲術学校の設立により町の人口は50%近く増え、カーペット・ジョイントらしくエル・ランチョとラスト・フロンティアは在籍するエンターテイナー達を軍営のショーに派遣した。

少し客入りの少ない平日の夜にはショールームを貸し出し、砲術学校の卒業生たちが戦に出発する前の卒業祝いとして一流ディナー、ダンス、そしてフロアショーでもてなした。

ラスベガスの馬券屋たちは町が拡張するに従って事業を大きくしていき、数年たつ頃とバグジーの電信競馬事業は軌道に乗っていた。

1943年の頭、エル・ランチョ・ベガスのオーナー、トム・ハルに連絡を取り、ハルが即座に却下しやすいオファーをした。

カリフォルニア出身のハルはバグジーの評判を耳にしていた。

1943年3月にラス・ベガス・レビュー・ジャーナル紙のインタビューでハルはこう語った。

「私としては、良くしてくれたラス・ベガスの人々にそんな仕打ちをするわけにはいかなかった。これまでに何度かシーゲル氏は買収のオファーを持ち掛けてきたが、私は興味がない答えた。これからもそれは変わらない。」

1945年末、ラス・ベガスダウンタウンの、フレモントと6番ストリートの交差点に立つカジノ、エル・コルテスを買うチャンスが訪れた。

エル・コルテスはここ数年業績もよく、バグジーは地元にパートナーが何人かいたが、資金調達には旧友のマイヤー・ランスキーにも頼った。

ランスキーとバグジーはキャノン・ストリートでガレージを共同経営していたころからビジネスパートナーというより友達同士だった。

それも、ほとんどは遠距離友情だった。

禁酒法が撤廃されるとバグジーは自然とロサンゼルスの映画界で居場所を見つけた。

そこで彼は映画女優を口説き、ゴシップ欄を「スポーツマン」として頻繁に賑わせていた。

「スポーツマン」とは馬券売りやクラップゲーム屋やポーカースクールを仕事にしている者の隠語。

まぶしい笑顔と撫でつけた髪でベニーは彼自身の魅力でスターの一種となっていた。

ランスキーは友人のラスベガス熱に共感しなかった。

1940年代に訪れたことを振り返り、こう語った。

みすぼらしい様だった。住宅環境も悪く、ベガスにギャンブルに行こうとする者はいなかった。

飛行機の乗り継ぎも不便だった。

車で行くのは煩わしかった。

あまりの暑さで車内のワイヤーが溶けたものだ

ラスベガスはランスキーの人生で堅気になる二度目の大チャンスだったが、彼はそのチャンスをつかもうとはしなかった。

1940後半、アメリカ各地から何十人もの元密輸入業者、元馬券屋、元カーペット・ジョイント経営者らが、過去を水に流すべくラスベガスになだれ込んだ。

バグジーと共にエル・コルテスに投資した者たちはほとんどがこのカテゴリーに分類された。

ガス・グリーンバウムはアリゾナの馬券屋。

ウィリー・オルダーマンはデイヴィーとチッキー・ベルマン兄弟とミネアポリスでカーペット・ジョイントを経営していた。

モー・セドウェイはバグジーと共に電信のフランチャイズを手伝いにロサンゼルスから出てきていた。

彼らは全員1945年12月にエル・コルテスに出資しつつ、ホテルのカジノで働いた。

それでもランスキーはフロリダからぶれなかった。

1945年12月、彼はハランデールでの戦後初めてのシーズンを迎えようとしており、エル・コルテスのプロジェクトにはお金だけを出すパートナーとして参加するので十分だった。

マイヤーは株の10%にあたる60,000ドルを投入し、あとはバグジーに任せた。

バグジーはそれを上手に扱った。

戦後の発展でラスベガスの不動産はうなぎ上りの最中で、1946年7月にエル・コルテスシンジケートのバグジーとそのパートナーたちはホテルを売却し166,000ドルの利益―わずか6か月のうちに27%のリターン―を手にした。

この金をバグジーとパートナーは新たなカジノ“フラミンゴ”の建設資金に当てる。

ところが名指揮官のビジョンは予算をオーバーしていた。

土地を買い、計画を練り、着工したタイミングで新たな出資者を求めて動き始めた。

バグジーはついに自分のホテル・カジノを買うチャンス―少なくとも、2/3を買うチャンス―が巡ってきたと、ランスキーやその他のパートナーと共にエル・コルテス売却で得た650,000ドルをウィルカーソンのフラミンゴに投資し、株式の66%を確保した。

経営共同体のコントローラーとしてランスキーは、1946年のクリスマスまでにフラミンゴを完成させることを決意したものの、すぐに部屋の改良を次々と思いつく。

特に自分のマスター・スイートに最高級のものばかりを使いたがった。

ユニークなデザイン、珍しい木材、最高級の大理石というようにチャーミングで傲慢なバグジーは友人であるランスキーのコントロールをまったくきかなかった。

さらに彼の恋人の存在がことを悪化させた。

バグジーとエスターの結婚は彼の浮気性のせいで破綻しており、1946年時点での恋人はバージニア・ヒルという女性だった。

彼女はメキシコ人のルンバ・ダンサーと結婚していた時期があり、シカゴの老齢の馬券屋、ジョー・エプスタインと浮名を流したこともあった。

後者は涙ぐましい誠実さでもって破局した後も彼女に小切手を送り続けた。

ふくよかで好戦的なバージニア・ヒルはベニーの気性に引けを取らず、二人でフラミンゴの建設を見学に来るとなかなかの迫力があったという。

多くの人の予想を裏切ってベニーはどうにかフラミンゴを期日通りにオープンさせることに成功した。

それは派手なオープンだった。

1946年12月26日に都会の方から新しいカジノのオープンをプロの目で見るべくやってきたベニー・ビニオンはこういった。

「あんなお祭り騒ぎは見たことがなかった。ジミー・デュランテ、クガートのバンド、それにローズマリーが一つのショーに出演していた。」

「ブラック・チップギャンブラーがあんなに大勢、一堂に会したところを見たことがない。」

バグジーののラスベガスでの弁護士であるルー・ウィーナーはこう振り返る。

バグジーにとって誤算だったのは、積極的に100ドルのブラック・チップで賭けをしていた客たちがほぼ全員金を取り戻し、再び賭け、また勝つということを繰り返していたことだった。

フラミンゴのゲーミング・ルームにはランスキーが必要だったのだ。

ランスキーがいればこうはならなかった。

ツキの悪さとまだリズムをつかめていないディーラーの賭け合わせで、フラミンゴのほとんどのカジノテーブルが1946年12月26日の営業開始から一時間で大きな損失を出していた。

そして日付が変わると、普通であれば勝っている客がそのまま残って運を試し続け、最終的にカジノに儲けを回収されるシナリオになるところが、ほぼ全ての客がチップを換金して帰って行ってしまった。

ベン・シーゲルは確かにカジノやショールーム、レストランやバーを期日までに仕上げることには成功していた。

だがホテルそのものが未完成だったのだ。

客室がなかった、そのため、フラミンゴのオープン日に客達が宿泊したのはお隣のエル・ランチョ・ベガス、及びラスト・フロンティアだった。

フラミンゴから流れてきた客達は妻をさっさと寝かせ、自分たちは新しいカジノで勝った金でもうあと1、2時間ホテルのカジノで楽しむのだった。

1946年のクリスマス後の週と、1947年の年明けの週も同じことが繰り返された。

1947年の年末年始の休みが終わると、ギャンブラーたちは全員帰っていった。

ラスベガス全体の景気が下がり、一番郊外に位置している上に宿泊客や固定客のいないフラミンゴが最も打撃を受けた。

1947年の1月下旬、オープンから一ヶ月と持たずにフラミンゴはその扉を閉じた。

ランスキーはもともとフラミンゴに62,500ドルの投資をしていた。

これは1946年8月、エル・コルテスのパートーナーシップがうまくいった際に手に入れた額の一部。

それをランスキーはバグジーが設立したネバダ・プロジェクト・コーポレーション(フラミンゴの株を代表する法人)へ移していた。

マイヤーの62,500ドルは100株に相当し、バグジーの法人が所有する全体の10分の一に当たった。

ネバダ・プロジェクト・コーポレーションのパートナーは、ランスキー、バグジー、ガス・グリーンバウム、モー・セドウェイなど、エル・コルテス株の所有者を含む22名で構成されていた。

1946年11月29日、フラミンゴの事業は継続のためにさらに資金を必要としていた。

ビリー・ウィルカーソンは、ガス・グリーンバウム及びフラミンゴの建設会社を所有するデル・E・ウェブとの繋がりがあるアリゾナのフェニックス・バレー・ナショナル銀行から600,000ドルの融資を受ける。

こうしてフラミンゴに投入された金額は120万ドルにもなった。

そこにはウィルカーソンが最初に払った土地代は含まれず、規制された建材を入手するためにバグジーが支払った現金もそこには含まれていなかった。

第二次大戦後のラス・ベガスで、それなりの規模のホテルカジノにかかる建設費は、土地代を入れて最大でも100万ドル程度だった。

ところが1946年12月にはフラミンゴはその倍の出費となっており、バグジーはさらに借入を増やそうとしていた。

バレー・ナショナル銀行で300,000ドルを追加で借り、デル・ウェブからも少なくとも同額を借りていた。

利益を生まないフラミンゴの費用は300万ドルにも膨れ上がり、キャッシュ・フローの見直しが必要だった。

だがランスキーはそこに口出しすることはしなかった。

ベガスはバグジーのテリトリーで、フラミンゴにはバグジーの夢が詰まっていたからだ。

ランスキーより多くの株を所有しているパートナーも多く、ガス・グリーンバウム、デイヴィー・バーマン、ウィリー・オルダーマン、モリス・ローゼンはタフでプロフェッショナルな男たちだった。

フラミンゴで日々働きながら彼らはランスキー以上にプロジェクトの成功に必死だった。

ランスキーは拠点をハランデールから動かすことはなく、フロリダまで遥々会いに行ったのはバグジーの方だった。

ハロルド・コンラッドは1947年の頭にコロニアル・インへ再びバグジーが訪ねてきた時のことを覚えていた。

いつものように颯爽としてエレガントだったが、目に見えて神経が立っていたという。

礼儀をわきまえない一人の客が軽率にも「バグジー」と呼びかけた一瞬後、その客は鼻から血を流して床に倒れていた。

「名前はベンだ。」

シーゲルは蔑む視線で男を見下ろして言った。

「B-e-n。ベン・シーゲル。忘れるなよ。」そうして去り際に肋骨に蹴りを見舞って行った。

それを見たフランク・コステロは顔をしかめながら言った。「お行儀が悪いね。蹴ったのは良くない。」

バグジーの友人たちは再会に大喜びした。

ところが彼がネバダへ戻ると、ハロルド・コンラッドの耳には愚痴が聞こえてきた。

「大きなテーブルのあるバー・ルームがあって、夜になるとそこへ集まっていた。イライラしているのが分かった。バグジーがいないと、『あの野郎』とかそんな話し声が聞こえてきた。」

ネバダ砂漠に出資しようなどと言い出したのはバグジーだ、と彼らは文句を言った。

「彼らは最初から反対だった。『なぜあんな砂の中の田舎町なんか要る?』と言っていた。初っ端から間違いだと思っていたが、コステロがどんどん金をつぎ込んだんだ」

ランスキーはいつもバグジーのヒーローだった、とコンラッドは言う。

しかしランスキーとバグジーのやり方は正反対だった。

ランスキーとフランク・コステロはフラミンゴの客室を宿泊可能な状態にするのに必要な金をバグジーに提供した。

だが1947年3月に砂漠の御殿が営業再開したとき、バグジーは最後通告を受けていた。

今回はフラミンゴの失敗は許されなかった。

そして利益を出さなければならなかった。

1947年3月1日、客室の完成したフラミンゴ・ホテルは再オープンした。

アンドリューズ・シスターズが再開記念ショーを率いた。

バグジーは新しいアイデアをたくさん引っ提げていた。

賑わいの少ない平日の夜に地元民を誘い出すべく週半ばのビンゴゲームが企画され、バグジーは毎晩、ホテルに常駐。

入口に設置された、電話完備の彼専用のブースに座り、客を迎え、挨拶し、彼らの心を掴みに掴んだ。

バグジーと個人的の付き合いがあった者は、口を揃えて彼の温かでチャーミングな人柄を褒め称えた。

それどころか、非道な行いをしたという証拠を見つけることは困難である。

勿論、彼に向かってバグジーと呼びかけた場合は例外だし、本当に気に入らない相手は殺したが。

バグジーは自分が生涯のうちに12人を殺めたと、フェニックスの建設事業者、デル・ウェブに打ち明けたという。

そしてバグジーを直接知る者はそれがありえない話だとは思わなかった。

ビリー・ウィルカーソンの弁護士、グレッグ・ボーツァーは、ウィルカーソンの株の売却を相談する会合に同行した際にバグジーのそうした側面を目撃している。

資金繰りに切迫していたバグジーは、ウィルキンソンの持つフラミンゴの33%の株を買い、分割し、再び売ることで必要な額を調達できると考えていた。

ウィルカーソンもまた、抜けることに未練はないようだった。

問題はその価格だ。

交渉が決裂しバグジーは別世界の脅しを持ち出した。

ボーツァーはウィルカーソンに向かってシーゲルが声を荒げる姿を思い出す。

「33.3%の株を俺の提示した価格でよこせ。でなければどこに暮らしていても健康を害することになる。」

ボーツァーはクライアントに部屋を出るよう告げ、ウィルカーソンは安心したように出て行った。

ボーツァーは言う。「彼にとっては怖い経験でした。暴力に慣れていなかったので」

彼はバグジーに厳重に注意した。

「今この瞬間からウィルカーソンに見張りをつけなさい。

足を滑らせたり、指を怪我したり、とにかく危害の加わることのないように。」

ボーツァーはたった今耳にした脅迫の具体的な内容を証明書に起こし、それを警察とFBIとも共有するとシーゲルに告げた。

「その時の彼の憤りようはすごかった。」

ボーツァーは後に語った。

「怒るとまるでピストルのようだった。」

ひとたび怒りに飲み込まれたバグジーは制御不能だった。

相手の首根っこを掴んで絞め殺すことも容易に想定できた。

その感情の爆発があまりに純粋で劇的なので、彼の知り合いはそれに慣れていた。

その矛先が自分に向かない限りは。

1947年6月20日、バグジーはロサンゼルス・ビバリーヒルズ、ノース・リンデン・ドライブのバージニア・ヒル宅にいた。

その晩、バージニアは不在。

二人はいつもの大喧嘩をし、怒ったバージニアはシカゴとニューヨーク経由でパリのジョー・エプスタインの元へ数日滞在しに行っていたのだ。

夕食をとり終えたバグジーが更紗張りのソファに腰掛け、ロサンゼルス・タイムズを読んでいたところに一発目の弾丸が命中した。

30カービン弾であったことが後の調査で判明している。

室内に向かって9弾が撃ち込まれていた。

殺し屋は窓の外に設置してあった薔薇のパーゴラの格子から銃を構えたことが分かっており、その距離の近さからバグジーは左目と眉間が潰れ、首の後ろの椎骨が粉砕されていた。

右目に至っては完全に吹き飛ばされ、15フィート離れた場所で発見されている。

バグジー・シーゲルは即死でソファにだらりと寄りかかった。

翌日の新聞はどれも一面でバグジーの銃殺を伝えた。

バージニア・ヒルの控えめな更紗張りのソファに不似合いな、血まみれのシーゲルの遺体の写真を添えて。

ベガスの派手な投機家の暗殺は、国の反対側のプレイ・シティへと人々の関心を引き寄せた。

そしてラスベガスを代表する場所と言えば、砂漠の中にたたずむバグジーの御殿だった。

フラミンゴはついにラスベガスの代名詞となったのだ。

その死でバグジーはフラミンゴの知名度を上げたのだった。

ルー・ウィーナーがベン・シーゲルの銃撃を知ったのは、たまたまラジオでロサンゼルスの野球中継を聴いていた友人からだった。

ウィーナーがすぐさまフラミンゴへ車を走らせ、そこで目にしたのはまるで政変の直後に混乱を整理するかのような事務的な冷徹さでその場を取り仕切るガス・グリーンバウムとモー・セドウェイの姿だった。

他のフラミンゴのスタッフの狼狽と衝撃の表情とは裏腹に、二人は無表情だった。

フラミンゴの新しいボスがグリーンバウムとセドウェイ、それにデイヴィ・バーマン、モリス・ローゼン、ウィリー・オルダーマンであることは事件後、徐々に明らかになっていった。

今日に至るまでルー・ウィーナーが事件の真相と信じているのは、ベニーのラス・ベガスのパートナーたちが仕組んだのであろうということだ。

東の方からことの成り行きを追っていたハロルド・コンラドも同感だった。

「ベニーは彼らの金をかなり使っていた。そして彼らにとって金が全てだった。」

ベニーがいなくなり、グリーンバウムとセドウェイはフェニックスのバレー・ナショナル銀行で再び140万ドルもの融資を受けることができた。

これは一度の融資額としてはバグジーが指揮をとっていた時よりも50万ドルも多く、銀行がフラミンゴを高リスクとは考えていないことを示していた。

バグジー・シーゲル暗殺への関与を、マイヤー・ランスキーは一貫して否定している。

イスラエル人記者、ウリ・ダンがランスキーに対して暗殺に関わっていたのではないかと問われた時、ランスキーはこう言った。

彼と争ったことはなかった。最期の日までベニーは私の友人だった

1975年にはこうも語っている。

私の一存でベニーの命が繋げられるとしたら、メトセラほども長生きさせただろう

これらの話は真実であり嘘だ。

バグジー暗殺の半年ほど前、ランスキーを含むフラミンゴの出資者達は会議を開いていた。

その際の議題は“バグジーを生かすか殺すか”

この会議についてランスキーの友人 ドク・スタチャーはこう話す。

「バグジーは殺される運命だった。

マイヤーもそれを知っていたが堪忍してくれとボス達に泣きついた。

あんなに感情的なマイヤーは初めてだった」

だが結局、ランスキーは説得に失敗しバグジーは両目を撃ち抜かれた。