マイヤー・ランスキーPart7

マイヤー・ランスキーpart7

3億ドル

ディック・ジャッフェが内国歳入庁のマイアミ支部に入社した時、最初の仕事の一つが新しく導入された50ドルの賭博税スタンプの管理だった。

それはキーフォーヴァー委員会が達成した、たった一つの、そしていささか混乱した法令だった。

全馬券屋の違法活動に対する連邦税の徴収法として50ドルの「賭博税スタンプ」を買うことを求めるこの新法は、すぐに理論や法律上の問題にぶち当たった。

スタンプを売ることは馬券屋の生業を認めることになると共に、自らの首を差し出すことを求めるような仕組みだったからだ。

実践上の問題もディック・ジャッフェの前に立ちはだかった。

馬券屋や高利貸しを調査するうちに、これらの事業の利益がマイアミの外に出て行ってるという疑念を抱いた。

ジャッフェはたびたび、マイアミの東に100マイルばかり、飛行機で40分の距離にある英領バハマとのコネクションを見つけることがあったのだ。

1962年12月、IRSの男はバハマへと飛ぶことにした。

バハマは長いこと租税回避地として知られており、1ペニーたりとも支払いたくないという金持ちのプレイボーイやリタイアした貪欲な富豪たちが数多く住んでいた。

禁酒法時代には密造酒が保管されていたこともあるバハマは、今はまた別のいかがわしい流通にかかわっているように見えた。

ディック・ジャッフェは捜していたものを初日の午後に見つけた。

ナッソーにある政庁で企業のファイルを洗っていると、ナッソーに1961年6月9日特許された世界貿易銀行なる重厚な響きの機関の株主リストがジャッフェの知るアメリカのレイオフ・ギャンブルやカジノ・ギャンブルの中心人物たちと一致したのだ。

アーヴィング・「ニギ—」・デヴァインやフレモント・ホテル・カジノのエドワード・レヴィンソンもこの中に含まれていた。

1962年及びそのあとに内国歳入庁エージェントのジャッフェがバハマのナッソーを訪ねてまとめたレポートはアメリカの警察に国際的なホット・マネーとオフショア・ファイナンスの危機感を持たせるきっかけとなった。

国内の犯罪にも新たな側面が生まれた。

興奮した若きIRSエージェントがクリスマス前に帰国してまず初めにしたことは、地元のFBI支部に電話をすることだった。

「バハマを見てみるといい」とFBIの知り合いにジャッフェは言った。

「とても興味深い名前が出てくる。」

そこから続いたジャッフェや他のIRSエージェントたちの調査はシステムのありようをより明らかにした。

ホット・マネーは世界貿易銀行へ昔ながらの方法でたどり着いているようで、おそらくは札束やキャッシャーズ小切手がナッソーに物理的に持ち込まれていた。

だが数年後のマイアミで、ジャッフェはラスベガスからの運び屋たちが税関や移民局の調べを受けずに済むアメリカ本土内で鞄を殻にしていることを知った。

南マイアミの小さな地元銀行、ペリン銀行に100ドル、あるいは10万ドルの現金を持ちこみ、キャッスル銀行の口座へ入金してもらうことができた。

その金はバハマでクレジットとして使うことができ、ペリン銀行の記録には自分の名前は残らない。

IRSの調査はこうした便利なシステムを利用していたモリス・クラインマンがキャッスル銀行の口座を所有していることを特定し、モー・ダリッツやサム・タッカーもキャッスル銀行の口座を所有していることがわかった。

アメリカ国内のペーパーワークはなかった。

まるで自分だけのロケットで現金が内国歳入庁の手の届く場所から無規制のオフショアへと届けられるようなものだった。

可能性は無限にある。

自分の預金をパナマ、香港、モナコ、リヒテンシュタイン、スイス、どこへででも送ることができ、ペーパーカンパニーやダミー・ローンなどの後にマネー・ロンダリングと呼ばれる手法で自国に戻すことも可能だ。

1970年代に「マネー・ロンダリング」という言葉が定着すると、マイヤー・ランスキーがそのテクニックを生み出したマジシャンだという噂が立った。

特に、犯罪組織に資金洗浄を教えたのがランスキーなのだと。

マイヤー・ランスキーが国外へ金を流しているという確固たる証拠が見つかったのは1960年代で、それはおそらくバハマを経由して確実にスイスに至っていたが、その金をまたアメリカに戻しているという証拠はなかった。

マネー・ロンダリングは脱税の手法に過ぎない。

ホット・マネーを自国に戻すことで堂々と使える金にするという考えだ。

ブリーフケースに入れてアメリカに持ち帰るのは洗浄ではない。

税申告においても「汚れた」金がさも奇麗なものであるかのように記入されなければならない。

1970年に書かれた記事によると、やり方としては自分の金をスイスで借り、それに対して支払った利子をアメリカで税控除対象として申告することで洗浄のサイクルから新たな利益を生むというものだった。

ウォール・ストリートの小賢しいビジネスマンの中には、1960年代や1970年代前半にこのサイクルで荒稼ぎした者もいたかもしれないが、1980年代の麻薬収益洗浄裁判までは誰かが実際にこのトリックを完璧に演じたという証拠はなかった。

「アメリカ v. ペイナー」という、ディック・ジャッフェのキャッスル銀行の調査から始まった判例では脱税や国外への流れ、そして未申告の海外の銀行口座があることが明らかになったが、洗浄された金が戻ってきたことは示されなかった。

マイヤー・ランスキーの税申告には海外への利子の支払いは見られず、それ以外にもマネー・ロンダリングと解釈されるような取引はなかった。

かといってランスキーは犯罪者達のお気に入りである「雑収入」欄を使うこともしなかった。

1960年にキューバの収入が途絶えてからはランスキーは税申告書に分かりやすいアメリカ国内の収益のみを記入するようになっていたのだ。

フラミンゴの仲介料、60年代初めに投資したガスや石油関係の配当など、それらは内国歳入庁に念入りに調べられ、承認されていた。

ランスキーと関連のある事業からの収入—ジェイクのホテルやモーテルの株など—にも何もおかしいところは見当たらなかった。

マイヤー・ランスキーは絶税をしていた。

1960年代の初めごろに金を海外送金し始め、それはスイスの銀行口座へと入っていった。

だが「洗浄」されてアメリカへ戻ってくることのない金だった。

ランスキーはスイスの預金をちょっと凝ったタンス預金程度に思っていた可能性がある。

ジョン・プルマンは1920年代に密造酒の売買をしていた。

ランスキーはあまり確信がないようだったが、少なくともプルマンは自身とランスキーの関係がそれくらい昔まで遡ると自負している。

ランスキーと同じ年に東欧に生まれたプルマンは名前を英語化しており、キャリアのほとんどをカナダで積んでいた。

カナダは証券取引法が比較的緩く、株の吊り上げでプルマンは財を築き、1950年代にはスイスへ移住していた。

プルマンがマイヤー本格的に知り合ったのは1959年のキューバ、カストロが政権を握った直後だ。

アメリカのものではない証明書を利用してカストロに接近し、ある時はポディウムに一緒に立ったこともあった。

カストロの3時間にも及ぶスペイン語スピーチを集中の表情で聴くことのできる数少ない人間と言うことで人々から評価されていた。

プルマンは、カナディアン・スミス兄弟とのコネを持つランスキーに協力してもらうことで金をキューバから持ち出せると信じていたが、その計画は実現しなかった。

だがその過程でジョン・プルマンはマイヤー・ランスキーにオフショア銀行を経路として使うやり方や、ランスキーのラス・ベガスのスキミングで生じる金をそちらに保管する可能性について教えることができた。

オフショア・マネーが最先端だった。

プルマンはカナダの株を1950年代に断念し、1961年の6月にナッソーの世界貿易銀行を設立して初代頭取に就任していた。

私生活と仕事のどちらでも楽観的なジョン・プルマンは8回も結婚と離婚を繰り返していた。

一回の離婚時はベン・シーゲルバウムの弁護士、ゲルソン・ブラットがプルマンをラス・ベガスへと送り、そこでエディ・レヴィンソンやニギ—・デヴァインと知り合ったプルマンはオフショアの素晴らしさを説いたのだった。

こうしてレヴィンソンとデヴァインと世界貿易銀行との繋がりができた。

すぐにプルマンはスキミング業界の他の面々の預金のオフショア化も担うようになった。

モー・ダリッツ、モリス・クラインマン、ドク・スタチャー、ジミー・ブルーアイズ、そしてランスキー。

スイスの無記名預金口座とアメリカの犯罪者やギャンブラーのつながりは1930年代まで遡るとする説もあるが、その根拠は確かではない。

蒸気船と線路しかなかった時代に現金を世界半周させる動機はあまり考えられず、代わりに小さな錫の箱に好きなだけ隠したり、コンピューターのない時代の地元の銀行に預ける方がよほど簡単だった。

1960年代にオフショアのホット・マネーは一大産業となった税金は上がり続け、徴収にもぬかりがなかった。

銀行間の取引が加速したことや、商用旅客機が普及したことなども背景にあった。

とはいえ、スイスの無記名預金口座を欲したオフショア志向者の大半が、普段は善良な市民だった。

大富豪、ブローカー、エンターテイナー。マイヤー・ランスキーやエディ・レヴィンソン、ベン・シーゲルバウムもこのゲームに関しては初心者で、その頃ランスキーと個人的なやり取りのあった者は彼のグルが人当たりの良いジョン・プルマンであったことを覚えていた。

プルマンは賢く、新しいやり方を考えるのが得意で、どのような問題の解決策も持っていたという。

1965年、裏で起きていることの一部が明らかになった。

その年の3月、プルマンがクライアントから資金を集めたり運んだりするのを手伝っていた若いスイス人運び屋のシルヴェイン・フェルドマンがマイアミ空港の駐車場にうっかり紙を一切れ落としたことがあった。

そこにはこう書かれていた。

1964年12月28日、以下の者の立会いの下、ジュネーブの国際信用銀行マラル2812の口座へ入金するためのアメリカ紙幣現金35万ドルを預かったことを証明する。

証人の名前はジョン・プルマン、その署名の下には慎重なフェルドマンが追記をつけていた。

上記は紙幣が本物であることを条件とするものである。

このころすでにFBIは小太りで人目を惹くプルマンに目をつけていた。

マイアミへ行き来する際にはエージェントが尾行し、アメリカの国境を北に超えるときは王立カナダ騎馬警察と協力した。

1966年9月、プルマンがトロントのロイヤル・ヨーク・ホテルに滞在していた際、騎馬警察がプルマンのスイートに盗聴器を設置することに成功する。

通話相手は不明だったが、プルマンが誰かと電話で話している声が聞こえてきた。

「いいか、よく聞け。あいつと話をしなきゃならない。具合が悪いというじゃないか。」

通話相手は答えた。「ああ。潰瘍で入院しているらしい。」

数日後、プルマンは落ち着かなくなっていた。

「入院していて、かなり悪いらしい。」

カナダの警察はプルマンが妻のイヴォンにそう話すのを聞いた。

9月2日のことだった。

「なんてことだ。また会わないといけないのに。今会えるなら2万フランを銀行に入金するのに。

マイヤーが死んだら彼の財産になる。

問題はマイヤー以外は信用ならないことだ。マイヤーなら必ず約束を守る。」

プルマンが妻に話したように、ランスキーの健康状態は彼にとって重大関心事だった。

2万フランはランスキーから受け取る予定の金額だった。

ジュネーヴの国際信用銀行はプルマンが持ってきて預金する金額の1パーセントを彼に支払っていたのだ。

1965年の夏、ランスキーとテディは再びヨーロッパ旅行に出かけていた。

ジョン・プルマンは彼らをジュネーヴ空港で迎え、スイス滞在中のホストとなた。

ジュネーヴ湖から彼の住むローザンヌへ案内し、プルマンのボス、ティボル・ローゼンバウムにも紹介した。

ローゼンバウムはプルマンのスイス拠点である国際信用銀行のオーナー兼経営者だった。

無記名預金口座のアイデアを大西洋の反対側のランスキーとその取り巻きに伝授した営業マンはプルマンだったが、ほとんどのアイデアはもともとローゼンバウムのものだった。

国際信用銀行ではプルマンはティボル・ローゼンバウムのエージェントに過ぎなかったのだ。

悪漢風のティボル・ローゼンバウムはラビとして訓練された経歴を持ち、第二次大戦中はハンガリー系ユダヤ人がナチス親衛隊のふりをしてまで仲間のユダヤ人をスイスやパレスチナへ逃がしたという、ハザラ―作戦に参加したという本人談だ。

一度は死にかけたティボル・ローゼンバウムは生き方の指示を他人から受けることはしなかった。

1948年にローゼンバウムはまだ生まれたてのイスラエルが近隣のアラブ諸国に対抗するための武器をチェコスロバキアからから輸入させていた。

マイヤー・ランスキーと知り合いになった1965年にはバンカー兼営業マンのローゼンバウムはイスラエル政府の国外商業取引の要として名実ともに活躍していた。

彼はイスラエルの財務大臣、ピンカス・サピアへの直通電話を持っており、一歩の電話で何百万ドルも動かす力を持っていた。

マイヤー・ランスキーはイスラエルの未来のためにユダヤ人であることを最大限に発揮して積極的に関わっている人物に出会えて感激していた。

大胆なローゼンバウムは手続きを飛ばして物事を効率よく進めるタイプで、イスラエルの未来を精神の中央に据えるようになっていたランスキーには共感できる部分が多くあった。

我々対彼ら、ルールはない。

ランスキーはローゼンバウムを気に入ったのだった。

ランスキーは容易に人を信用しなかった。

生まれながらに疑り深く、慎重な性格だった。

だがひとたび信じると決めればその信用は揺らがなかった。

ジョン・プルマンを信頼すると決めたのと同じように、ティボル・ローゼンバウムにも全幅の信頼を置いたのだった。

ローゼンバウムは勤勉だった。

事務所の明かりは夜遅くまで消えることがなく、敬虔な正統派ユダヤ教徒でもあった。

友人のバーニー・コーンフィールドはティボルと一緒に食事することのできるコーシャ対応レストランを見つける難しさを覚えていた。

仕方なく二人はジュネーヴ郊外に向かって車を走らせていた途中の梨の老木のしたに腰かけ、木からもいだ果実を食べながら仕事の話をしたという。

経験で勤勉ではあったが、ティボル・ローゼンバウムは従来型の慎重なバンカーではなかった。

国際信用銀行は大規模な組織ではなく、最大でも6,000万ドルの預金しかなく、準備金も650万ドルほどだった。

だが1960年代後半、ローゼンバウムは銀行の資金の半分に当たる3,000万ドルをイタリアのローマと海の間の森林地帯に投じたのだった。

そこはかつてはイタリア王室が所有していた土地で、ローゼンバウムはそこへ投資することでリゾート・ホテルや高級住宅やアパートメントを建てる計画を練っていた。

「とても美しかった」とバーニー・コーンフィールドは思い出す。

「素晴らしい開発事業になるポテンシャルがあった。」

だがティボル・ローゼンバウムは金を渡す政治家を間違えていた。

ローマ市議会は一帯を国立公園に指定し、開発を禁じたのだった。

ローゼンバウムの担保はリベリアのウィリアム・V・Sタブマンから破格で購入していたリベリア国債だった。

ローゼンバウムはこうした肩書の友人が何人かいた。

ローゼンバウムはリベリア国債暴騰時の価格で自分の銀行に記録していたため、不安になった顧客が預金を引き出したいと訴えてきた時に資金が足りないことを告白せざるを得なかった。

ティボル・ローゼンバウムの国際信用銀行は1974年のユダヤ教の祭日に扉を閉じ、再び開くことはなかった。

10月には破産を宣告し、マイヤー・ランスキーを含む顧客の預金は幻となった。

ローゼンバウムはその返済に人生の残りを捧げた。

その誠実さは信頼を置いたランスキーの見る目を多少なりとも立証するものだった。

そしてそれはマイヤー・ランスキーであろうとも、世界的な大型融資につきもののリスクや複雑さは回避できないということを明らかにする一件だった。

1964年、マイヤー・ランスキーはようやくリターンのいい投資先を見つけた。

油井を買ったのだ。

1950年代の初めごろにランスキーがネバダで買った三つの石油とガスのリースは何の儲けにもならなかったが、10数年たって再びチャレンジしてみることにしたらしかった。

ミシガンのクレア郡に石油・天然ガス採掘権をもつステート・サマーフィールドAで7/16の作業利権を確保したランスキーは、中西部のゆかりのないこの土地に古い友人のサム・ガーフィールドによって投資先を得たのだった。

1899年、ロシアにサミュエル・ガーフィンクルとして生を受けたガーフィールドはデトロイトでモー・ダリッツと共に学校に通っていた。

幼馴染のダリッツに加え、エディ・レヴィンソンやその他の中西部の密造酒・ギャンブルメンバーとも仲良くなっていた。

ガーフィールドはバスケットボールの賭博事業に関わっていた時期があり、ハバナ・リヴィエラの大型パートナーの一人でもある。

1960年代始めに相場操縦で失敗しかけたことがあったが、仲間たちと比べればきちんとした生業に見せることには長けていたし、オハイオでは雑誌の配給で成功していた。

1950年代終わり事にサム・ガーフィールドはミシガンのクレアに住んでいた。

州の真ん中に位置するその小さな町で彼は石油と天然ガスの地元産業に身を投じたのだった。

マンモス生産という会社を立ち上げ、そこへランスキーを投資に誘った。

ランスキーがステート・サマーフィールドAの株を買ったのは1964年のことだった。

その年ミシガンの原油は1バレル2.81ドルで取引され、翌年は2.79ドルに下がったが、翌々年からは上がり、そこから毎年上がり続けた。

1969年に3.07ドル、1972年に3.20ドル、1974年にはアラブ諸国の原油禁輸措置とオイルショックで8.59ドルまで上がった。

ガーフィールドのアドバイスのもとランスキーは石油と天然ガスの投資を拡大させていった。

二人はミシガンのリースを追加で購入し、オハイオへ進出。

エディ・レヴィンソンがパートナーに加わった取引もある。

ランスキーは5年か6年かけて25万ドルを天然資源に投じたが、石油王からはほど遠かった。

石油長者ですらなかった。

だがサム・ガーフィールドのおかげで成功続きだった。

年間で入ってくる25,000~30,000ドルの収益は表向きの収入金額としてちょうど良かったし、投資によって引退後の生活を送っているビジネスマンと言うランスキーが世間に発信したがっていた自己イメージにも合致した。

クレア郡にはもう一つ利点があった。

マイアミで監視される生活に疲れたランスキーにとっては安息の土地でもあったのだ。

時折監視員の目を盗んでデトロイトへサム・ガーフィールドと仕事の話をしに行っていたランスキーを、ミシガンの真ん中で探すことにFBIが思い至るのはもう少し先のことだった。

隣人

マイアミ・ヘラルドの「隣人を知ろう」欄は、リー・ヒルズの時代まで遡る伝統だった。

1940年年代後半、リー・ヒルズは冬の間にマイアミに来る北のギャンブラーや犯罪組織のボスの顔を晒すというシリーズを開始させた。

それは1960年代になっても、ヒルズの後継者たちによって続けられていた。

「彼らは堂々と日光浴している。」

あるヘラルド紙のライター、クラレンス・ジョーンズは1965年10月の記事で述べた。

フィラデルフィアから来たアンジェロ・ブルーノ、デトロイトの「ブラック・ビル」・トッコなどのボス達が北マイアミの別荘のプールでワニのようにくつろいでいる様を描写していた。

1965年12月12日はマイヤー・ランスキーの番だった。

「ランスキー、フロリダから犯罪カルテルを操る」という見出しで、ヘラルド紙の特別記者ハンク・メシックは記事を始めた。

ヘラルドの日曜版に掲載されたそれは三部にわたるシリーズの第一弾だった。

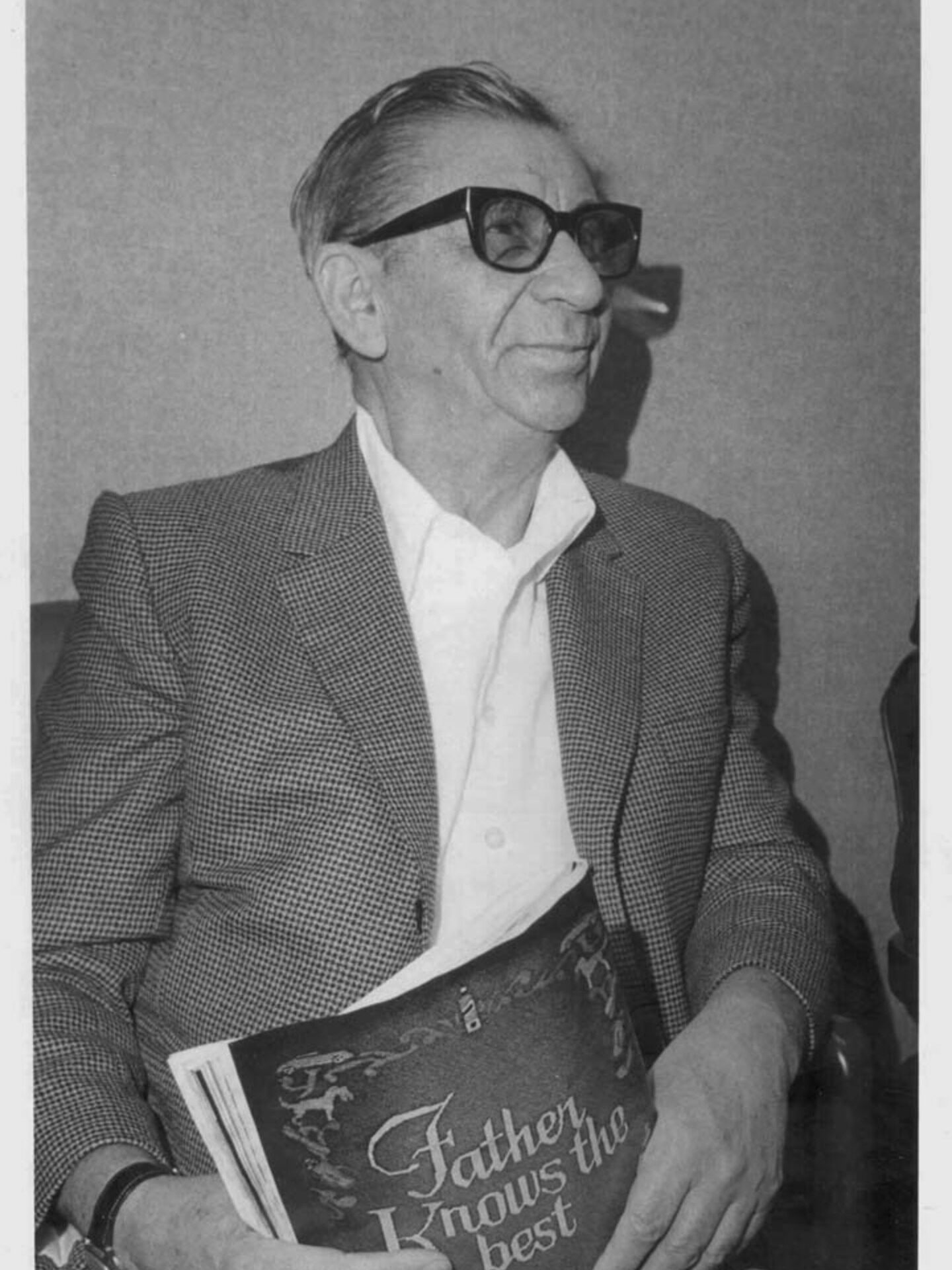

小太りで眼鏡をかけたハンク・メシックと言う男は私生活では内気で人当たりが良かったが、記者としては積極的で、何年か前からケンタッキーとオハイオの犯罪やギャンブルについて調べていた。

その調査で明らかになった事柄は1967年に「サイレント・シンジケート」という本にまとめられ、モー・ダリッツやサム・タッカー、モリス・クラインマンとクリーブランドの仲間達による初期の酒密輸業やギャンブルについてなど詳細に書かれていた。

ヘラルド紙はマイアミでも同じような暴露記事を書いてくれないかと、コンサルタントとして雇ったのだった。

メシックがマイヤー・ランスキーに関心を抱いたきっかけは1930年代のモラスカ・コーポレーションと違法蒸留所の繋がりだ。

モラスカはメシック自身が発見したネタで、過去には警察内に保管されていた資料を分析し、記事にできるまでに調べ上げるメシックの能力が証明されていた。

1965年12月に開始したマイヤー・ランスキーのシリーズの中でも存在感を放っていたそのエピソードは、このような書き出しで始まった。

東シンジケートのボスであり、現代の組織的犯罪において一番重要な人物ともいえる男はハランデールのハイビスカス・ドライブ612晩に住んでいる。

本名はマイヤー・スホフラニスキだが、巨万の富を築いたのはマイヤー・ランスキーという名の元にである。

ランスキーの資産はおよそ3億ドルほど推定される。

だが今日のハンク・メシックはこの莫大なマイヤー・ランスキーの推定資産額から少し距離をとりたがる。

「そのことについて人々が僕に確認を取ってくる度に、僕自身が出した数字ではないことを伝えている。当時の状況を良く把握している専門家が出した数字だ。」

専門家とは誰だったのか。

「ハンクは少なくとも私から聞いたんじゃない。」

そういうのは1960年代半ばにマイアミの隠れた資産に関しては専門家だった、内国歳入庁のディック・ジャッフェだ。

またランスキーのラスベガスでのスキミング業について明るい、FBIの専門家たちでもなかった。

エディ・レヴィンソンの事務所に取り付けた盗聴器経由で入ってくる情報に基づいて、フレモント・カジノ・シンジケートでランスキーがコントロールしていた現金収入を大体年間1億ドルと推定していた。

1965年にランスキーが持っていた仕事の中でもっとも儲かっていたのがこの仕事だとして、全てのポイントが1ドルも例外なくマイヤーのものならば5億ドルの資産がある計算になった。

「なんてことだ!」騎馬警察は盗聴器の向こうのジョン・プルマンが声を上げるのを聞いた。

それは1966年の9月で、運び屋兼バンカーのプルマンがメシックの出したランスキーの推定資産額を知った時の反応だった。

その1パーセントが彼のものになった場合の取り分を計算したのだろう。「どこにそんな金があるっていうんだ?1ニッケルも見てないぞ!」

マイヤー・ランスキーの財務状況について知られている全てを足しても、それに近い数字をはじき出すことは不可能である。

ランスキーは慎ましやかな趣味嗜好と取り分についても控えめであることで成功を手にした男だったからだ。

1965年12月、マイヤー・ランスキーにつけられた値札は3億ドルで確定した。

そしてそれはその後の彼の人生にずっとついて回るのだった。

紹介文の冒頭につけられることが多く、その後すぐに「USスチールよりもビッグだ」という引用ももれなくついてくる。

さらにバグジー・シーゲル、毒入りチキン、キューバのカジノ、そして理容室でのアナスタシアの暗殺などのドラマチックな詳細がウエスト・ポイントに進学したポールの話と織り交ぜられ、少年の父が高官にも大きな影響力を持っている証拠として語られるのだった。

ランスキーは奇跡的にも本格的な告発を逃れながら生きてきたわけだが、それも彼の賢さのなせる業とされたばかりか、より高いところにもコネがあるからだと囁く者もいた。

もっと後になってから書かれた記事にはジップ・デカルロによる「ランスキーはラスベガスのカジノのほぼ全てを『一欠け』持っている」という言葉も追加された。

そして全体に、組織的犯罪の「黒幕」「天才」「コントローラー」などの単語がちりばめられていた。

なにせ3億ドルもの価値がある男なのだから、それくらいの称号を冠するのが自然と言うものだろう。

1962年のドクター・ノオを始めとする1960年代のジェームズ・ボンド映画のアメリカにおける大ヒットは、早い車や色々なガジェット、二人のシャワーシーンに加えて一匹狼的な悪役が出てくるのが定番だった。

彼らはスペクターやスマーシュ等と言う名前で活動し、組織を裏から操るのだ。

大体あまり容姿は整っておらず、あくまで頭脳で世界を震撼させた。

カリブ海の本部が木っ端微塵にされたとしても彼らは奇跡的に生き延び、別の場所で悪の組織活動を再開する。

キャラクターの名前からして、ワスプである可能性は限りなく低かった―ブロフェルド、ストロンバーグ、ドクター・ジュリウス、ドラックスなど。

はっきりと言及されることはあまりなかったものの、マイヤー・ランスキーがユダヤ人であることは彼の纏う空気を謎めいて感じさせるのに重要な要素だった。

ランスキーは現代のアーノルド・ロススタインだった。

ワールド・シリーズを裏工作しても批判され、しなくても批判される。

彼の全能の伝説は、悪というものを理解しようとする人々にとって満足のいく説明だった。

全能なのだから、起訴されることもないのだろうと。

証拠を隠す術を知っているのだから。

人々が信じること、実際に知られていること、この二つがアメリカの組織的犯罪の理解においては混同して存在していた。

それを題材とする出版物については尚のことで、事実とフィクションが混ざりあって誤解を培養する土壌となっていた。

そうした本の内容は陰謀説が度々登場し、メロドラマが豊富だった。

その伝統は実は19世紀の「警察ガゼット」まで遡ることができる。

実際の事件を題材としつつも生々しく禍々しいスリラーに仕立て上げ、ドラマチックなセリフや犯人の高笑い、被害者の断末魔等を詰め込んだその娯楽ジャンルは探偵雑誌に引き継がれ、キーフォーヴァー委員会の大衆人気によって人々の興味は組織的犯罪にまで発展したのだった。

1951年に出版された「マーダー・インク」がこのスタイルを確立させた。

表向きはルポルタージュ形式のこの本は1940年~41年の組織的犯罪グループの告発を題材としており、暗殺を命じていたレプケ・バカルターとその重要な側近たちが電気椅子に送られたということからも同類の告発としては最も大規模な成功例だと論じている。

.

だが「マーダー・インク」は事実を羅列した本ではなかった。

法廷で事実と判明した事柄とドラマチックな憶測とが混ざりあっており、何がどちらなのかを明示することもしなかった。

本物の証言と架空のダイアログが境目もなく一文に登場し、話の重要な部分では登場人物の頭の中を占めたであろう「思考」までもが文字起こしされていた。

実際に審理を務めた地方検事補佐のバートン・ターカスとニューヨークの犯罪ジャーナリストのシド・フェダーが共著した「マーダー・インク」は空前のヒットとなった。

大げさな描写がキーフォーヴァーの活躍した時代にぴったりだったのだろう。

3か月で3回の重版を繰り返し、事実とフィクションのハイブリッドスタイルは半分ドキュメンタリー、半分ドラマのジャンルという後の組織的犯罪の本の基礎となっていった。

パルプ・ノンフィクションとも言うべきだろうか。

1960年代の終わり頃にハンク・メシックが出版し始めた本もこのレシピに沿ったものだった。

メシックのれっきとした新聞捜査の成果も記されていたが、それと共にマイヤー・ランスキーやバグジー・シーゲル、ラッキー・ルチアーノの「本当の言葉」だとされるセリフも多用されていた。

メシックによるとそれらは「選り抜きの回想」で、テープ録音やその場にいた人間の証言から得られたもの、あるいはその証人から直接聞いた者の記憶を頼りに作成されていた。

だが、少なくとも一度は証言者が間違っていたことがあった。

メシックが1969年に出版した「海外シンジケート」は、フルヘンシオ・バティスタが1958年の大みそかに電話をかけているシーンから始まる。

「悪党どもへのメッセージは一つだった。過去に自分の価値を証明できた者だけがこの忠告を受け取ることができた。」

何段落か後、マイヤー・ランスキーがチャーター機でフロリダに向かう描写がある。

そこで作者は闇の中を安全な場所へと飛ぶランスキーの思考をこのように描写した。

「ゴールド・コーストの街明かりが航空機の真下できらめくのを眺めながら、取締役会長は決心をした。カストロが何をしようとも、国際シンジケートはバハマに集中しようと。」

情報公開法という法律のおかげで、我々もマイヤー・ランスキーについてFBIが集めた情報を見ることができる。

それは紙の長さにして1メートルに達する量になる。

キャビネットの引き出しが二ついっぱいになるほどの電報や内部メモ、盗聴レポートなどが保管されていて、そこには新聞記事もあり、一つ一つ丁寧に切り抜かれて「情報シート」なるものに貼り付けられている。

何点かの書類の原本は検閲で削除されている箇所がある。

エージェントや情報提供者の名前が消されていたり、機密エージェンシープロトコルが適用される部分はもっと大きく消えている部分もある。

だが残されているものだけでも、1960年代にアメリカ法務省の法執行機関が抱いていたマイヤー・ランスキーのイメージの元となった証拠を見て取ることができる。

見つけるのが困難な物証もある。

例えばランスキーとテディがヴォルニ―・ホテルの8E号室で交わした会話のトランスクリプトを探し出し、実際に組織的犯罪とUSスチールについてマイヤーがどのようのことを口走ったのを確認することは難しい。

対照的に、ライフ誌やタイム誌が同じコメントを改変したバージョンを見つけることは容易だ。

それらの記事は複製された状態で何度か登場し、引用文が正確ではないかもしれないなどどいう注釈もなしに情報シートに貼り付けられている。

またシートには、正確性が疑わしいまま世に出された1965年12月のマイアミ・ヘラルド紙のハンク・メシックの記事、「ランスキー、フロリダから犯罪カルテルを操る」も保存されていた。

そこにはマイヤーの総資産額が3億ドルとして記載されている。

ランスキーは時として全てを大きなジョークとして扱うことがあった。

ある日大陪審の前に立たされたランスキーは出てくるなりレポーターに取り囲まれた。

「君たちの記事の『ドラマ』を台無しにしたくないのでね。何も言わないでおこう」。ランスキーはそう言い残した。

ハンク・メシックに直接、声をかけたこともあった。

探偵気取りの彼に向かって、ランスキーはこう言った。

「私を題材にして儲けた金の半分を寄越すというのはどうかね。」

ラビのシャピロは、ランスキーが自分が知恵と権力の権化のように扱われていることを楽しんでいる節があると感じていた。

これにはマイヤーの長男も同感だった。

「いつも金回りの魔術師のように言われていた。」とバディは思い出す。

FBIの男たちはこれまで以上にランスキーを執拗につけ回し、部隊にはニュースレポーターが同行することもあった。

1967年3月17号のマイアミ・ヘラルドはこう報じている。

「ランスキーは組織的犯罪の世界で今最も世間の注目を浴びている人物である。」

その頃にはランスキーは記者たちを一番喜ばせるマスコットも手に入れていた。

小さな犬だ。

アン・ランスキーが1930年代に子供たちのために犬を買い、そのブルドッグとフォックス・テリアをランスキーはひどく嫌っていた。

1966年にテディがシーズーを買ってきた時も、タイガーと名付けられた小さな黄金色のペットに親しむことはなかった。

バディは言う。「犬が視界に入ると、なぜこんなところにいるんだという顔をしていた。」

だがタイガーが死ぬとテディは大いに悲しみ、慰めるためにランスキーが買ってきた二匹目のシーズー、ブラザーはランスキーのお気に入りとなった。

バディによると、「その犬のことはとても気に入って、彼女から奪い取っていたくらいだった。」

ブラザーの散歩の時間になるとランスキーは率先して連れ出した。

ブラザーはFBIにとっても役に立つ犬だった。

彼のスケジュールによって尾行班は活動の時間を予測することができ、朝夕ブラザーを連れてハイビスカス・ドライブを散歩するランスキーを定刻に見つけることができた。

これで取締役会長のアクセサリーは完成となった。

1967年の3月、デトロイト・フリー・プレスの記者二人がミシガンに来ていたマイヤー・ランスキーをたまたま発見した。

テディも一緒に来ており、二人はデトロイト郊外、一晩18ドルのハワード・ジョンソンというホテルに滞在していた。

とてもリラックスした様子で、記者達に対してもランスキーはユーモアを交えて対応した。

彼らの質問は主にオープンしたばかりのバハマのカジノに英国政府が調査に入ろうとしている件に関してだった。

ランスキー帝国はさらなる拡張を警戒されていた。

「私はあそこから何も儲けていないよ。」とランスキーは言った。

ランスキーがグランド・バハマのフリーポートに建つルカヤン・ビーチ・カジノと、ロンドンのギャンブル施設であるバークリー・スクエアのコロニー・クラブの裏のオーナーであるという噂は絶えなかった。

真面目なジャーナリストもネタ探しに来た記者も1966年頃はこぞってその真偽を確かめようと嗅ぎまわっていた。

世界的な犯罪スペシャリストのマイヤー・ランスキーというイメージにぴったりだったからだ。

またランスキーの知り合いが不自然なほど多くその二つの事業には関わっていた。

ディノ・チェリーニはフリーポートとロンドンの両方で活動しており、ロンドンではハバナ・リヴィエラで開いていたディーラースクールのメイフェア版を運営していた。

フリーポートにはジョージ・サドロやダスティ・ピーターズらの名前もあり、それ以外にもランスキーとキューバなどで仕事をしたことのある馬券屋やギャンブラーが少なくとも6人は特定されていた。

コロニー・クラブのアメリカ人パートナーの一人は、ランスキーが1965年のオープン直前のバークリー・スクエア・クラブを訪れたことを覚えている。

ランスキーはスイス行きの旅程の途中だった。

ゲーミング・ルームを眺めてランスキーはいくつかの改善案を出したが、それを実行しようと動いたり、ボスが口を開いたことを認識するものはいなかった。

それはランスキーがコロニー・クラブの株5、6ポイント程度、つまり少ししか保有していなかったからだった。

アメリカ人パートナーたちはジミー・アロによって召集されており、皆が従う相手もアロ一人だった。

バハマのグランド・バハマ、ルカヤン・ビーチ・カジノにはスキミングや富裕層の接待、匿名ポイントなどが詰まっていた。

ここにもランスキーは何らかの形で参加しているように思える。

プロジェクトの主要人物であるルー・チェスラーとは友人だったし、カジノのデザインと企画段階で口を出すことも多かった。

投資したいという意思を隠すこともなかった。

1963年5月のある日にジミー・アロとランチをしながら、尾行してきたFBIエージェントに面と向かって苦情を言ったことがあった。

「ギャング員として扱うことで、彼らはバハマのベンチャーに参加することをFBIは未然防いでいた」

ランスキーがルカヤン・ビーチから支払いを受け取っていることは確かだった。

それはダスティ・ピーターズがカジノ用にアレンジしたジャンケットの手数料程度だったかもしれない。

だがそれだけでは新聞記事や本の題材としては不十分だったはずだ。

一説によると、マイヤー・ランスキーとバハマの関係はウィンザー公爵が諸島の総督だった第二次大戦時まで遡るとされている。

戦時中のミステリーやスキャンダル、特にハリー・オークス卿の殺害事件の鍵としてランスキーの名前が登場することも多かった。

オークスがバハマでのランスキーのギャンブル事業に反対したから始末した、と言うのがポピュラーな説である。

1971年、隠遁生活を好む英国人建築士のシーモア・ハリスが高い塀に囲まれた邸宅をフリーポート郊外に建て始めると、地元の噂は瞬く間にその建物をマイヤー・ランスキーの本部であると書き立て、観光バスが塀の「マシンガン穴」―実際にはハリスがデザインした芸術的な要素しかない飾り穴だったが―をツアーで巡るようになった。

「ある時から私たちは疑問に思うようになりました」

バハマのカジノに関する王立調査委員会は1967年にそう述べた。

「マイヤー・ランスキーの名前こそフィクションなのではないのかと。

それほどまでに彼の存在は伝説上のものに思えたのです。」と。

ランスキーの名は魔力を秘めていた。

暗黒街とランスキーの名前はほぼ同義となり、「マフィア」という呼び名と同様に「マイヤー・ランスキー」の名もある種の邪悪なものを指すようになった。

ある事業が狡猾で税務的に入り組んでいればそれはマイヤー・ランスキーが考えたものに違いなかった。

それどころか’、「ランスキー」と書きさえすれば詳細の分析が免除されたも同然だった。

記者たちは論理的にランスキーの組織を説明できないと知ると、「ランスキー・グループ」や「ランスキー・アソシエイト」等と言った表現に逃げることもあった。

1967年の2月、英国内務大臣やディノ・チェリーニとジョージ・ラフトの入国を禁じた。

ラフトはバークリー・スクエアのコロニー・クラブでハバナの時と同じようにホスト役を務めていた。

ランスキーの投資は比較的小さかったが、内務省がジャーナリスト向けの背景ブリーフィングを出すと、スポークスマンは頻繁に彼の名前を口にした。

あまり知られていないヴィンセント・アロについて話すよりは単純に物事を説明することができた。

アメリカ司法省も似たようなマインドセットだった。

1966年、組織的犯罪に対抗する新たな戦略が考えられた。

大都市ストライク・フォースと呼ばれたそれはある場所の警察活動を統括する目的で作られ、FBIやIRSの地元支部、及び地元警察や州のエージェンシーなどが司法省検事のもとに統括され、調査と告訴を一つの機関で行うことを目指した。

マイアミ・ストライク・フォースは1968年末に結成された。

初代部長はドゥガルド・D・マックミランというフロリダ育ちの若くタフな男で、ターゲットに対して容赦がなかった。

「マイヤー・ランスキーが最低最悪の悪党だということは分かっていた。」

現代のドゥガルド・マックミランも1960年後半のマイアミで活躍していた頃から少しも切れ味が鈍っていない。

「禁酒法が明けた後は少しは大人しくなったようだったが、それでも悪党に変わりはなかった。」

ドゥガルド・マックミランは司法省の組織的犯罪・ゆすり部門のヘンリー・E・ピーターソンからマイヤーランスキーが全米一のギャング長だと聞かされていた。

それを疑う理由も特になく、デカルロの盗聴テープに残されていた感心気味の「マイヤー」の名の言及とも一致していた。

マックミランは言う。

「ある組織的犯罪の人物について知りたければ、他の組織的犯罪の人間による評価を聞くのが一番いいということだ。」

それはマイヤー・ランスキーの実像を知る上ではあまり信頼度の高いやり方ではなかった。

盗聴器や電話線盗聴は犯罪者本人が関わっている案件の証拠を得るうえでは非常に効率的だが、全体を知る手段としては―例えばジップ・デカルロがニュー・ジャージーで評したランスキーのラスベガスの株保有率について、など―信憑性が低く、噂を復唱しているだけだったり、映画やテレビ、新聞から適当に引用している場合も多かった。

ギャングスター達は彼らの周りに構築されたポップ・カルチャーを大いに楽しむところがある。

本当の私生活にはない華やかさと重大さを添えてくれるからだ。

秘密裏に、多くは一人で活動をする中で、同業者や情勢、時には伝統についても、知識を得るにはメディアを頼るしかない。

ウィリアム・ハワード・ムーア教授は、ジョゼフ・バラキが証言で使用した言葉が証言公開後から各地の盗聴器から聞こえて来るようになったことを指摘する。

警察がギャングスターたちの言葉や伝統を保存し、広めることで彼らの文化を支えているというのは逆説的な話である。

ドゥガルド・マックミランはそのような役割を担うつもりは毛頭なかった。

1968年のマイアミ・ストライク・フォースの設置によってマイヤー・ランスキーに対する取り締まりは厳しさを増した。

それまでのFBIによるマイヤーの追跡はどこか両者が困惑しつつも許容することで成り立っているところがあり、現実なのか、ごっこ遊びなのか今一つはっきりしなかった。

ランスキーはついてくるエージェントたちの名前を覚えて親しくなる事も多く、エージェントは役に立ちそうな情報を求めてマイヤーと馴れ合うのだった。

1969年5月6日、議題に上ったのはキューバだった。

FBIエージェント、ジェリス・アームストロングはこう記録している。

「ランスキーはカストロや共産主義国家を転覆させる者には共感する、と言った」

ランスキーはアームストロングに、カストロが共産主義者で近いうちに問題を起こすであろう点についてアメリカ政府に自身が何度も忠告したことを話した。

それでも何も対策が取られなかったのだ、と。

だが1969年の秋にはエージェントとターゲットの関係は危うくなっていた。

1969年の10月28日、アームストロングはランスキーの後についてコリンズ・アベニューのドーラル・ビーチ・スパのサウナルームに入っていった。

そこにはランスキーが友人のハイミー・シーゲルとハリー・ストロムバーグと座っていた。

アームストロングは三人の男に連邦大陪審の召喚状を発した。

ドゥガルド・マックミランは新聞記事で「ランスキー・アソシエイト」がマイアミ・ビーチの主要ホテルを支配しているという内容を読み、そのことについて探りたいと考えていた。

ランスキーは皮肉交じりに応じた。

「特別エージェントアームストロングにそのホテルの一つをやれば、こんな面倒ごとに巻き込まれなくて済むかね?」

翌日にはそのユーモアも消えていた。

コリンズ・アベニュー沿いにテディと共に車で移動していたランスキーは、ジェロ―・アームストロングが後ろからついてくることに気づいた。

即座にランスキーはUターンし、出発地点へと引き返した。

車から降りると怒りを隠そうともせずにアームストロングの停車した車に歩み寄ってきた。

「奴に忠告した。」

それは脅しているのか?

FBIエージェントは聞き返した。

ランスキーは黙ったままアームストロングを睨みつけていた。

やがてテディが来て腕を引いていくまで、そうして憤怒の形相で立ち尽くしていた。

「ランスキーは立ち去り際、こちらを向いて『ジェリー、キップリングの詩、【If】を読むといい』と言い残した。」

周りが冷静さを失い、君に腹を立てている時に、君一人が冷静でいられることができたなら・・・

プレッシャー下でも優雅さを損なわないのがランスキーの強みの一つで、仲間内でもその冷静さは半ば神格化されていた。

1969年10月末に珍しく見せた取り乱した姿は、何か重大な隠し事があることを思わせた。

1969年8月、モリス・ランスバーグが東海岸ギャンブラーのジャンケットをラスベガスのフラミンゴへと送っていたニューヨークのオフィスをIRSエージェントが捜査したことがあった。

ジャンケットはランスバーグやサム・コーエンらが1960年にアルバート・パーヴィンからフラミンゴを買い取った後、マイヤー二人と協力して確立させスキミング事業の一つだった。

その買収にランスキーは仲介人として関わっていた。

エディ・レヴィンソンの事務所の盗聴器から、フラミンゴの集計部屋からフレモントへ現金が移動している旨の情報は得られていたが、フラミンゴのギャンブル負債がランスバーグのジャンケットから回収されている件はまた別のスキム事業だった。

IRSがニューヨークでの捜査で確保した証拠をもって起訴にまで持ち込もうとすれば、フレモントに設置された盗聴器の違法性を盾にランスバーグやコーエン、ランスキーが逃げ切ることはできなかった。

フラミンゴのジャンケットにランスキーは最小限しか関わっていなかったが、初めに助言をしたり、カジノやスキムを任せることのできる人材を提案するという重要な役割も果たした。

フラミンゴの場合それはチェスター・シムズと言う男だった。

ブロワード郡とハバナの両方で活躍した実績のあるベテランだ。

ランスキーは脱税の部分には関与していなかった。

それはランスバーグのジャンケット客がラスベガスから戻るとギャンブルの負けを直接別の支払先へ返済し、フラミンゴの記録にはその金額が残らないという仕組みだった。

一方でもっと俯瞰的に見ればランスキーは確かに全体の陰謀に深く関わっている。

仲介人としての立場上、フラミンゴのオーナー達から自らを切り離すことはできなかったし、司法省がその繋がりを追及してランスキーを法廷に立たせるためになら手段を選ばないことも想像できた。

1970年の3月、ランスキーとテディはアカプルコに旅行した。

FBIは宿泊先のホテルに泊まっていたカナダ人ギャンブラーの団体客とランスキーが何か良からぬ会合を持つのではないかと疑い、夫婦にこっそり着いていったが、何も怪しい証拠は出てこなかった。

だが1970年3月4日にランスキー夫妻がマイアミに戻ってくると、空港で待っていた税関エージェントに荷物を徹底的に調べられ、ドンナタル錠の小瓶を没収された。

それは過敏性腸症候群の薬であるとランスキーは税関で説明し、何年も前から潰瘍に苦しんでいることも述べたが、処方箋がなかったことが決め手となってしまった。

三週間後、ランスキー家のドアをノックする者がいた。

フロリダ州法執行省がマイヤーの地元の薬局であるブリーディングスでドンナタルの処方箋を二通発見したものの、空港でランスキーが所持していたプラスチックの小瓶を入手した経緯は明らかにならなかった。

実際にその小瓶は薬剤師が直接ランスキーに売ったもだが、よく知る客だったので処方箋を省略したという次第だった。

「ランスキー、ドラッグ所持で投獄」

翌日のマイアミ・ヘラルドはこのような見出しだった。

瞬く間にニュースは全国を巡り、取締役会長がようやく裁かれる時が来た、それもドラッグ所持なんかで、と人々はにわかに色めき立った。

レポーターやカメラマンに囲まれたマイヤーはマイアミ・ストライク・フォース事務所へ指紋を採取しに連行され、二つの罪で告発された。

一つ目は重罪、二つ目は軽罪、すなわち向精神薬や処方箋なき無ラベルドラッグの所持だった。

重罪は懲役2年、及び1,000ドル未満の罰金が課せられ、軽罪は懲役6ヶ月と500ドルの罰金だった。

連邦検事による告発ではなかった。

調査もドラッグの告発もフロリダ州法執行省の管理下であった。

裁判は州検事によって弁護されたが、マイアミ・ストライク・フォースの長官としてドゥガルド・マックミランはドラッグ所持罪に賛成したのだった。

「当然圧力をかけて従わせた」

マイアミでランスキーと喧々諤々した5年間の自分の態度について、マックミランはそう認めた。

「なぜ見逃してやる必要がある?そんな情けをかける価値もないと思っていた。」

フロリダの刑事裁判所判事のカーリング・ステッドマンは茶番として受け流した。

早々に訴訟を取り下げさせ、ジョゼフ・ヴァロンの言い分、すなわち錠剤が没収されたマイアミの空港のアメリカ合衆国税関はフロリダ州の管轄ではないという主張を受け入れた。

「被告がマイヤー・ランスキーでなくジョン・スミスだったなら、告発など最初からしなかったでしょう。」と裁判の後にヴァロンは話している。

マイヤー・ランスキーはドラッグ所持について1970年の6月19日に無罪判決を受けた。

だがランスキーの気持ちは晴れなかった。

その三週間前、モリス・ランスバーグがマイアミの大陪審の前に立たされ、フラミンゴ・ホテルのスキム事業について尋問されていた。

1970年5月号の「リーダーズ・ダイジェスト」にはランスキーのプロフィールと共に「『公の敵ナンバーワンの男』の衝撃的なサクセスストーリー」をいう記事が掲載された。

数週間後には「アトランティック・マンスリー」のニコラス・ゲージが「小さな大男、法を嘲笑う」という記事を書いた。

ゲージは以下のように述べた。

「マイヤー・ランスキーはアンドリュー・カーネギーやヘンリー・フォード、ジョン・D・ロックフェラーと並ぶ先見の明を持つ革新者である…ランスキーこそがアメリカ国内の組織的犯罪と言う巨大コングロマリットの設計士なのである。」

一年前なら笑い話で済んでいただろう。

だが本人的に迫害とハラスメントに他ならなかったドラッグ所持の一件の直後とあっては、ランスキーの許容の限界を超えていた。

しばらく前に12歳になったマイヤー2世がタコマで登校中に二人の知らない男に接近されるという出来事もあった。

二人はマイヤーの名前も知っており、怖くなった少年はとっさにその場を逃げ出した。

FBIエージェントだろうか?

興味津々のご近所さん?

あるいは誘拐犯?

1970年5月前半、ランスキーの自宅電話に仕掛けられた盗聴器の内容報告書にはこのようなことが書かれていた。

「ランスキーは非常に苛立ちやすくなっている。彼は自分の自由や、家族の安全について危惧している。」

孫のマイヤー2世がタコマで遭遇した謎の男たちの件についてFBIエージェントから聞かされたランスキーはこういった。

「道を歩くと、いつ狙われるか分からない。」

「イカれた奴」がそこら中にいる上に、「もうイタリア人の友人の中に信頼をおける者がいない」とのことだった。

一方、近年になってマイヤー2世はこう語ってもいる。

「ランスキーがこう言うのを聞いた。『奴らは片付いたからもう心配ない』」

ランスキーは連邦裁判所で働くマイアミ州の刑事弁護士、E・デヴィッド・ローゼンに相談し、FBIのジェリス・アームストロングとの会合を開いてもらった。

現在、有効な起訴状や召喚状はあるだろうか?マイヤーは尋ねた。

海外に行くのを阻害する法的な問題はあるだろうか?

どちらの質問に対する答えもノーだった。

1964年、マイヤーの旧友のドク・スタチャーが脱税容疑で逮捕されそうになった時、強制送還に合意しイスラエルに逃げたということがあった。

1970年の7月、ランスキーは起訴を待たずに発つことにした。

こうしてテルアビブまでテディとブラザー、そして自分のフライトを予約したのだった。

シオンの聖域

マイヤー・ランスキーがイスラエルに降り立ったのは1970年7月27日。

それが人生で二度目だった。

1962年にテディと訪れたことがあったが、今度は旅行で来たのではなかった。

イスラエルに住むつもりで、市民として暮らすつもりで来ていたのだ。

ランスキー夫妻はテルアビブの海に面したダン・ホテルに滞在していた。

地中海を望むその一帯には構想のホテルやマンションが立ち並び、マイアミ・ビーチに似た雰囲気を醸し出していた。

ダン・ホテルにランスキー夫妻の予約が入ったとき、従業員らはあのギャングスターのマイヤー・ランスキーなのだろうかと首を傾げた。

内務省の地区支部に問い合わせるも何も情報は得られなかった。

エルサレムの上層部に確認した地元の役所からは、ランスキー夫妻が他の宿泊客と同じように予約を入れたとしても不思議はないだろうという回答があった。

一週間たつとランスキーはフロントへ宿泊費を払いに行った。

とても気に入ったので長期滞在を予定している、その場合は割引は適用されないか?と受付の者に尋ねた。

割引は滞在が四週間を超えたら適用される、との答だった。

マイヤー・ランスキーはイスラエルが気に入り、すぐに毎日のルーティンを確立させた。

朝7時前に起床し、海沿いをブラザーと共に30分ほど散歩する。

そのあとホテルでゆっくりと朝食を摂った。

最初の頃は部屋で食事することが多かったが、地元に知り合いが増えるにつれ、ラウンジの一角がランスキーのお気に入りになっていった。

そこで彼はウルフィーズでそうしていたように、コーヒーのポットを傍らに過ごした。

友人の多くはドク・スタチャーの紹介で知り合った人々だった。

スタチャーはテルアビブで暮らして6年を迎えていたが、生活様式はラスベガスやニュー・ジャージーに住んでいたころとあまり変わらなかった。

ランスキーは新しくできた友人たちにイスラエルへやってきた理由について話すのが好きだった。

ホテルのスタッフの多くは東欧の出身で、そのうちの一人、ハウスキーパーのミラ・スケニクがグロドノにほど近いポーランドの地域の生まれであることを知った。

「どうやって生き延びたんだ?」ランスキーは知りたがった。

ミラは、ナチスが攻めてきた時に両親が東のロシアへと逃れたのだと説明した。残った者は皆殺しにあったのだと。

「私もポーランドの出身だよ。」

ランスキーはそう言い、何か自分の記憶を揺さぶるものがあるかもしれないと、彼女にポーランド語かロシア語を話してくれるよう頼んだ。

ミラ・スケニク世代のイスラエル人は例外なく身の上話が波乱万丈だった。

マイヤー・ランスキーはそれらの話に心動かされ、グロドノでの少年時代や、イスラエルへやってきた祖父母のことを思い出すようになった。

8年前にイスラエルに初めて来た時、ランスキーはベンジャミンとバーシャ・スホフラニスキの埋葬地を見つけることができなかった。

1962年当時はオリーブ山のユダヤ人墓地はヨルダンの管轄だったが、1967年にイスラエルが東エルサレムを占領するとユダヤ人も自由にオリーブ山を行き来できるようになった。

1970年に到着して数ヶ月経った頃、マイヤー・ランスキーは自分のルーツを求めてエルサレムへやってきた。

ユダヤ人の埋葬の記録を管理する組織であるチェブラ・カディシャはオリーブ山を覆う迷路のような古い墓標の間を案内するガイドを派遣していた。

その一人が、嘆きの壁とオマール・モスクが谷を挟んだ反対側に建つ場所に設置された二つの飾り気のない墓標へとマイヤーを案内した。

その場にある、何千という野ざらしの墓標と何ら見た目は変わらなかったが、果たしてそこには消えかけたヘブライ語でグロドノのベンジャミン・スホフラニスキがエルサレムで1910年9月10日に亡くなったこと、その一ヶ月後に妻のバーシャが亡くなったことが刻まれていた。

マイヤー・ランスキーは目的を持たずに人生の大半を過ごしていた。

似た境遇の者たちと同じように、チャンスと状況に応じて動くのが常だった。

だがオリーブ山の歴史に囲まれると、何か自分の存在意義が分かったような、全てがようやく繋がったような感覚があった。

祖父が長い旅を経て到着したエルサレムと言う場所への思いを、墓標を眺めるランスキーは少し共有できるのだった。

テルアビブに来たことでランスキーを取り巻く環境はがらりと変わった。

ダン・ホテルのロビーで議論される話題ははポイントや取引ではなく、ヨルダン川西岸や宗教団体の台頭、スエズ運河沿いのエジプト軍の拡大などについてだった。

イスラエルではどこへ行ってもそうだったが、歴史や運命の流れを肌で感じることは気高い気分をランスキーにもたらした。

問題はいかにして滞在し続けるかだった。

アメリカ市民であるランスキーとテディは書類を作成せずともテルアビブまで来ることができたが、パスポートに押印されていたのは12週間有効の観光ビザだった。

平常時であれば、そのビザを三ヶ月ごとに、そして半永久的に更新し続けることができた。

だがその方法では、ランスキーをアメリカに戻そうという法的な力が万が一働いた場合に何の防御力もなかった。

観光客は三ヶ月ごとに内務省の善意によってビザを更新してもらえるのであり、もしアメリカ政府が彼のパスポートを取り消すことにしたらそれで一巻の終わりだ。

イスラエル市民にならない限りは安心できないと感じたランスキーは、帰還法の要件を満たす必要があった。

イスラエルの帰還法は現代の世界においても特殊な移民法である。

その起源はシオニズム運動の頃にまで遡り、入国に関する法律と言うよりは国家のアイデンティティで、すなわちどのようなユダヤ人でもイスラエル市民となり、シオンに庇護を求めることを許可するものだった。

イスラエルの最初の独立宣言が発せられたとき、デヴィッド・ベン=グリオンはその礎となる帰還法について次のように述べた。

「全てのユダヤ人はユダヤ人と言う事実に基づいてこの土地に暮らす権利を有する。」

一番初めに施行された帰還法は、ユダヤ人の母を持つものをユダヤ人として定義した。

それはマイヤー・ランスキーに当てはまったため、彼が帰還法の適用対象になることは明らかだった。

ところが発令から数年たつ頃には独立国家の実用性から法令の内容が改訂され、1954年には「犯罪歴のある人物、公の安全を脅かす人物」を除外する条項が追加された。

帰還法の第2条であるこの規定こそがイスラエルに永住したいと考えるランスキーの前に立ちはだかった。

犯罪歴があるのは事実であったし、イスラエルにいることが「公の安全」を脅かすと言われても仕方がないだろう。

ただし、帰還法はイスラエルの法律の中でも特殊な法であったため、ランスキー犯罪歴を掘り返すことで決着をつけるべき事柄ではなかった。

彼がイスラエルの市民権を勝ち取るために必要だったのは刑事弁護士よりも憲法の専門家で、ランスキーはヨラム・アルロイという若く将来有望なテルアビブ大学の講師に狙いを定めたのだった。

1970年の晩夏、自身の事務所で初めてマイヤー・ランスキーと握手をした若いヨラム・アルロイはその名前に特に何の覚えもなかった。

相手は小柄で物静かな地味なユダヤ系アメリカ人で、イスラエルに腰を落ち着けたいと考えているものの「FBIと少し問題がある」のだと説明した。

「私を代弁する前に」ランスキーはアルロイの事務所を後にしながら言った。

「私がどのように書かれているか読んでみるといい。」そう言うと、ポケットから1970年5月号の「リーダーズ・ダイジェスト」を取り出した。

「『公の敵ナンバーワンの男』の衝撃的なサクセスストーリー」だった。

記事を何度か読み返すうち、アルロイはこの件を引き受けたい気持ちが固まっていた。

「リーダーズ・ダイジェスト」の記事が描くランスキーの姿はまるでモンスターだったが、執筆した記者や登場する「専門家」達が、今自分の事務所を後にしたばかりの男に実際に会ったり、人となりを見たことがあるとは思えなかったのだ。

次に会った際、アルロイはランスキーに引き受けたいと申し出た。

悪評は帰還法適用の妨げにはならず、マイヤー・ランスキーのイスラエル市民権申請を阻む最も深刻な障害が「リーダーズ・ダイジェスト」の記事なのだとすれば、新米の若き弁護士は負けないという自信があった。

1970年9月14日、マイヤー・ランスキーの連邦検事、E・デヴィッド・ローゼンがアメリカ司法省組織的犯罪・ゆすり部門長ウィリアム・リンチと会うためにワシントンへ向かった。

ローゼンは司法省にある提案をしようと考えていた。

クライアントは現在イスラエルにおり、そこでイスラエル市民権を申請しようと考えていた。

それが通るか否かは、リンチと彼の所属する部門の態度次第であった。

イスラエル当局は当然アメリカ司法省から情報を要求するだろうと思われた。

その際に、現時点でのランスキーの犯罪歴と、「彼が逃亡者ではなく、未解決の訴訟などもない旨の事実申告書」のみが提供されれば、市民権を獲得できる可能性がかなり高かった。

一方で司法省がニュートラルな反応ではなく、例えば「リーダーズ・ダイジェスト」に記された罪を是認したり、似たような容疑についても伝達するような構えを取れば、ランスキーの勝算はあまりなかった。

ローゼンは探りを入れていた。

フラミンゴのスキミング事業の手入れから、ランスキーを起訴するだけの証拠を手に入れたのか否か。

そして言葉の端々にそれが現れないように細心の注意を払いながらも、実質的にマイヤー・ランスキーに関する調査を終わらせるチャンスを与えていた。

ローゼンの指摘するように、彼のクライアントは「心臓病と胃潰瘍を抱えた67歳」だった。

「弁護士同士」の話としてはそれは同情を誘うためのものではなく、その年齢と健康状態の人間をこんな内容で起訴することは、税金を何千ドルを無駄にし、何年もかけた末に途中で中断となる可能性もあることを示していた。

リンチはその日話し合った内容を報告書にまとめた。

「ローゼンはイスラエルにランスキーを住ませることで『彼と決別』するのはどうか、と言いたかった。」

E・デヴィッド・ローゼンは冬が終わる前にその回答をもらった。

1971年2月19日、ドゥガルド・マックミランはマイヤー・ランスキーに召喚状を発行した。

フラミンゴのスキミング事業についてマイアミで大陪審が開かれるという。

イスラエルのランスキーがローゼンを通じて体調不良を申し立てると、別の候補日の連絡がきた。

ランスキーがそれに応じずにいると次はなかった。

1971年の3月24日、ランスキーはマイアミの大陪審の前に出廷しなかったとして、法廷侮辱罪で起訴された。

3月25日、フラミンゴ・ホテルからスキミングを行った陰謀団体の一人として起訴された。

3月26日には、ニクソン大統領の司法長官、ジョン・ミッチェルがこれら二つの起訴状とそれに関する逮捕状を発表し、司法省がマイヤー・ランスキーを裁く覚悟の表れとした。

2ヶ月後、イスラエルのアメリカ大使館からランスキーへテルアビブの弁護士経由で連絡がきた。

国務省によってパスポートが無効化されたため、大使館へ引き渡すようにとの内容だ。

そこではランスキーを即刻アメリカへ戻すための手筈が整えられていた。

アメリカ政府は1950年代のほとんどをマイヤー・ランスキーを強制送還することに費やしたにも関わらず、今では自分から出て行ったランスキーを取り返そうと躍起になっているのだった。

ドゥガルド・マックミランがマイアミで召喚状や起訴状を準備しているころ、マイヤー・ランスキーも手をこまねいていたわけではなかった。

1970年12月7日にイスラエル内務省へ手紙を送り、帰還法に基づく永住権の付与を要求。

その一週間後にはマイヤー自身がしたためた宣誓供述書も送った。

「私は何年も前からイスラエルに関わっており、ユダヤ人に生まれユダヤ人として生きてきた。信仰を変えたこともない。」

マイヤーは淡々と自身について述べつつ、争点となりそうな問題について堂々と語った。

ギャンブル事業から派生した起訴案件―1950年にフロリダで課された罰金、1953年にサラトガで収監されたこと―について認めた上で、厳密には違法であったものの、自分のカジノはどれも「名の知れた政治家や事業家らが常連だった…カジノに投資していた人間がギャンブル事業を理由に告発されたのは公的な取り調べの結果だったが、その対象はキリスト教徒よりもユダヤ教徒であることが多かった」とした。

これはいささか虫のいい主張だった。

1950年にブロワード郡でギャンブル罪で罰金を支払った10名のうち、ランスキーを含む3名だけがユダヤ人だった。

またサラトガでランスキーと共に投獄されたもう一人のギャンブラー、ジェラード・キングは地元のカトリック信者だった。

現在の活動についてマイヤーは、1959年に引退し、それ以降は不動産事業や、オハイオやミシガンでサム・ガーフィールドと投資していた石油事業の配当金のみで生活していると申告。

年間の収入は「およそ6万ドル(税引前)」であるとした。

「 私はフロリダ、ハリウッドのシナイ寺会衆のメンバーであり、余生をイスラエルで過ごしたいと考えている…平和を乱すような犯罪歴はなく、どの国でも平和を脅かすようなことはない」

その後E・デヴィッド・ローゼンは数ヶ月かけてハリウッドやハランデール地域の影響力のあるユダヤ人からランスキーの市民権取得を支持する旨の推薦状を12通近くも取り付けた。

「六日戦争が始まった時、自ら訪問してきてイスラエル緊急ファンドにまとまった金額を寄付してくれた。」そう書いたのはラビのデヴィッド・シャピロだった。

先行きはまあまあ明るく、ホテル暮らしにも疲れてきたランスキー夫妻はテルアビブに家を借りるか買うかすべく探し始めた。

スポーティなBMWを買い、テディは荷物をまとめにフロリダへ戻った。

イスラエルに移住すると決まれば必要となる衣類や雑貨をテディは6つのスーツケースに詰めた。

だが新聞社が大人しくしているわけがなかった。

テルアビブにマイヤー・ランスキーがいることにイスラエルのメディアが気づくのは遅かった。

マイアミ・ヘラルドが彼らの一押しギャングスターがイスラエルにいるのを1970年11月に発見して報じると、イスラエルのメディアはアメリカ暗黒街のドンがテルアビブの街中で毎朝犬を散歩させているという事実を歓迎しなかった。

ことを取りなしたのはハンク・メシックだった。

1965年にマイアミ・ヘラルドの連載を任された以降もメシックは調査を続け、自分の著書、『ランスキー』を1971年初に出版したのだった。

キャッチコピーは「アメリカの犯罪社会の全容と、それをコントロールする驚異の男、マイヤー・ランスキー、別名全国犯罪シンジケートの取締役会長」だった。

本の中でシンジケートが詳しく定義されているわけではなかったし、他の取締役が誰なのか、どのように機能しているのかも知ることはできなかった。

だがメシックが原稿を書き上げつつあるタイミングでランスキーがイスラエルへ飛んだことは、著者の「ランスキー・グループ」が世界的な脅威であるという主張を裏付けるようであった。

「ランスキーが彼の国際的な帝国をイスラエルからもコントロールできるであろうことについて、誰も疑っていない。」エピローグでメシックはそう書き足した。

メシックの本はイスラエルでも広く読まれ、突如としてマイヤー・ランスキーの名前がニュースに登場するようになった。

カメラマンがランスキーとブラザーの朝の散歩をつけ回すようになり、コーヒーを飲んだり買い物をする姿がフィルムに収められた。

ホテルのプールサイドを水着姿で歩く姿さえ撮られていた。

その姿はE・デヴィッド・ローゼンが二ヶ月前にマイアミの大陪審にランスキーが病気で出席できないと訴えた時の様子と比べると、いささか身軽で健康的であった。

追跡者を撒こうとランスキーはダン・テルアビブをチェックアウトし、もう少しプライバシーのある敷地の中に建つダン・アッカーディアへ移動した。

だがテルアビブ北の郊外、海沿いのヘルツリーヤのその高級ホテルにランスキーが現れたことは格好の記事のネタとなってしまう。

ランスキーを困らせたのは写真よりもそれに伴う文章の内容だった。

イスラエルのタブロイド判新聞や雑誌社の多くはマイアミへ記者を送り込み、過去の記事を切り貼りしたり書き直したりさせた。

ダニエル・エイハーンが語ったジョン・バレットと毒入りチキンの話もその過程で猛毒入りの七面鳥の話へと書き換わった。

日刊ハアレツなどはランスキーがダン系列のホテルに宿泊を続けているのはダン・ホテル・グループの株主だからであると堂々と報じた。

イェディオト・アハロノト紙はヨラム・アルロイを通じてにインタビューを申し込んだ。応じてくれれば「同情的な」トーンで記事を書くとオファーしながらも、断られるとどこよりも痛烈な書きぶりで非難した。

1971年6月の頭、メディアの関心は頂点に達していた。

イスラエルのランスキーを訪ねようと旅行先のヨーロッパから向かったベニー・シーゲルバウムがテルアビブ空港の移民警察に足止めされた上で尋問され、待合室で一時間待たされた上に国を出る飛行機に強制的に乗せられたのだった。

イスラエル法務省のスポークスマンは次のように述べた。

「イスラエルが犯罪者のたまり場になることを我々は許さない。」

シーゲルバウムは憤怒のうちに帰国し、今回の訪問の目的はスイスで現金を拾い、ランスキーに届けるだけだったのに、と周囲の人間に愚痴た。

そして以前まで惜しみなくシオニスト運動に協力していたが、それを境に二度とイスラエルに寄付をすることはなかった。

シーゲルバウムがイスラエルのランスキーを訪ねるのが望ましくないと言うならば、イスラエルの永住計画も難航しそうに思えた。

1970年、ヨラム・アルロイが最初にマイヤーに提案したのは、市民権の申請を直ちに行い、最高裁判所によって与えられる控訴権を行使して内務大臣に早期の決断を迫るという作戦だった。

だが、E・デヴィッド・ローゼンは別の考えがあった。

アメリカ司法省との話し合いを経てイスラエルに来た彼はもう少し消極的なアプローチはどうかとアドバイスし、大臣に判断の時間を与えようと考えた。

ランスキーはマイアミの弁護士の考えに従うことにした。

時間と共に、アルロイの作戦の方が賢明だったという可能性が濃厚になってくる。

「来てすぐに市民権を申請していたなら、間違いなく取得できていただろう。」

1971年6月下旬、前年のマイヤーの入国時についてそう話したのはイスラエル司法大臣Y・S・シャピロだった。

12ヶ月前、ランスキーのことを知る者はまだ少なかった。

だが状況はすっかり変わっていた。

メディアの襲来によってイスラエルにおけるランスキーの存在は人々の議論の的となり、政治家は彼の市民権から生まれた争点をめぐって敵味方に分かれた。

マイヤー・ランスキーとヨラム・アルロイは広報上の問題に直面していたが、やがてオフェンスに転じた。

人生で初めて、そして後にも先にも一度だけ、マイヤー・ランスキーが新聞社を名誉棄損で訴えた。

イェディオト・アハロノト紙が掲載した批判的な記事内容を立証してみせよと挑み、さらに初めてのインタビューにも応じた。

ジャーナリスト、ウリ・ダンによって三部構成で行われたインタビューは好評判のマアリーブ紙に掲載された。

マアリーブ紙はスクープの権利を得る代わりに三部作の内容が基本的にランスキー寄りの内容であること、彼が同胞ユダヤ人に訴えかけるための要素になりうることに同意した。

「アメリカでどう思われようが、何を書かれようが構わない。イスラエルでどう思われるかが問題だった」

内務大臣に向けて書いた宣誓供述書と同じように、ランスキーはこれまでユダヤ人として貢献してきた内容を積極的にアピールした。

1930年代にイスラエルのために資金集めに奔走し、親ナチス派の会合を解散させたりなど―ただし、人を窓から放り出せるような力自慢を統率する権限がなぜ、その時にあったのかについては触れなかった。

1948年にはニューヨークの港からアラブ諸国向けの武器が密輸されようとしていたのを「片付けた」ことを誇らしげに語ったが、聞いたものは「片付けた」という響きに不穏なものを感じた。

自らの弁護に行動を起こしたことで、またイェディオト・アハロノト紙を名誉棄棄損で訴えたことで、いくらか世論は落ち着きを取り戻した。

1971年7月末には、ダン・グループに訴えられたハアレツ紙も謝罪し、ランスキーがホテルの裏のオーナーであるという主張を取り下げた。

同じ週にヨーセフ・ブルクは月末前に期限切れとなるランスキーの観光ビザを更新するつもりだとクネセト(イスラエルの立法府)に伝えた。

それでもマイヤー・ランスキーの一件が政府全体の問題となってしまったことを承知していたブルク博士は、首相に相談することにした。

閣僚会議で議題に上げるわけにも行かず、会議解散後にブルクはゴルダ・メイアを呼び止め、ランスキー問題にまつわる新聞記事やクネセトの疑問など、ことの概要を話した。

1971年の夏、ゴルダ・メイアはスエズ運河沿いのエジプト軍の拡大で忙しく、ランスキーについて殆ど知らないようだった。

ブルクがランスキーの東ヨーロッパ出自やユダヤ人ルーツ、そして犯罪歴について話すのをやや心ここにあらずの状態で聞いていた首相は、ブルクが口にした「マフィア」という単語に急に反応したのだった。

「『ブルク博士、マフィアですって?』」

ヨーセフ・ブルクはゴルダ・メイアがそう言ったのを覚えていた。

首相はゾッとした顔になっていた。

「大きな緑色の瞳を見開いて、こう言った。

『ブルク博士、マフィアですって?イスラエルにマフィアは駄目。』」

大きな緑色の瞳を見開いてランスキーを一刀両断したかに見えたゴルダ・メイア。

彼は当時、ワシントンのニクソン政権にイスラエル向けのファントムF‐4ジェット機をもっと供給してくれるよう働きかけている最中だった。

スエズ運河に運び込まれるソビエトの武力に対抗するために必要であるというのが彼女の主張で、あの時の「マフィアは駄目」の決断は交換条件であったという説が後になって浮上したのだった。

マイヤー・ランスキーを差し出す代わりにファントム・ジェット機を。

1948年に全米を資金集めで巡って政治的な立場を固めたゴルダ・メイアが、当時協力した自分に同情してくれることをランスキーは期待していた。

だがアメリカ巡礼で得た経験や知識こそが23年後の今、メイアをランスキーから遠ざけたのだった。

1971年の8月、バディとサンドラ・ランスキーが父を訪ねてきた。

バディは短い距離なら歩くことができたが、車椅子に乗っている時間は徐々に長くなっていた。

ランスキーは楽しげに子供たちにイスラエルを見せて回った。

ここで暮らすようになって一年以上がたち、気分はちょっとした現地人だった。

エルサレムの嘆きの壁でサンドラと写真を撮った。

石畳の道はバディの車椅子で長く移動するには無理があった。

ランスキーは夏のハイシーズン真っ最中のダン・アッカーディアの部屋をいくつかとり、宿泊客でにぎわうプールサイドで過ごしたり、ダイニング・ルームで家族で食事したりした。

周りには似たような家族団体がたくさんいた。

まるで30年前にニュー・ジャージーの海辺で過ごした家族の夏のようだった。

ランスキーは新しい友達にも家族を紹介した。

その一人がヨラム・シェフテルという若い法学生で、その夏、ランスキーのイスラエル市民権取得を支持する請願書を作成していた。

シェフテルはマイヤー・ランスキーと帰還法を取り巻く騒ぎに関心を持ち、自分が彼の味方であることを強く意識していた。

ランスキーやバグジー・シーゲル、ワクシー・ゴードン、ドク・スタチャー、あるいはレプケ・バカルタ―のような有罪判決を受けた殺人犯に至るまで、ユダヤ人のギャングスターが法に背いた歴史があるのは事実だった。

だがシェフテルの考えでは、その法は「白人の、キリスト教徒の国の法であり…キリスト教は人類史上、もっとも反ユダヤ主義の団体」なのであった。

「過去2000年にわたってユダヤ人を迫害、殺害、拷問、差別してきた国の法をユダヤ人が破って何が悪い?」とシェフテルは言った。

1970年代の初めごろ、六日戦争の勝利に勇気づけられてこうした強い意見を持つ若いイスラエル人が多くいた。帰還法に対する彼らの気持ちは戦争の数年前にイスラエルを震撼させたロバート・ソブレン事件に大きく影響されていた。

1963年、ロバート・ソブレンはスパイ容疑で有罪判決を受け、保釈中にアメリカからイスラエルへ逃亡し帰還法のもとに保護されようと試みた。

だが第2条(b)(3)を根拠にイスラエルに拒まれたソブレンは警察に護送されてアメリカに戻された。

航空機の中で彼は昼食のトレイからナイフを隠し、毛布の下で自ら手首を切った。

怪我が発見されるまでに大量に出血したソブレンはロンドンに着陸してすぐに病院に搬送されたが、数日後に死亡した。

シェフテルはソブレンに同情しなかった。

「彼はユダヤ人共産主義者、アンチ・シオニストだった。終身刑を言い渡されそうになって初めてイスラエルを思い出すような。」

それでも、ソブレンはイスラエルが保護するべきだったのだ。

シェフテルは語る。

「イスラエル国はユダヤ人をキリスト教徒から守るために存在すべきだ。その理由がいかなるものでも」

シェフテルはマイヤー・ランスキーがソブレンのような殉教者になりかねないと感じていたという。

イスラエルの国内情勢にアメリカが介入した結果、殺されてしまう。

そういうことなら仲間の学生たちからランスキーを救う署名を集めるのは造作ないことだと思った。

だが、請願書を作成する前にヨラム・シェフテルはマイヤー・ランスキー本人の許可を取ることにした。

ランスキーがヘルツリーヤのダン・アッカーディアに移動したと読んで、ある週末シェフテルは本人に会いに行った。

ランスキーはホテルのロビーでテディやドク・スタチャー、他にも数人の友人たちとコーヒーを飲んでいる所だった。

物おじしないヨラム・シェフテルはランスキーのところに真っすぐ向かって自己紹介し、数分だけ話ができないかと頼み込んだ。

「非常に丁寧に、親切に応じてくれた。」とシェフテルは思い出す。

「非常に申し訳ないのだが、現在はデリケートで奇妙な立場に置かれていて、初対面の人間にあれこれ話すわけにはいかない。だから手紙を書いて、なぜ会いたいのかを説明してくれないか?と言われた。…帰宅してその日のうちに手紙をしたためた。」

シェフテルは手紙の中でランスキーから経済的な援助を受けるつもりはないことをはっきりさせた。

逆に請願書を出すにあたって発生する費用については自分たちで工面する、とも。

シェフテルに会った時、あんなに嬉しい手紙はなかなか受け取ることがないものだとランスキーは話した。

請願にももちろん賛同し、シェフテルはそれから何週間かのうちにヘブライ大学の学生や教授団から数千もの署名を取り付けた。

これはシェフテルとランスキーの固い友情の始まりだった。

シェフテルは金曜夜になるとランスキーを安息日の夕餉に家へと連れて行き、シェフテルの両親とともに宗教や政治などの様々な話をした。

ランスキーはこの若く堂々としたユダヤ人の友人と出会えたことをとても喜び、彼の考えが自分の考えと重なったり、あるいは新たな視点を与えてくれるのを楽しんだ。

ある時キーフォーヴァー委員会についてランスキーとシェフテルが話し合ったことがある。

委員会は少数民族の事業家によって築き上げられたギャンブルと言う一大産業をアメリカが盗むためのキリスト教徒たちの陰謀だということで二人の意見が一致した。

「ワスプたちには耐えがたかったんだよ。」とランスキーはシェフテルに話した。

「ユダヤ人やイタリア人の路上育ちのガキがベガスなんかで大金を稼げるという事実が。だから追い出しにかかった。そして目的を達成した。」と。

シェフテルはランスキーとの距離が縮まるとともに、友人をイスラエルの政治プロセスの機微にもどうにか引き込もうとした。

新聞記事や訴訟もいいが、裏で少し動いてみてはどうか?例えば全国宗教党、すなわち内務大臣ブルクと関連のある組織や慈善団体などに寄付をするなど。

マイヤー・ランスキーは頭を横に振った。

「窓ではなく、玄関から入りたい。」

齢70、イスラエルの地でマイヤー・ランスキーはついに金では買えないものを見つけたのだった。

1971年の9月末、ヨーセフ・ブルク博士は結論を出した。

証拠を十分吟味した結果、内務大臣はマイヤー・ランスキーを犯罪歴を持ち、公の安全を脅かす危険性のある人物と断定。

よってイスラエル市民権の申請は却下され、観光ビザもこれ以上は更新されない、と。

ヨラム・アルロイに残された武器は一つ、イスラエル最高裁での審問しかなかった。

いずれはこうなるであろうと彼は予期していた。

して最高裁において証拠が提示された時、新聞や書籍に書かれているクライアントの経歴と比べてずいぶん大人しい印象を与えるであろうことも確信していた。

ただしその前にマイヤー・ランスキーに聞いておきたいことがアルロイにはいくつかあった。

ランスキーがアメリカの組織的犯罪の帝王であるなどということはあり得ないという第一印象は変わっていなかったが、だからと言って聖人君子でもないことは明らかだった。

アルロイは彼が過去のことを洗いざらい話してくれていないという予感があり、その予感は的中していた。

ランスキーが弁護士に話した内容では、1960年にフィデル・カストロがリヴィエラ・ホテルを差し押さえたときに1,800万ドルもの損失を被ったあと、カジノやギャンブル事業からはきれいさっぱり足を洗い、残った金はサム・ガーフィールドの石油ベンチャーにつぎ込んだのだということだった。

1960年代は実質的に「引退」していたのだと。

その話は全くの嘘ではなかったが、ランスキーらしく、全くの真実でもなかった。

ラスベガスでのスキミング収入について触れていなかったからだ。

実は経験豊富な刑事弁護士ほど、クライアントの過去について何から何まで知りたいとは考えていない。

勝訴に必要な事実関係は確実に抑えておかなければならないが、その他の暗いディテールについては知らない方がいいと考えていることが多い。

E・デヴィッド・ローゼンは言葉を慎重に選びながらこう言う。

「知る必要のあることのみを知る方が理想的である。」

そうはいっても、ヨラム・アルロイは分からない点が多すぎるのに不安を覚えていた。

イスラエルに永住したいと考えているランスキーの生涯の過程がこの裁判で審問されるのであり、アルロイは最高裁に入廷する前にできる限りの準備をしておきたかった。

手続きに入る前に、若き憲法講師はランスキーに質問に正しく答えるという約束を取り付けた。

いかなる内容についても偽っていることが分かった場合には、弁護しないという条件も付けて。

その後の数ヶ月で、アルロイは約束の内容を大いに果たしてもらった。思いつく限りの質問をランスキーにぶつけ、1972年晩春にイスラエル最高裁が審理を開始しようとする頃にはクライアントの犯罪性について正確に答えられる自信がついていた。

麻薬や売春のゆすり事業はランスキーが手を出したことのなさそうな分野だ。

彼には何か潔癖なところがあり、それらの商売を相性が悪いことはアルロイにも容易に想像できた。

また個人的に暴力に訴えることもなさそうだったが、若い頃はその限りではなかったかもしれない。

そして他人が暴力をふるうことについては目をつぶりそうだというのが、アルロイの分析だった。

他のギャングスター同士でもめているときにマイヤー・ランスキーが仲裁に呼ばれるのもうなずけた。

彼は頭脳明晰ではなったが、賢明だった。

そして、ビジネスにおいてパートナーが彼に自分の資金を任せるのも納得だ。

一方で、全体を見たときにランスキーが社会に貢献してきたかというと、ヨラム・アルロイはそうは言えなかった。

ランスキーは非常に暴力的で悪評高い人物の仕事の手助けを進んでしてきたのだから。

二人が深夜まで最高裁審問の準備をしていると、ヨラム・アルロイはすっかりガードを下げたマイヤー・ランスキーを見ることが増えた。

年を取った彼はもう強いふりをする余裕もなく、アルロイは百戦錬磨のタフな男の弱さを垣間見ることができた、

アルロイは振り返った。

「彼はまだ自分のことをローワー・イースト・サイドの貧しいユダヤ人の少年だと思っている節があった。」

自尊心が見えることもあった。

サンスキーが自身のキャリアを振り返るとき、自分がその誕生を手助けしたカジノやホテルに特別誇りを感じているようだった。

機能性について実用面から、妙に詳細に説明するのだった。

お気に入りはリヴィエラとそのキッチンの装備。

そしてアルロイは、マイヤー・ランスキーがいいレストランで食べる高級なステーキと言った快楽主義的な楽しみをその清教徒的ともいえる暮らしのアクセントにしていることを知った。

ヨラム・アルロイは、総合的に見てランスキーという人物が好きだと判断した。

出会った人間には心から関心を傾け、悩んでいれば真摯に聞いてくれた。

ランスキーには誠実な部分もあるというのがアルロイの感想で、例えばイスラエルの力になりたいと思って贈る寄付金が賄賂として受け取られてはならないと感じていた。

ヨラム・アルロイはどうしても、肝心なことを訊きたかった。

マイヤー・ランスキーの総資産額はどれ程なのか?その質問に対するランスキーの答えは信憑性があるように思えた。

今日、アルロイはその額について話そうとはしない。

「貧しくはなかった。」と彼は言う。

「だが本当のことを言ったら、あまりにも皆の空想からかけ離れすぎていて、信じてもらえないだろう。」

ハンク・メシックの3億?あるいは、もう少し控えめな「リーダーズ・ダイジェスト」の1億?どちらも、とヨラム・アルロイは言う。

「全く馬鹿げている。」

1971年~1972年の冬を一緒に過ごした二人は友情で結ばれ、ランスキーはもう少し心を開くようになった。

1950年代、上院議員だった若い頃のジョン・F・ケネディがマサチューセッツからハバナへ来たことがあった。

ケネディが非常に好色であることは周知の事実だった、とマイヤーは眉をしかめながら打ち明けた。

公職に就く者とは思えない無鉄砲さで女を追いかけ回していたと言う。

JFKをヒーローと崇めていたヨラム・アルロイはこれを聞いてショックを受けた。

今回ばかりはランスキーが嘘をついてるに違いないと思ったが、これを根拠に弁護をやめるわけにもいかなかった。

1972年3月22日、イスラエルの最高裁判事は高等法院としてエルサレムでマイヤー・ランスキー対イスラエル国の訴訟を審理しに集まった。

通常、上訴を審理する判事は三名だが、重要性を考慮してイスラエルの主席判事、シモン・アグラナトがランスキーの事例は五名によって審理されるべきと判断し、自らが議長を務めた。

ヨラム・アルロイは英国委任統治領時代に遡る過程に基づいて、内務大臣がマイヤー・ランスキーの公民権をはく奪すべき正当な理由を提示できなければその決断を無効とする仮命令の形で提訴していた。

厳密には上訴ではなく、マイヤー・ランスキーは人生で初めて原告側となった。

イスラエル国は州検事のガブリエル・バッハが代理人を務めた。

バッハは鋭い目つきのどこか鳥を思わせる男で、英国で司法修習生過程を終了した後に1961年の有名なアドルフ・アイヒマン裁判で検察官を務めたことで世間に名前が知れていた。

州検事であるバッハは国が関わる全ての訴訟の責任者であり、アングロ=アメリカン風に言えば法務長官のような立場だった。

マイヤー・ランスキー相手に内務大臣を弁護するこの訴訟ではヨーセフ・ブルクと協力して戦略を考えていた。

ランスキーのイスラエル市民権取得の件はどちらに転んでも裁判に持ち込まれるであろうこと、州検事がその弁護にあたると想定していたブルクとバッハは証拠を弁護する者がそれを収集して分析したものと同一人物であるべきだと考えた。

法務大臣の賛成を得てガブリエル・バッハは1971年の夏にワシントンへ派遣された。

バッハはアメリカで熱烈に歓迎された。

リチャード・ニクソンの検事総長、ジョン・ミッチェルと数時間話をし、ミッチェルはイスラエルが動いてくれたことを嬉しく思っているとバッハに告げた。

アメリカとしては他国内の問題に口を出している印象を与えたくないためにランスキーの一件で外交上のコンタクトを取ることや圧力をかけることを避けていたという。

こうしてバッハがワシントンへ来てくれた今、検事総長はアメリカ司法省が組織的犯罪の重要人物であるマイヤー・ランスキーを拘引してアメリカへ連れ戻したいと考えていることを堂々と伝えることができた。

ガブリエル・バッハは次の二週間をワシントンの司法省内で過ごした。

ジョン・ミッチェルの命により勝訴に導くための資料を必要なだけ閲覧、入手することが許可されており、1950年代に移民帰化局がマイヤー・ランスキーの帰化権をはく奪するために集めた資料や、1960年代初頭の違法盗聴で得られた情報もバッハの手元に集められた。

後者はイスラエル・アメリカの法廷ともに証拠として認められないものだったが、内務大臣の検討の余地はあると思った。

バッハはキーフォーヴァー委員会の前でマイヤー・ランスキーが証言した際のトランスクリプトを集め、組織的犯罪を題材としたペーパーバックを何冊か入手した。

1971年にバッハが持ち帰った本や書類はスーツケース二個分になったが、現在はイスラエル最高裁判事となったバッハに聞くと、その時ワシントンで遭遇した最も説得力のある証拠資料は紙に書かれていないものだったという。

それはさほど重要性のあるものではなく、バッハはイスラエルに持ち帰りたいと考えたものの、あまりに粗いコピーだったので断念した。

ニューヨーク裁判所の判決だったためバッハはニューヨーク市警にもう少しマシなコピーをもらえないか要請してはどうかと提案した。

その何気ない提案への反応はバッハを驚かせた。

そのようなリクエストは司法省の慣習に反しているという。

地域警察や地方検事の事務所に関しては、そこの人員は基本的に地元の選挙過程に縛られ、それゆえ質が損なわれているという考えが主流だった。

個人の能力や誠実さがどうであれ、信頼するべきではないとされていたのだ。

「地域警察や地方検事にに頼ることはない。」バッハはそう告げられたのだった。

バッハは衝撃を受けた。

もし自国がそうであったら州検事である自分の仕事にどんな影響があるかと想像してみた。

バッハは言う。

「私たちの国イスラエルでは、どこかに買収された警官や疑惑をかけられる検事がいたとしても、州検事として彼らを信頼しないという概念はない。」

ガブリエル・バッハは、1940年代にウォルター・クラーク保安官の車両がマイヤー・ランスキーの違法カジノ売り上げをブロワード郡の銀行へと運んだ証拠を再び眺めた。

それはバッハが司法修習生として、そして弁護士として基礎に据えてきた原則を覆すものだった。

「彼らを調査するはずの警官や地方検事を自分たちで選んだということだ。」

バッハは帰還法を意識しつつワシントンへ向かった。

「イスラエル国は、1948年にここに住んでいた60万人のユダヤ人のためだけではなく、世界中のユダヤ人の帰る場所と場所となるべく建国された。」

だが法執行機関同士が互いを信用できないという状況は、より憂慮すべき公民権の危機に思われた。

ワシントンから戻るバッハは、マイヤー・ランスキーを偉大な民主主義国家の司法過程汚染した不穏な存在として認識するようになっていた。

「このような人間を匿う目的で我々は建国したのではない、と強く感じた。」

マイヤー・ランスキーを取り巻く事柄がイスラエルの高等法院で議論された際、ランスキー弁護に反論するバッハの態度は一部から批判された。

記者によっては個人的な戦いと取り違えているように見えたという。

だが、ガブリエル・バッハは今も当時の自分を正しかったと考える。

「我が国に同じ末路を辿らせてはならじという思いが、私をいくらか強引にさせたことは事実だ。」

マイヤー・ランスキーとイスラエルの裁判はエルサレムのロシア地区、旧オットマン法廷宮殿の歴史的なセッティングで行われた。

ヒノキの大木や緑青色のドーム屋根が立ち並ぶ埃っぽい広場に、濃い色のスーツにきちんとネクタイを締めたマイヤー・ランスキーと弁護士たちが毎朝8:30になると入ってきた。

その場にいたマスコミの思惑とは裏腹に、仮命令のプロトコルに個人証言は含まれなかった。

マイヤー・ランスキーも内務大臣も判事の前に立つことはなく、弁護士同士の闘いだった。それでもガブリエル・バッハがワシントンで蓄えた熱意と、クライアントの公民権を守ろうと燃えるヨラム・アルロイのぶつかり合いは十分にドラマチックだった。

バッハはアルロイが争いの焦点とするであろう、マイヤー・ランスキーの比較的軽い犯罪歴について反論する準備ができていた。

それはランスキーの無実を証明するものではない、と地方検事は論じた。

それどころか、アメリカの組織的犯罪の性質として実行犯と首謀者は切り離されているのだから、彼らが捕まることも告発されることもめったにない。

捕まったとしても、法廷で有罪判決が下りることもない。

よって重罪を犯した者ほど有罪判決が少なく、マイヤー・ランスキーの犯罪性の証明がないことこそ、彼の有罪を裏付けているのだと論じた。

ヨラム・アルロイはこの策略に難なく対応した。

それはハンク・メシックを始めとするジャーナリストたちの常套手段、すなわちマイヤー・ランスキーに関する確固たるデータがないことが彼の狡猾さを表しているという主張と同レベルの者だった。

その理論は、マサダ遺跡を発掘する中で、そこに住んでいた人々がワイヤレスを使っていたという結論に達した世間知らずの考古学専攻学生の話と同じだとアルロイは斬り捨てた。

教授はその学生の尋ねたのだった。

「証拠は?」

学生は胸を張って答えた。

「ワイヤーが発見されなかったのです。」

このジョークにはイスラエル高等法院判事の間で笑いが巻き起こった。

だがキーフォーヴァー委員会の話になると、ランスキーが証言中に修正第5条に依存していたことをガブリエル・バッハに指摘されたアルロイは言葉に詰まった。

1950年と1951年、キーフォーヴァーとルドルフ・ハレーに質問されたランスキーはラッキー・ルチアーノやフランク・コステロらと知り合いであることを認めたが、彼らとの関係を具体的に尋ねられると、有罪と判断される原因となりかねないので応じなかったとバッハは主張。

この回答は、とバッハは論じた。

ランスキー本人による罪の告白と解釈できる、と。

主席判事のシモン・アグラナトがそこで指摘した。

ランスキーは全てのアメリカ市民に与えられた憲法上の権利を行使したに過ぎない、と。

バッハはその指摘を受け入れた。

確かにそれは法廷においては判断材料とはなり得なかったが、内務大臣は判事ではない。

彼は複雑でつかみどころのない人間の犯罪性を評価しようと試みる官僚なのであり、そのような困難な試みにはあらゆる判断材料を駆使すべきだと主張した。

マイヤー・ランスキーはキーフォーヴァー委員会によって公的な場で汚名を晴らす機会を与えられたにも関わらず、有罪と断じられることを恐れてその機会を辞退した。

たとえ相手がランスキーでなく街中の人間だったとしても内務大臣は同じ結論を出しただろう、と。

ランスキーはこうしたやり取りに、アメリカから来ていたE・デヴィッド・ローゼンの隣で熱心に耳を傾けていた。

二人は身を乗り出すようにして目の前に座った通訳者の手元の法律用箋に書き込まれていく訳文を覗き込んでいた。

二人のアメリカ人のすぐ後ろに座っていたのはデヴィッド・ランダウというエルサレム・ポスト紙の若い記者だった。

ランダウは約束の地に庇護を求める年老いたユダヤ人の闘いを夢中で追いかけてきた。

ランダウはランスキーの様子に感心していた。

午前中の審尋の休憩時間に弁護士や記者たちがヒノキの木陰で話し込んでいる中、ランスキーは煙草に火をつけた。

かなり追い詰められた状況に立たされているわりに落ち着いていることにランダウは驚いた。

ランスキーの低くぶれない声も印象深かった。そして、その声を荒げることは決してなかった。

ランダウは言う。

「一生、周囲の人間をその声に従えて来たのだろうという印象を受けました。

そして彼が何を言っているのかを聞き取るために、周囲はいつも静まり返っていたのだろう、とも。」

ランスキーはランダウや他の記者たちとも気取らずフランクに会話した。

その中には毎朝スポーツカーで派手に登場する若いUPI通信社の男がいた。

ランスキーはその車を褒めた。

「君の若さと私の金があれば、なんだってできるな。」

ブラックユーモアだな、とデヴィッド・ランダウは思った。

ただ、これまで裁判所で傍聴してきた限りではマイヤー・ランスキーは逃げ切れるかもしれないという気もしていた。

五名の立派な判事達はそれぞれイスラエルの政治のスペクトラムの異なる側面を代表しており、ひょっとすると保守派がユダヤ人として権利を支持し、リベラル派が伝聞的な証拠を否定するような形で判事たちの思惑の違いがランスキーにとって都合のいい方向にまとまる可能性もあった。

彼らはイスラエルの司法システムが国に従順だと思われることを望んでおらず、ましてやマイヤー・ランスキーを取り返したいと思っているアメリカの言いなりだと思われるのは尚避けたかった。

五日間の審理を経て、裁判は判事たちが判定を下すべく閉廷した。判決が下りるまでの数ヶ月の間、州検事のガブリエル・バッハは自分が散々リサーチを重ねてきたランスキーと言う男を目の当たりにした感想について考えた。

1960年代の初め頃、バッハは法廷の反対側に座るアドルフ・アイヒマンを同じように興味深く二年間観察していた。

彼もまたランスキーと同じように腐敗と悪の象徴として世界に捉えられていた。

バッハはランスキーの顔に悪者らしき特徴を読み取ることはできず、アイヒマンの時も同様だった。

「バスでランスキーを見かけたとしても、まさかそんな人物だと思うことはなかっただろう。」とバッハはそう話す。

だがアイヒマンは見た目通りの男ではなかった。

イスラエル高等法院に座る70歳のマイヤー・ランスキーの礼儀正しさもまた、1920年代にローワー・イースト・サイドでちんぴらまがいの暴力をふるってきた経歴や、ラッキー・ルチアーノのパートナーであり親友であった事実を反証するには及ばなかった。

人々の想像する悪とはドラマチックで分かりやすいものだったが、現実の悪の顔は意外にも地味で、その奥行きを推し量ることは困難なのであったのだ。

1972年の夏、マイヤー・ランスキー夫妻はイスラエルで丸二年を迎えていた。

すでに観光客ではなく。ホテル暮らしも卒業していた。

テルアビブでの住所はビイライ通り4番、アメリカ大使も住む長い住宅地で、ヘブライ商業組合新聞「ダヴァル」を創刊した「イスラエルの労働運動の精神的先導者」であるベルル・カッツネルソン(1887年-1944年)にちなんで名づけられた通りであった。

ビイライ通りの一端は大使などが住む小綺麗な地区で、反対側はやや荒れており、ランスキーたちの住むアパートメントはこちらの方、足つきのコンクリート製の箱のような構造の建物だった。

似たような集合住宅がテルアビブの郊外に何千も建っており、それぞれには8世帯ほどが住んでいた。

彼らは建物の足の隙間に車を駐車し、シンドラー製のドア無しエレベーターから自宅のドアまで電灯が消えぬうちに急いで移動するのだった。

ビイライ通り4番の住人はあまり互いと交友しなかった。

扉には覗き穴やチェーンがついており、ニューヨークのアパートメントさながらの警戒心を示していたが、フレームにはメズーザー、すなわちトーラーの紙が入った小さな金属製の円筒が取り付けられており、グロドノと同じようにユダヤ人の住処であることが分かるようになっていた。

マイヤー・ランスキーは朝夕にブラザーをビイライ通り沿いに散歩させた。

イスラエル人の友人や、近所に更に質素な居を構えるドク・スタチャーとも頻繁に会った。

そして彼はダン・ホテルで出会った、若く魅力的な女性と逢瀬を繰り返していた。

彼女の勤務先のダン・ホテルの従業員達には周知の事実だった。

1971年当時、ランスキーが裏で投資していたことを疑われた当ホテルの創立者兼オーナー、イェクシェル・フェーデルマンにとっては彼は常連の一人に過ぎなかった。

一方でテディ・ランスキーはビイライ通りの雰囲気に少し幻滅していた。

裁判の最中に体調を崩したテディは、ホテル生活の方が賑わいがあって好きなのであった。

新しい住まいではすべきこともなく、夜になれば本を読んでさっさと寝るくらいしかすることがなかったからだ。

テディはテルアビブの北東に位置するラマト・ガンの開発地域でランスキーが買った小さなアパートメントに情熱を注ぐようになった。

カーテンや家具などのディテールを考える彼女だったが、イスラエルでテディ・ランスキーに会ったことのある人間は彼女がマイアミにいたときの方が幸せだったという印象を受けるのだった。

1972年の9月11日、春に長時間を法廷で共に過ごした記者や弁護士や原告たちが半年ぶりにエルサレムの旧法廷宮殿の高い天井の下に集まった。

マイヤー・ランスキー対イスラエル国の判決がついに出るのだ。

主席判事、アグラナトが自ら判決を言い渡した。

珍しいことに、判決には五名の判事全員が同意し、さらにアグラナト判事が3時間近くかけて読み上げた83ページにも及ぶ最終判決の主張内容にも全員が同意するという、異例の事態だった。

主席判事は最初に1970年7月27日のマイヤー・ランスキーのイスラエル入国からの経過について時系列で述べ、内務省とランスキーのやり取りについて詳細に説明しつつ、その弁護士のやり取りも説明した。

このステップが重要であったのは、どのユダヤ人にもイスラエルに保護される権利があり、それが否定される時は状況の詳細な調査と法律の丁寧な読み合わせの末でなければならないからだ、とアグラナトは言う。

主席判事はそれからマイヤー・ランスキーの犯罪歴を検討した。

ヨラム・アルロイの主張にあるように、基本的にはランスキーの前科はどれもそれ自体がイスラエルを脅かす危険性のあるものではない、という意見に同意し、アルロイが弁護士としてクライアントのために取りうる弁護を全て果たしたことについては名指しで称賛した。

その上で、とアグラナトは続けた。

ガブリエル・バッハの言葉は自分及び他の判事たちに非常に説得力のあるもので、紙に書かれた記録が全てではないという結論に達した、とした。

五名のイスラエル人判事はキーフォーヴァー委員会の成果を評価しており、他にもアメリカでこれまでに組織的犯罪を分析しようと行われてきた試みを真摯な挑戦と捉えていた。

よってキーフォーヴァーによるマイヤー・ランスキーの評価にも信憑性があると感じており、それらは法廷で有効な証拠とは言えないにせよ、ヨセフ・ブルクがそれらを含む二次的なソースに基づいてマイヤー・ランスキーの帰還法による市民権付与を却下したことは正しくないとは言えない、と結論付けた。

アグラナト判事は宣言した。

「ある人物の犯罪歴と直接関連していないにせよ、実在する犯罪歴に加えて公の安全を脅かす危険性を意味するさまざまな事実や証拠を大臣が判断材料としたことは正しい。」

これが判決のキモだった。

ヨラム・アルロイや法学生のシェフテル、記者のランダウを含むランスキーのたくさんのイスラエル人支持者たちは、マイヤーにまつわる憶測や噂話のようなものは公民権を否定する効力はないはずだと論じてきた。

特にデヴィッド・ランダウはある時州検事バッハが芝居がかった手つきで犯罪もののペーパーバックの山に手を置いた動作を軽蔑に満ちた態度で見ていた。

それでも高等法院は帰還法第2条(b)(3)は内務大臣に法的な記録以上のものを見ることを要求するとし、大臣が判事ではなく、内務省が司法機関でない以上、むしろ法によった判断を下すことは不適切であるとした。

それゆえ、もっと柔軟に自然的正義を基準としなければならず、原告の言い分をしかと聞いた上で「責任や常識ある人間が価値あると見なすであろう根拠に基づいて」の判決が正しいのだとした。

これらを理由に主席判事は内務大臣のとった行動が法的に正当化できるとした。

内務省の人間とマイヤー・ランスキーの弁護士、および本人のやりとりを見れば、ランスキーに自分の言い分を述べるチャンスがいくらもあったことは明らかだ。

また、人によっては「申立人のマイヤー・ランスキーはアメリカ内で組織的犯罪に加担していた」という大臣の主張に異論を唱えるかもしれないが、判事の考えではこの主張は「誠意を持って」証拠を熟考して出された結論であり、「不合理な結論とは言えない」ものだった。

判事たちは、マイヤー・ランスキーの犯罪歴の事実関係がどうであれ、イスラエルの公の安全を脅かす可能性の点についても意見が一致した。

帰還法によって内務大臣はコミュニティ全体への責任を負わされており、ブルク博士はこれを厳しめに解釈することにしたらしい。

「アメリカの現実である、組織的犯罪と言う醜い現実」がイスラエルに侵食してくるリスクは一切取らないという考えであった。

これも議論の余地のある決断だったが、前年のベン・シーゲルバウムの訪問未遂などを鑑みると判事たちはその慎重さを理不尽なものと言うことはできなかった。

総合すると、十分に調査が行われ、良心に基づいて出された行政の決断を高等法院が阻害する理由がなかった。

大臣は国の決まりを守って行動したのだった。

アグラナト主席判事が1972年9月11日に発表したこうした考えは、マイヤー・ランスキーを否定するものと言うよりはヨーセフ・ブルクを肯定するものであった。

ブルク博士に対するランスキーの仮命令の内容からは、五名の判事が別の結論を出すことの困難さがうかがえた。

ランスキーが選んだ最後の闘いの地は選択ミスだった。

同じ五名の判事たちが、例えばランスキーが前年にイェディオト・アハロノト紙を名誉棄損で訴えた際の判決を下したとすれば、ランスキーの側に味方したという可能性も十分に考えられる。

ランスキーに対する伝聞的な証拠が法廷では有効ではないとしたであろうからだ。

がウリエル・バッハの持参したペーパーバックの山は一笑に付され、マイヤー・ランスキーが勝訴していたならば―内務大臣もおそらくは帰還法の犯罪者に関する条項がランスキーに当てはまらないと判断しただろう。

実はこの戦略はマイヤーとアルロイ、E・デヴィッド・ローゼンの間で前年に話題に上がっていたが、却下となっていた。

ランスキーとローゼンは名誉棄損の件を追及することに乗り気でなく、イェディオト・アハロノト紙相手の起訴を取り下げていた。

だが結果的にマイヤー・ランスキーの経歴よりもブルク博士の判断に判決を下す裁判を選んだことにより、ブルク博士の勝利がマイヤー・ランスキーの完敗を意味する状況へと自らを追い込んでしまったのだった。

判定が出た後、ランスキーとアルロイは悔しい気持ちで反省会を開いた。

イスラエルに着いた瞬間に市民権を申請すべきだったのか?

名誉棄損の訴訟を進めるべきだったのか?

仮命令が間違いだったのか?

「まあ、」とマイヤー・ランスキーは言った。

「答えは出てるな。」