マイヤー・ランスキーPart8

マイヤー・ランスキーPart8

逃避行

ユダヤ人が生きるには厳しい世界だ

ランスキーは落胆していた。

彼ががアメリカ大使館へ引き渡していなかった’無効のアメリカパスポートはもはやアメリカへしかランスキーを連れていくことができなかった。

そこでは間違いなくFBIが待ち受けていることだろう。

最高裁の判決の後、ブルク博士は内務省がランスキーに通行権を発行し、彼を受け入れる国ならどこへでも通行できることになっていた。

だが、この数ヶ月のパブリシティの後に一体どこの国がランスキーを受け入れるというのだろうか。

1972年の夏、若いマイヤー・ランスキー2世がタコマのノース・27番ストリートのガレージ上のロフトで遊んでいる際にリールを発見した。

最初は映画のリールかと思われたが、それらは音源のテープであることが判明した。内容は電話の会話で、エドナとその母のものが大半だった。

エドナによると、ポールの説明では盗聴用のテープ・レコーダーを購入し、自宅の電話に仕込み、約6年間に渡って家族を盗聴してきたということだった。

6年前と言えばランスキーがフロリダから出てきた時期だった。

ポールは毎朝、6時に家を出るときに新しいテープをセットし、古いものを通勤の車の中で聴いていたという。

FBIが家や電話を盗聴していたかもしれない時期にポールがそのようなことをしていたのは奇妙なことである。

だがそれ以上にエドナを不穏な気持ちにさせたのは、毎晩帰宅したポールが明るい声で今日の夕飯は何かなどと尋ねてきていたその裏でエドナが母に涙ながらに結婚生活の不安を訴えていたことを知っていた事実だった。

エドナ・ランスキーはもう一緒には暮らせないと決め、別居では足りずにランスキーの名前を捨てることにした。

もはや彼女にとってその苗字は恥や心痛と結びついており、1970年にマイヤー・ランスキー2世が通学中に知らない男に接近されたことで危険さも運んでくるような気がしていた。

エドナはその名前に汚染されているような気持ちになっていた。

メイソン・メソディストという所属協会の名前が気に入っていたエドナは苗字をメイソンに変え、この機にあまり気に入っていなかったエドナと言う名前ももう少し優しい響きのものに変えることにした。

マラナ・メイソンがエドナ・ランスキーの新しい名前となり、子供たちもメイソン姓となった。

マイラは名前を変えなかったが、兄は公式捺印証書によってブライアン・メイソンとなった。

マイヤー・ランスキー2世はいなくなったのだった。

ポール・ランスキー一家の崩壊は父にとって大きなプライドの一つの崩壊でもあった。

タコマで祖父として過ごした思い出は、プレッシャーや複雑さが人生を定義していたマイヤーにとってシンプルな喜びや満足感を得られた日々だった。

たとえ生活が歪んだカオスに支配されていても、この居場所だけはいつも達成感とプライドを満たしてくれたのだった。

ランスキーはイスラエル国に対しても同じような思いを抱くようになっていた。

新しくできたイスラエル人の友人、ユダヤ人であることから何かポジティブな新しいものが生まれるという予感。

だが1972年の9月にマイヤーの誇りは二つとも彼を見捨てたのだった。

1972年の10月にはマイヤー・ランスキーはイスラエル永住を断念しなければならないことを受け入れつつあった。

イスラエル人の友人の一人、ヨーセフ・「ヨスケー」・シェイナーは、ランスキーを小さな自家用機で近くの国へ逃がすという計画を練っていたが、その過程で渡航文書の偽造、アイデンティティの隠匿やなりすましなどが通用する国についてまるで無知であることに驚いた。

ヨスケーシェイナーはデヴィッド・ベン=グリオン政権時代に保安課長を務め、その後政府のアンダーカバーの活動を続けていた。

ラテン・アメリカにナチス狩りを出入りさせたり、ウガンダのエンテベに小軍隊を潜入させることに成功した世界的に有名な情報機関から退職したばかりの彼はランスキーに唯一残された道についてアドバイスすることのできる最良の人物だった。

ヨスケーはランスキーの苦境に大いに同情していた。

二人の男は人生の大半を人から何を隠して生きてきたということもあり共通項も多く、自分に嘘をつかず大事な相手には胸襟を開いて接しつつ、世界を欺く嘘をつき通す難しさを知っていた。

「彼が私に嘘をついたことはなかったことは確信している。」

シェイナーはランスキーについてそう言う。

「私に何かを言いたくない時は黙り込んで答えないということがあったが、口を開いた時は真実を語ってくれていると分かっていた。」

このイエズス会的なルールに沿って付き合っていたヨスケーは、ランスキーのコーヒー友達の常連になっていった。

ランスキーやドク・スタチャーと共に朝食を摂り、アメリカ人の友人のアドバイザー的な立場を取るようになっていったのだ。

寄付すべき団体を下調べし、ランスキーはそれに従って地元の聾学生へ三ヶ月おきに2,000ドルを寄付したり、ドク・スタチャーと共に軍病院にテレビを20台寄付したりもした。

手続きはランスキーがテルアビブのレウミ銀行に開設した口座からシェイナーが出金して行った。

ランスキーはこれらの寄付を匿名で行うことにこだわった。

イスラエル市民権を買おうとしているように見られたくなかったランスキーはヨスケーにこう語っていた。

賄賂には特に抵抗はないが、元々自分に権利があるはずのものにびた一文も出したくない、イスラエル市民権はユダヤ人である自分の権利なのだ、と。

1972年9月、最高裁で敗訴してから考えが柔軟になったマイヤー・ランスキーは逃亡先を求めて世界地図をヨスケー・シェイナーと共に探した。

シェイナーの提案した中東の国へ自家用機で飛ぶという案にはランスキーは乗り気ではなかった。

ドク・スタチャーの友人のムシュキと言う男には別の案があった。

ムシュキはテルアビブにいるイスラエル人のパラグアイ名誉領事と知り合いだった。

彼には農業労働者に一定数のビザを毎年発行する権限があり、50,000ドルと引き換えにランスキーと家族をパラグアイに農業労働者ビザで送ろうと提案してきた。

ヨスケーはこの計画に反対した。

自分のプランなら5,000ドルしかかからず、そもそもナチス戦犯を保護していることで知られるパラグアイにユダヤ人の友人を送り込むのは得策と思えなかった。

「そこにはナチスが住んでいることも彼は知らなかった。パラグアイ自体を知らなかった。何も知らなかった」

数日後、ランスキーはシェイナーにパラグアイに行くことにしたと宣言した。

ムシュキがすでに領事に話を通していると話すランスキーに、シェイナーは何か隠し事があるように感じた。

ドク・スタチャーの無責任そうなコーヒー友達経由で確保された農業労働者ビザ以外にも何かあてがあるのだろう、と。

イスラエルにいられなくなったことについて二ヶ月間、受け入れられずに腐っていたランスキーはここにきて急にきびきびと動き始めた。

二日後にはヨスケー・シェイナーはチューリッヒで友人をパラグアイへ飛ばす手筈を整えていた。

プランはこうだ。

テディとブラザーはテルアビブに置いたままランスキーは先に出発し、テディは残務処理や引っ越し作業を済ませてからヨーロッパ旅行へとBMWで向かい連絡を待つ。

後日談によれば彼女はランスキーがどこに行くのか全く見当がつかなかったが、どこであっても半年ほどたつ頃には合流するつもりでいた。

ランスキーはスーツケース二個に自分の衣類を詰め、ヨスケーに託した。

本人は小さな持ち込みカバンのみを持つ予定だった。

ヨスケーはスーツケースをチューリッヒへ持っていきホテルにチェックインし、スイスからリオ・デ・ジャネイロとブエノス・アイレス経由でパラグアイに向かうファースト・クラスの航空券を自分とマイヤーの二人分購入した。

内務大臣は自由に国を出ていいと約束したものの、ランスキーとヨスケーはきっとFBIが空港を見張っているに違いないと思っていた。

ランスキーが動き出したことをアメリカが聞きつければ、世界中のどこへ行っても予約航空券や米大使館のアタッシェを用いてつけてくるだろう。

だがその時間もないほど前触れなくチューリッヒのような大きな国際空港へ高跳びし、そこからヨスケーの手配した航空券で乗り継げば、逃げ切れるのではないかと思えた。

1972年の11月5日日曜日、ヨスケー・シェイナーはチューリッヒ空港の国際線乗り継ぎエリアでテルアビブからのエル・アル便到着を待っていた。

すでにスーツケースはチェックインして搭乗券を発行していたが、天候不良によりエル・アル便がジュネーヴに着陸するというアナウンスが流れていた。

幸運にも天気が好転し、チューリッヒに到着した航空機からマイヤーが他の乗客と一緒にターミナルへ入ってくるとヨスケーは友人の姿を見つけるなりすぐに歩み寄った。

そしてリオ行きスイスエアー便、その後パン・アメリカンでブエノス・アイレスへと接続するフライトの待合所と連れて行った。

二時間後に離陸予定の便だったので、テルアビブから到着した乗客の名簿を警察が悠長に確認していれば気づかれずに発てる可能性があった。

ランスキーはテルアビブを出る際に30分ほど拘留された。

何の予告もなく現れたランスキーに空港の警察は混乱し、質問をいくつかしてから電話をどこかへかけていたというが、その後間もなく解放されたという。

チューリッヒに向かったという情報を彼らがどこかへ伝達しているのかどうか、知る術はなかった。

南米行きの航空機に搭乗するまで一時間を切ったところでその答えが分かった。

スイス警察が待合所に現れ、一人一人の乗客の身分証明を確認し始めた。

「ランスキーさん?」

ランスキーは身元をごまかそうとせず、警察は彼がスイスに入国しようとしているのではないと分かるやヨスケーと共にリオ行きのフライトへと送り出してくれた。

だがパラグアイまで探知されずにたどり着くという望みはここで断たれた。

ここから先はFBIかインターポール(国際刑事警察)が追跡してくることになるだろう。

だがヨスケーとランスキーが早朝のリオに到着すると、ブラジルの警察がスイスから何かを知らされているという様子はなかった。

二人は静かにアルゼンチン行きのパン・アメリカン航空便に乗り継ぎ、その数時間後にブエノス・アイレスに着陸すると、最終目的地への一便だけを残して空港から乗り継ぎの仮ビザを持って空港から堂々と出てくることができた。

ヨスケーの計画は成功したかに見えた。

ランスキーは理容室を見つけ、お祝いに髭剃りをすることにした。

実際に起きていたことはコミュニケーションの行き違いだった。

半年前、最高裁でランスキー裁判が始まった頃、司法省で組織的犯罪を担当していたヘンリー・E・ピーターセン検事はFBIにマイヤーのイスラエル脱出を警戒するようメモを送っていた。

ピーターセンはFBIの「海外代表」―つまり捜査局のアタッシェ―と、イスラエルから直行便で行くことのできる国際空港を持つ各国の国境管理局との連携を密にすることを強く勧めた。

ピーターセンはまたこう助言した。

ランスキーを空港の国際線エリアにとどめることが重要である、と。

ひとたびその国の司法管轄下に入ってしまえば、拘束することはできなくなるかもしれないからだった。

テルアビブからチューリッヒまではFBIはマイヤーの足取りを掴んでいたが、オーバーナイト便とタイムゾーンの切り替わりを挟んだことで見失ってしまったのだった。

チューリッヒからテレックスで届いていた二人の旅程を誰かがきちんと確認できる前にヨスケーとランスキーは無事にリオに到着し、ブエノス・アイレスまで辿り着いたのだった。

もし1972年の11月6日月曜日に二人がブエノス・アイレスの人混みの中へ荷物と共にタクシーで逃げていたとしたら、完全に追っ手を撒くことができたかもしれない。

そしてマイヤー・ランスキーは南米のパンパで新しい名前と共に生きられた可能性があった。

ランスキーとヨスケーがそのことに気づいたのはパラグアイのアスンシオン行きの便に搭乗するために空港に戻った時だった。

先ほどまで静かだった建物には警察がうじゃうじゃしていた。

「警察があっちこち走り回っていた。」ヨスケーは思い出す。

「これは何かがおかしいと思った」

チューリッヒからの情報が遅れつつも到着したのだった。

二人はあっという間に捕まり、持ち物を調べられ、空港の移民監房に入れられた。

「ここから出ることはできません、そう告げられた」

ランスキーとヨスケーはアルゼンチンに入国する権利を持たなかったため、国際線乗り継ぎエリアから出ることもできなかった。

ヨスケはアルゼンチン警察に対して、ランスキーと彼はもう空港から一度出ており、乗り継ぎエリアにいることは一向に構わないと伝えた。

だがパラグアイ行きの便に乗せられながらも暗雲が垂れ込めていた。

ムシュキの知り合いである名誉領事は50,000ドルと引き換えに自身がパラグアイで待っていることを約束しており、ブラニフ航空974便がパラグアイに着陸すると、ランスキーとヨスケーは舗装路の先にその人物が待っているのを認めた。

「よし、いるようだ。」

ヨスケーはマイヤーに言った。

だが次の瞬間、ヨスケーには二人のゲルマンらしき短髪の男が威圧的に航空機に向かってくるのが見えた。

その二人はファースト・クラスのキャビンへと入ってきた。

「降りることはできません。」

パラグアイ人の彼らはランスキーに向かって言った。

ヨスケーがその理由を尋ねると、彼らはイスラエルに行く直前にランスキーが薬物所持で告発された一件を挙げた。

その件では無罪となったことを伝えても何の反応もなく、誰が入国できるか否かについては内務大臣が幅広い裁量を持つのだと。

マイヤー・ランスキーにはどこかで聞いたことのあるような説明だった。

二人の係員と共に航空機に乗ってきたアメリカ人が、少し同情するようにランスキーとヨスケーに外で散歩ならできる、と伝えた。

「彼は誰だ?」とヨスケーがパラグアイ人の一人に尋ねると、「大使館の人間だ」という答えが返ってきた。

「何の用だ?何しにきた?」

ヨスケーはアメリカ人の男に攻撃的な態度に出た。

「パラグアイが門前払いしてくるのは分かるが、なんであんたがいる?」と。

アメリカ人は答えず、挑発にも乗らなかった。

ヨスケーにはおそらく地元FBIの者である大使館要員がなぜここにいるのか、彼らに何の働きかけもしてこないのかが分からなかった。

それどころか懐柔的な態度でさえあった。

逮捕状や拘置などの単語も出ず、飛行機にランスキー達が乗ったままでいることに異論がないようだった。

そしてランスキーとヨスケーは唐突に状況を理解した。

ブラニフ航空974便は南米から北へ向かい、ボリビア、ペルー、パナマなどを経由しながら最終目的地であるマイアミに向かう便なのであった。

FBIがすべきはただ飛行機から降ろさずにしておくことだけだった。

チューリッヒやリオを含むマイヤー・ランスキーの36時間の南米逃避行がのちに新聞に掲載されるようになると、その書かれ方はさまよえるユダヤ人があちこちのバナナ共和国の扉を虚しく叩く姿を連想させるものだったが、最後まで隣にいたヨスケー・シェイナーによれば、逃亡者ランスキーはブエノス・アイレスで搭乗した航空機から降りることは一度もなかった。

アスンシオンで観念したランスキーはブラニフ974便がラパスやリマ、パナマ・シティに続けざまに着陸する際もずっと椅子に腰かけたままだった。

その様子は落胆し、敗北し、身体的にもどうにも具合が悪そうだった。

ヨスケーは騒ぎが始まったタイミング、自由の夢が危うくなりかけたブエノス・アイレスの監房で友人がニトログリセリン錠を舌下に素早く入れたのに気づいていた。

そして静まり返ったままパラグアイから北へ向かう空の旅の中で、ヨスケーにはランスキーが本当に具合が悪そうにしているように思えた。

顔色は真っ青で、呼吸も荒い。

心臓発作でも起こしている様子のランスキーは再び錠剤を舌下に入れた。

リマに着陸すると、アメリカ人機長がヨスケーのもとへやってきた。

無線でFBIから指示を受けているという。

アメリカ司法省がマイアミまでのランスキーの航空券代を負担する内容の逮捕状を発行したが、アスンシオンまでの航空券しか持っていないもう一人の乗客はどうすべきかは機長判断だった。

マイアミまでの航空券代を支払うか、ここで降りるかの二択であるとヨスケーは告げられた。

ヨスケーは抗議した。

友人は明らかに具合が悪く、助けが必要だった。

最終的にヨスケーは目的地の一つ手前のパナマ・シティで降りることに同意したが、条件としてアメリカに到着したランスキーを迎える医師を手配することを要求した。

リマからパナマへ向かう機内で二人は別れを惜しんだ。

あと少しで逃げ切れたかもしれないのだった。

イスラエル最高裁の一件後もそうだったが、惜敗からはあらゆる反省点が浮かび上がってきた。

よりによってアメリカ行きの便を取るなんて、とヨスケーを責めてもおかしくはなかったが、友人を非難している場面ではなかった。

アンデスの上空を北へ向かうランスキーの表情はどこか安堵しているようにヨスケーには見えたという。

もう不安材料はなく、今後どうなるかも大体想像することができた。

それよりもヨスケーの一番の心配はランスキーが生きてマイアミにたどり着けるかどうかということだった。

呼吸がどんどん苦し気になり、声が弱くなってきたランスキーもその不安を共有しているかに見えた。

ランスキーは自分にもしものことがあった場合に連絡すべきスイスの銀行の名前と、そこの担当者の名前をヨスケーに伝えた。

すでにヨスケーには代理権を託しており、イスラエルに残してきた残務を片付けられるようにしてあった。

テディとバディが受け取るべき額をきちんと受け取れるように、口座残高についてもマイヤーはヨスケーに伝えたのだった。

金額を聴くとヨスケーは驚愕した。

「100万もなかった。」

のちにヨスケーはそう思い出す。

「銀行口座の詳細も全て把握していたが、間違いなかった。

スイスフランで金額を伝えられた。」

ヨスケーも3億の話は聞いたことがあった。

もはやそれはイスラエルでランスキーについて記事が書かれる際の枕詞になっていた。

弁護士のアルロイ同様、シェイナーは噂に出てくる何百万ドルもの額と現実のマイヤーの収入源がかけ離れているように感じたが、そのことについて突っ込んだ質問をしたことはなかった。

だが今ランスキー自らが数字を口にしていた。

後から当時を振り返るとヨスケーはランスキーが全てを打ち明けたのではなかったのかもしれないと思うことがある。

だが1972年11月7日の未明にマイヤー・ランスキーが自分の貯蓄額について嘘をついていたとしたら、不自然なタイミングでそうしていたことになる。

マイアミに生きて辿り着けるかもわからず、家族に確実に遺産を残したいと考えていたランスキーはヨスケーに銀行口座の情報を自分から差し出してきた。

残高は普通の人なら誰もが羨む額だった―ヨスケーは「私にとっては大金だ」と思ったと振り返っている—が、100万ドルもなかったと言う。

ヨスケーはパナマ・シティで友人に別れを告げた。

ランスキーは旅のために準備してきた2,000ドルの現金をどうか受け取ってほしいとヨスケーに渡した。

その後ブラニフ航空974はメキシコ湾を渡り、夜明け頃にマイアミに到着した。

1972年の11月7日、朝の6時を数分回ったところだった。FBIエージェントのラルフ・ヒルとケン・ウィテカーが航空機のファースト・クラス・キャビンに入り、うつらうつらしながら席にぐったりと座るマイヤー・ランスキーに逮捕を告げた。

ランスキーはもはや疲れ果てたように頷くことしかできなかった。

イスラエルへ向けてマイアミを発ってから2年と3か月、13日が経過していた。テルアビブからスイスと南米を通過した旅は13,407マイルもの移動距離だ。

さまよえるユダヤ人はついに戻ってきたのだ。

マイヤー・ランスキーのイスラエルからの帰還は「ゴッドファーザー2」の終盤にも背筋が冷たくなるようなシーンとして描写されている。

物語の決着を構成するいくつかの死がクライマックスを成す場面だが、そこではくたびれ果てたハイマン・ロスが徒労に終わった南米の旅から警官やカメラマンたちのごった返すマイアミ空港へと降り立つ。

するときちんとした身なりの男がその人混みの中から歩み出し、懐に手を入れたかと思うとまるでカメラマンたちにその図を納めろと言うかのようにジャック・ルビー風に銃を取り出し、至近距離でロスを射殺する。アメリカの最も暗い記憶と悪夢を喚起させる力のあるシーンだ。

現実はもう少し地味であった。

1972年の11月7日にランスキーの乗る車の後ろをカメラマンの車が朝のラッシュの中を空港からFBI本部までついていった。

そしてそこでイスラエルにいた期間に発された告発状が正式となった。

ヨスケー・が手配を求めた医者は待機しておらず、代わりに弁護士のE・デヴィッド・ローゼンがランスキーの胃に何か入れようとサンドイッチ屋へ急ぎ、パンと牛乳を持ってきた。

新聞記事によればランスキーは受け入れてくれる国に100万ドルもの大金を積んだということだったので、FBIは張り切って重そうな赤い手荷物バッグを調べた。

だが中に現金はなく、免税店の煙草が入っているだけだった。

その日のうちに保釈金が25万ドルで設定され、プロの保釈保証業者がランスキーの代理でそれを支払った。

そしてランスキーは法廷からビスケーンを見下ろすコーズウェイ41番ストリートのマウント・シナイ病院へと直行した。

そこで医師たちは彼の心臓にモニターを取り付けた。

三日後にテディ・ランスキーがマイアミに到着した。

夫婦はお互いに納得した上で行先をテディに告げすにテルアビブで別れており、それは無事逃げおおせた場合にテディが何も知らない方が安全だからであった。

機が熟したら必ず電話する、とランスキーは約束して出発した。

結果的にテディは世界と同じように夫の旅の詳細を知ることとなった。

ブエノス・アイレスで拘留され、パラグアイで飛行機から降りることを拒否されたニュースはイスラエルでも一面で報道された。

テディはランスキーがマウント・シナイ病院に入院したことを知ると、ニューヨーク経由でマイアミへ向かう一番便を手配した。

ニューヨークからフロリダへ向かう機内で、テデはその便がマイアミの北に20マイルのフォート・ローダーデールに一度着陸することを知った。

テディはそこで静かに飛行機を降り、マイアミ・ビーチまでの残りの距離をタクシーで30分移動するという選択肢を検討してみた。

ニューヨークではテディが飛行機から降りると航空会社の社員が記者やカメラマンたちから守ってくれたのだが、マイアミで同じようにしてもらえるだろうか。

問題は貨物と共に飛行機の下部に収納されていたブラザーだった。

客席に連れてくることは許されなかったため、テディが降りればブラザーはマイアミ空港の手荷物引き渡しエリアでいつまでも飼い主を求めて鳴き続けることになるだろう。

それは耐えられないと思ったテディはブラザーのために降機を断念し、マイアミで待ち受ける試練を覚悟して椅子に腰かけたままでいた。

1972年の11月10日、金曜日、テディを待ち伏せしていたカメラや記者の数は三日前の夫の到着時よりもはるかに多かった。

彼らはフラッシュやマイクを高く掲げながらテディの周りを取り囲み、迎えに来ていた彼女の息子のリチャード・シュワルツはできる母にまとわりつく人間たちをできる限り追い払おうとした。

だが真っ赤な口紅とマニキュアを塗ったテディは好戦的な気分だった。

「あっちへ行って!あっちへ行ってったら…私が何をしたというの?なぜ嫌がらせをするの?」

テディはWCKT‐TVのレポーター、バーニス・ノートンと言い合いになった。

「ランスキーさん」とノートンは呼びかけた。

「70歳で矍鑠としてると聞いていましたが、そう見えませんね!」

「あなたの顔もひどいわね。90歳に見える。」とテディは返した。

「なんですって!」ノートンは叫んだ。

テディは女性レポーターの顔に唾を吐きかけ立ち去った。

ブラザーと手荷物を回収するとテディは真っすぐマウント・シナイ病院へと直行。

再会したランスキーはすっかり弱り、二日前から酸素吸入を施されていた。

心臓の検査結果で飛行機に乗っている最中に心臓発作の一種を起こしていたことが分かっていた。

入院中は比較的順調に回復し、11月29日に退院手続きでちょうど会計をしているとき、再び発汗と眩暈に襲われた。

そして胸の激痛はニトログリセリン3錠をもってしても収まらず、結局入院が二週間延長されたのだった。

ベッドで療養しながらランスキーは自由への逃避行が失敗した理由を顧みる時間がたっぷりあった。

ヨスケーは無事にイスラエルへ戻れたのだろうか。

そこから始まった手紙のやり取りは電話でのやり取りやシェイナー家のアメリカへの旅行にも発展し、正真正銘の遠距離友情へと変わっていったのだった。

毎年11月7日、「我々の歴史的なフライト」とランスキーが呼んだ日の記念日には欠かさず二人は電話で思い出話をし、その際にドクの友人、ムシュキに宜しく伝えてくれと毎回言うのだった。

農業労働者としてランスキーをパラグアイに連れて行くというムシュキの計画は盛大な失敗に終わったわけだったが、ヨスケーにこう言った。

「彼の幸運を願っていると伝えてくれ。今でも彼は善良なハートの持ち主だと思っている。」

ほのぼのとした回想は、手下の失敗に裏切られた冷血なマフィアの長のそれとは思えなかった。

だがテルアビブからマイアミまでのランスキーの奇妙な旅の全てが、彼にまつわる噂が架空のものであることを物語っている。

3億ドルを自由に使えるボスならば、定期便を乗り継ぐなどと言うまどろっこしいやり方では逃亡しなかっただろう。

ランスキーは稀有な発想で世界的なコネ―ハンク・メシックの言うところの「国際シンジケート」―をフル活用して逃げ切ることはなかった。

それどころか、マイアミのFBIは一連の出来事に首をかしげていた。

ナンバーワンのターゲットが自ら戻ってきたのだから。

大悪党

1970年、ワシントンの司法省を訪れたE・デヴィッド・ローゼンは、アメリカにはランスキーの調査を終わらせる選択肢もあることを匂わせたが、検察官達はその正反対を望んでいた。

1972年6月17日以降、リチャード・ニクソン政権の司法省はウォーターゲート事件への関与でもっぱら注目を浴びていたものの、それまでは組織的犯罪について効果的に取り締まりを進めているものと評価されていた。

検事総長のジョン・ミッチェルは二年で大都市の組織的犯罪ストライク・フォースを二倍にまで増員していた。

「ミッチェルがいれば安心だった。」

そう振り返るのはミッチェルの検事総長補佐、犯罪部門責任者のウィル・R・ウィルソンだ。

ウィルソンは痩せ型の情熱的な男で、警察回りのキャリアも長かった。

ダラスの地方検事、テキサスの検事総長を務めた後にテキサス最高裁で6年経験を積んだウィルソンは司法省に保管されたランスキーに関する資料を研究しており、そこから浮かび上がってきた彼の経済的な操作術にすっかり夢中になっていた。

ウィルソンは思い出す。「随分時間をかけて、全体図を分析しようとした。見る限りではランスキーは色々な方面に手を出していた。」

ランスキーはウィルソンから見ても優先順位の高いターゲットだった。

そこでマイヤー・ランスキーを標的とした特別調査、「プロジェクト・フィナンシエ」を立ち上げることにした。

1971年の1月にこの調査は税部門に所属する精力的な若い検事、R・J・キャンベルへと任される。

キャンベルはアップグレードを提案し、1971年初に全国17都市で活動していたストライク・フォースに加え、2月に発足したストライク・フォース18が一人の個人を対象とした初めてのフォースとなった。

「ボビー・ケネディのホッファ隊のようなものだった」とキャンベルは言う。

「ドゥグ・マックミランはマイアミで色々な調査を一度に実施していたので、我々はランスキーに集中せよということだった。…ナンバーワンとされる男を抑えることができなければ、組織的犯罪プログラムも価値がないということになる、と。」

イスラエルの州検事。ガブリエル・バッハがワシントンを訪れたことでキャンベルの状況は大きく動いた。

キャンベルとバッハは10日間かけてFBIのランスキー・ファイルを入念に調べた。

アメリカでは法廷で証拠として使えないような資料―例えばダニエル・エイハーンの証言や、最近の盗聴内容など―も、バッハのファイルに入っていく様子に満足感を覚えたという。

イスラエル市民権を却下する材料を集約し、アメリカへ送還させたことはストライク・フォース18の最初の大きな功績だった。

だが本や記事に記してあるようなことの後ろにランスキーが本当にいると法廷で証明するのははるかに困難なタスクだった。

キャンベルはリサーチを初めてすぐにウィルソンから電話がかかってきたことを記憶している。

検事総長補佐はハンク・メシックの著書を読んだところだった。

「ここに全部書いてある」と若い弁護士は興奮気味に報告してきた。

キャンベルは本を読んでみたが、そこにあるのはメロドラマと根拠のない類推ばかりだった。

告発には確固たる証拠と直接の証言が必要だった。

すでに内国歳入庁はフラミンゴのスキミング事業とランスキーとの関係を追及していた。

ドゥガルド・マックミランはそこから派生した法廷侮辱罪、すなわち1971年3月にフラミンゴの調査で大陪審へ召喚されたランスキーがイスラエルから帰国することを拒否した一件の責任者だった。

キャンベルも自分なりの告発案件を組み立てなければならなかった。

1971年の夏のある日、自宅でテレビをつけたキャンベルはその答えを見つけた。

画面の中ではワイズガイから密告者へと転身したニュー・イングランド出身の肥満体の男、ヴィンセント・「ファット・ヴィニー」・テレサがマイヤー・ランスキーとの関係について話していた。

テレサが法廷で証言したことによってボストン地域で20人ものギャング員が起訴されていたが、マイヤー・ランスキーとの関係を話し始めたことによって公共の電波にまでその姿が映し出されたのだった。

テレサは1960年代半ば、ロンドンにあるジョージ・ラフトのコロニー・クラブへギャンブラーの「ジャンケット」を送り込んでいたという。

そしてその収益をランスキーに渡していたというのだ。

テレサはこの話をキャンベル相手にも繰り返していた。

二度のジャンケットが完了するとマイアミにいるランスキーの元へ行き、10万ドル弱を手渡したとの話だ。

キャンベルはランスキーの所有していたジミー・アロのコロニー・クラブ・シンジケートのわずかな株数については把握していなかったものの、税申告書は暗唱できるほど入念に見ていた。

その中にはテレサが言うような収入については書かれていなかった。

ストライク・フォース18は自分たちだけの案件―脱税を見つけたのだった。

法廷侮辱罪、フラミンゴのスキム事業、そしてヴィニー・テレサのジャンケット収入の無申告。

1972年11月にアメリカに戻ったマイヤー・ランスキーを待っていたのはこれら三つの起訴状だった。

法廷侮辱罪では罰金や懲役を、内国歳入庁が調査していたフラミンゴの「隠れ収入」では三年の懲役を、そして脱税もあったとなればもう五年の懲役を課せられる可能性があった。

マウント・シナイ病院で療養する70歳のマイヤー・ランスキーは、残りの人生全てを獄中で過ごすことすら考えられた。

マイアミにランスキーが戻ったことでメディアはすっかり盛り上がっていた。

病院から退院する時も、コリンズ・アベニューの賃貸アパートメントに入居する際も、医師に会いに行ったり、健康状態が戻るまでの短い法廷審問の間も、どこへ行くにもマイヤーの周りにはカメラマンと記者がまとわりついていた。

ゴッドファーザーとゴッドファーザー

ランスキーは常にトップニュースだった。

公の場に姿を現すたびに夕方のニュースに30分の映像が流れ、マイクやカメラがあまりに分厚い壁をマイヤーの周りに作ったときは保安官たちがそれをかき分けて道を作るのだ。

小柄な初老男性の左右にがっしりとした保安官が付き添う構図はドラマチックで、ニュース映像にうってつけだった。

その頃、10ヶ月前に公開された「ゴッドファーザー」をアメリカ中の人々が劇場で観賞していた。

マリオ・プーゾの名作フィクション映画は「ジョーズ」が鮫を有名にしたようにマフィアの知名度を上げたのだった。

小説家のプーゾは映画の公開時、自作は現実との繋がりはさほどないとして、いくらか誇らしげにこう語った。

「本物のギャングスターにはお目にかかったことがない。」と。

それでも「ゴッドファーザー」はアメリカ人にとってはこの上なくリアルな物語だった。

ベトナムやウォーターゲートの陰に隠れて、何か自国内で腐敗が起きているという感情が国民中に渦巻いていた。

1950年代初め、比較的平和だったキーフォーヴァーやマッカーシーの時代にも不安な国民感情があったとすれば、ダラスでの悲劇をきっかけに国は完全にトラウマに陥っていた。

1950年代は共産主義が目の敵とされていたが今は立場が逆転し、元将官や右翼、反動派が糸を引いているとされていた。

実際に1960年代後半や1970年代初めにアメリカに溢れかえった陰謀論の多くは現実の状況説明と言うよりは社会の不安と悲観主義を反映したものだった。

完璧な演技と指揮で完成された「ゴッドファーザー」と「ゴッドファーザー2」は人間らしさと残忍さの配合の絶妙さで人々の想像をとらえた。

血塗られておぞましくも栄光と憂愁に満ちた二つのドラマはポップ・カルチャーの傑作となった。

重厚で陰鬱なゴッドファーザーの登場は、神経症の社会におけるヒーローとしてのカウボーイにすっかり置き換わるものだった。

気にくわないことがあれば腕を上げ、ドン!と銃声と共に全てを吹き飛ばしてしまうような。

現実社会では脅威でしかないようなそんな存在が、作り話の世界では夢のような逃避手段となった。

観賞後も頭に残るのは寓話の要素だった。

ハリウッドのベッドに血を垂れ流す馬の生首、キーフォーヴァー委員会風の審問の後に浴槽で切られた手首。

観衆が一番楽しんでいたのはフィクションの部分で、そうしたシネマのスパイスが国民の想像する実態を侵食していった。

マイヤー・ランスキーはハイマン・ロスそのものなのか?

マーロン・ブランドはフランク・コステロ?

お堅い新聞社がゴッドファーザーを組織的犯罪の記事の中で比較対象として用いたことで混乱はますます深まっていった。

メディアが熱心にマイヤーを追いかけ回す中でAP通信やや客観的な立場を取り、「暗黒街の財界の天才とされている」(1973年1月5日)、「暗黒街の財界の魔法使いとされている」(1973年1月19日)等と慎重な書き方をしていたが、どの新聞もテレビ局もマイヤー・ランスキーが組織化された地下世界の肩書を持っているものとしていた。

マイアミ・ヘラルド紙などはとりわけ堂々と、1973年2月25日の新聞でマイヤーに「ギャングランド財務会長」の称号を冠して報道した。

1973年2月末にマイアミでアメリカ地方裁判所が招集された際、マイヤー・ランスキーに関して何の知識も持たない陪審を12名集めるのは困難だった。

訴訟一覧の最上部にはランスキーに対する告発の一件目が記してあった。

それによるとランスキーは2年前のイスラエルにいた時に召喚された大陪審に現れず、法廷侮辱罪に問われていた。

陪審員候補のエドワード・J・ホール(フォート・ローダーデール)はマイヤー・ランスキーの名前をどこかで聞いたことがあるような気がするとコメントした。

「マイアミ市の市長ではなかったか?」

その時までデヴィッド・ローゼンの隣で鼈甲ぶちの眼鏡をかけて浮かない顔をして座っていたマイヤーはそれをジョークと思い、法廷の他の人間と一緒にドッと笑ったのだった。

その後の審問でランスキーの主張の根幹となったのは、イスラエル人の担当医―テルアビブの総合診療医のドヴ・ペレド医師―が渡航を許していれば、喜んで証言台に立ちにアメリカに行っただろうというものだった。

のみならず、ランスキーは大陪審の召喚状が届く直前の1971年の2月末にアメリカの税申告を整理しに一度渡米するつもりでいたが、それも彼の潰瘍と心臓の状態を心配したペレド医師に止められたという。

だがマイアミのストライク・フォース長、ドゥガルド・マックミランは前年にテルアビブでペレド医師をインタビューしており、この主張に冷笑するような口調で陪審に向かって言った。

「ペレド医師に自らの体調が悪いと申告したのはランスキー氏であり、ペレド医師はそれに従って(渡航不能の)手紙を書いた。これが誠実な医師と言えるでしょうか?」

法廷でも相変わらずアグレッシブなマックミランはランスキーとイスラエル人の担当医が共謀していたと言う証拠を持っていなかったものの、2日半に渡る主張と質問がやがて彼の味方をした。

陪審は4時間かけてマイヤー・ランスキーに有罪と断じた。

三ヶ月に判決を言い渡した連邦判事ジェームズ・ローレンス・キングは、ランスキーの病歴を考慮してミズーリ、スプリングフィールドの連邦刑務所医療センターで服役してはどうかと勧めた。

白シャツに暗い色のネクタイとズボン、シングルジャケット姿で判決を受けたランスキーは謝罪のような言葉を口にした。

法廷を侮辱する気はなかった

キング判事の考えは変わらなかった。マイヤー・ランスキーは一年と一ヶ月の懲役を言い渡された。

落胆を呼ぶ敗北だった。

デヴィッド・ローゼンはすぐに再審申し立ての準備をしたが、敗北は敗北だ。

アメリカに戻って数ヶ月でマイヤー・ランスキーは三件の告発のうちの一つ目で敗訴してしまったのだった。

勝利に沸く司法省は残る二つをなるべく早く進めたいと考えていた。

「テディは1973年の3月にヨスケーにぼやいた。

「また新聞に載っちゃうわ。」

ランスキーは体調が優れなかった。

息切れがひどく、1ブロックも歩くと心臓が締め付けられた。

検査のためにマウント・シナイに戻り、その結果も芳しくなかった。

心臓の血管が脆くなっており、専門医はバイパス手術を勧めた。

だがその前に禁煙しなければならないと言う。

毎日吸う3~5パックのパーラメントを辞めなければ意味がない、と。

それを機に父はきれいさっぱり煙草をやめた、とバディ・ランスキーは言う。

「これで最後の一パックだ。」と宣言し、その通り二度と吸うことはなかった。

しばらくすると父は煙草の害―匂いや、汚れや、健康被害など―について説くようになり、長男の癇に障ることもしばしばだった。

一日五箱の中毒をどうやったらやめられるかって?トリプルバイパス手術さ

マイヤーは1973年3月中旬にマイアミ・ビーチの聖フランシス病院に入院し、三時間を麻酔下で過ごした。

手術医が調べたところ動脈の一つは完全に塞がれており、二本目も85%詰まっていたが、三本目を大腿から取った血管を使ってバイパス手術することに成功した。

術後、回復には一年ほどかかるかもしれないとランスキーは告げられた。

ランスキーは療養期間が終わるまで法廷に立たなくて済むことを望んでいた。

デヴィッド・ローゼンは何度か法廷に赴き、次の裁判の日程延期を要請していた。

次にランスキーを待つのは密告者ヴィニー・テレサによる、ロンドンのコロニー・クラブのジャンケット収入の一部を支払っていたという主張に基づくストライク・フォース18から生じた脱税起訴だった。

だがR・J・キャンベルはいかなる遅延にも反対した。

司法省はバージニアでヴィニー・テレサを連邦証言者保護プログラムの元に保護しており、ヴィニーとその家族の生活費を払うと共に身の回りを24時間体制で警護することに。

キャンベルはランスキーの入院を告発を遅らせ、無効化するための作戦ではないかと疑っていた。

幸い聖フランシスの手術医達が、通常であれば廃棄するような壊死したランスキーの心臓の組織の一部を保管し、分析のために研究所に回していた。

手術が行われたことはどうやら事実らしく、ジョゼフ・イートン判事はランスキーを急いで法廷に立たせようとする起訴内容に断固とした態度で向き合った。

出廷を逃れるための理由は色々聞いてきたが、心臓手術というリスクを犯してまで逃れようとした者はそれまでい。

政府の鑑定医も同じ考えだった。

裁判所の任命した専門医であるエドワード・セント・メアリー医師は二月にランスキーを診た時は法廷に立てる健康状態だと宣言したものの、現在の彼が自分の患者であったら出廷を勧めることはできないという判断を下した。

ランスキーは「平衡感覚がおかしい。」そう証言した。

また、「記憶が途切れ途切れになってきた。」とも話していた。

セント・メアリー医師には数ヶ月前に診たランスキーよりもずいぶん年を取った男が目の前にいると感じていた。

「弱々しい印象になっていた。」そう彼は話す。

「物忘れも酷く、覚えていない事柄も多かった。」

マイアミのマーシー病院の心臓学長でもあった医師はその物忘れが演技でないと判断し、また小さな血栓や記憶障害はマランスキーが受けたような外科手術の後には珍しくなかった。

実はランスキーがセント・メアリー医師の元に初めて送られた時点では本人は法廷に立てると話していた。

それが今は体調が優れないと訴えているのであれば、本音で話しているのであろうと医師には思えた。

「政府にはこの人物を審理にかける権利がある。」

両者の言い分をどちらも理解できる、というようにイートン判事は言った。

「だが我々は彼を殺したいわけではない。」

判事は術後3ヶ月に当たる1973年7月に裁判を延期し、マイヤー・ランスキーには通常の半分にあたる一日3~4時間のみ出廷させるという条件で妥協した。

具合が悪ければ休憩を要求する権利も与え、すぐそばに病院の個室仕立てにした部屋にベッドや酸素吸入器具を設置し、看護師を常駐させることにした

陪審員の選任は1973年7月18日に始まった。

前回の反省を生かすべく、E・デヴィッド・ローゼンは別の戦略をとった。

被告のことを聞いたことがあるか否を陪審員候補に尋ねていき、ノーと答えた者を除外していったのだ。

この数ヶ月の騒ぎの中でランスキーの名前を聞いたことがないという南フロリダの住人は嘘をついているか、頭が少し足りないかのどちらかだと考えたためだった。

陪審員候補たちの反応は、アメリカの大衆の考えるランスキー像を知る上で大いに参考になった。

「正直に言えば、ランスキー氏の名はシンジケートとセットだと思っている。」そう答えたのはフレデリック・E・ハフナーだった。

「マイヤー・ランスキーだって?」

マイアミの靴磨きの少年、ヒゼキヤ・マッガウィアンは呆れたように言った。

「世界で一番の大悪党だって聞いたよ。」

デヴィッド・ローゼンはハフナーとマッガウィアンの二人を承認した。

他にはブロワード郡の判事の妻、マイアミの銀行員、フロリダ・ハリウッドの元軍人などが陪審員パネルに選ばれた。

その全員がマイヤー・ランスキーを「ゆすりと関係している」と認識していた。

選任に洩れたある女性は言った。

「心臓が良くないっていうのは知ってるわ。だけどウォーターゲートの記事ばかり読んでいて、ランスキーまでたどり着いていないの。」

陪審員たちはショーを観ているかのように楽しんだ。

ヴィニー・テレサは巨体の42歳の男で、二重顎が盛大に垂れ下がり、その上に偽の顎ひげと口ひげを変装の意味でつけていた。

ひげは黒々として、テレサの地毛である灰色の髪ともみあげに似ても似つかなった。

テレサは自身がギャングの暗殺隊に狙われていると主張し、身を守るために変装しているのだった。

テレサのボディガード役として保安官が特別に法廷に配置され、ドラマさながらの情景だった。

ヴィンセント・「ファット・ヴィニー」・テレサはジョゼフ・バラキと同じ種類の密告者で、犯罪者としてのキャリアよりも警察や政治家で形成された委員会への証言で成功を納めた男だった。

バラキと同じように捕まる危険性を察知するや彼は共犯証言に切り替え、ゴーストライターによるセンセーショナルな伝記が出版されていた。

テレサによると彼はピラニアを二匹鉢に買っており、高利貸しビジネスのキャッシュフロー改善に役立てていた。

返済が遅い者は手をその鉢に突っ込まされるというわけだ。

ファット・ヴィニーの主だった犯罪コネクションはニュー・イングランドに集中していた。

そこで彼は1960年代にロンドンのコロニー・クラブへギャンブラーの団体を送り込んでいたという。

ロンドンで取られた証言録取書によると確かにテレサがコロニー・クラブを訪れた記録が残っていたが、ジャンケット・オーガナイザーではなく下っ端のエスコートとしてだった。

ファット・ヴィニーがコロニー・クラブについて話すのを聞けば、彼にはほら吹きのきらいがあるのがすぐに分かった。

「王室の人間が毎晩来てたんだぜ。」

テレサによると彼はアメリカに戻った後のギャンブラーたちの「負け」を回収し、そこから自分用の手数料15%を引いたうえで残りをランスキーに直接手渡すことで英国とアメリカ双方の課税を免れていたという。

テレサはある時、マイアミで42,000ドルと52,000ドルの支払いをマイヤー・ランスキーに直接手渡したと具体的な数字をもって証言した。

その数年後テレサは、本当にマイヤー・ランスキーに対して法廷で不利な証言をなるとは思っていなかったと話している。

マイヤーはテレサが裁判に連れてこられたそもそものきっかけと何の繋がりもなく、ファット・ヴィニーがマイヤー・ランスキーとの関係についてあれこれと口にし始めたのはニュー・イングランドで連邦連邦情報提供者として登録してからのことだった。

その頃ランスキーはイスラエルにおり、テレサはその状況が変わるとは想像もしていなかった。

「何もしくじることはないと思っていた。」

テレサは彼のゴーストライターのトーマス・C・レナ―に1975年に話している。

その際彼はレナーに、連邦検察官が証人から聞きたがっている本当のことについて語った。

「彼らはマフィアの一言を夢に見るほど聞きたがってるんだよ。

どうにかしてそれを証言台で引き出せないかってね。」

テレサの当初の政府審査を行ったのはR・J・キャンベルではなかった。

別のストライク・フォース検察官のアル・フリードマンが、ヴィニーにランスキーとの関係を大陪審の前で説明するよう説得したのだった。

「彼は法廷で僕が証言することはないと言っていた。」のちにテレサはそう語っている。

「当時ランスキーはイスラエルにいて、フリードマンの言葉は信じられると思った。信用できる男だったしね。ランスキーをアメリカに戻せるとは彼も思っていなかったはず。」

密告者に支払われる給付金のみで暮らしていたテレサはマイアミに移動することに同意した。

「すぐにカーブボールを投げてきた。ランスキーのパートナー、チェリーニを呼び出すって言うんだ。当時彼はユーゴスラビアのどこかに隠れていた。チェリーニのことは良く知らなかった。仕方ない。陪審の前でこれ以上できることはなかった。」

ランスキーとチェリーニの両者と会い、金を渡したことがあると宣誓していたテレサには二つの道があった。

二人のどちらかでもがアメリカに戻り法廷に立たされることがあれば、「証言しなければ連邦判事に侮辱罪に問われる。証言すればあと一年は司法省が家族の生活維持金を払い続ける。」

ディノ・チェリーニはアメリカに戻ってくることはなく、亡くなるまでヨーロッパにい続けた。

だが1973年の7月末にヴィンセント・テレサは再びマイアミに飛ばされ、今度は法廷の反対側にいるはずのない相手を見つけるはめになった。

そしてヴィニーは連邦情報提供者という立場についてありありと思い知らされた。

検察官の役に立たなければ給付金もなしだ。

審査が始まるとすぐにR・J・キャンベルはテレサの経歴について述べ始めた。

偽造小切手、偽造クレジット・カード…高利貸し、ハイジャック、銀行強盗、博打、銀行詐欺を少々、その他諸々。

このキャリアならランスキーを内側から暴くのに適材だと言える、とキャンベルは主張した。

ランスキーの代理人としてデヴィッド・ローゼンが予言めいたことを口にした。

「テレサ氏は窃盗犯と詐欺師であるだけでなく…窃盗犯や詐欺師の条件も持ち合わせていると知ることになるでしょう。すなわち彼は非の打ちどころのない嘘つきです。」

ひげの変装の後ろから進行を見守っていたヴィニー・テレサは、相対する弁護士達の違いに強い印象を受けた。

キャンベルは大学教授のようで、掲示板に図や表を示しつつ陪審に向かって講義をしているような雰囲気だった。

一方ローゼンは軽快で愛想がよく、「親しみのある笑顔と優しげな声で陪審員を魅了していた。

よどみなく話しながら聞き手をまどろませたと思ったら、急に目を蛇のように細めて重要な情報を差し込んでくる。あのローゼンはできる奴だった。」

E・デヴィッド・ローゼンは確かにヴィンセント・テレサに対してできる奴だった。

ローゼンはキャンベルが提示したテレサのロンドンのジャンケットの話を完全に無視した。

それには他の誰かが関わっていたかもしれないし、誰も関わっていなかったかもしれないからだ。

ランスキーがそこに関与していたという証拠があるとすれば、テレサが実際に彼に会って金を渡したというその二回に集約されていた。

ローゼンはそのうちの一回に焦点を絞り、「1968年の5月17日付近」にマイアミ川沿いのデュポン・プラザ・ホテル内の事務所でランスキーに金を手渡したという話をテレサから引き出した。

洒落た服に身を包んで髪型もセットされたローゼンは芝居めいたところがあり、ヴィニー・テレサをいたぶることを明らかに楽しんでいた。

彼はテレサに自らの弁護の証言の際に嘘をついたことや、「政府と約束をしてから」その話が真実と誓ったことを白状させた。

それからローゼンは、なぜそれまでの裁判や証言でランスキーとの関係に言及したことがないのかと問い詰めた。

「誰にも尋ねられなかったから。」とヴィニーは答えた。

ターコイズと白に身を包み、真っ赤な口紅を引いたテディ・ランスキーが証言台に上がるとランスキーは妻に投げキッスを送った。

胸に痛みを感じていたためその箇所に手を当てたまま妻の証言を聞いていた彼は、どこかナポレオンのようなポーズに見えた。

テディが持参したのは1968年の5月7日から5月28日にかけてボストンのシェラトン・プラザに宿泊したというときの請求書だった。

それによるとランスキー夫妻はその期間にダブルルームに宿泊していたが、5月8日から19日の間はマイヤーは泊まっていなかった。

倹約家のランスキー夫人は夫のいない12日間は一人で部屋を使用しているのだからと宿泊料の割引をリクエストし、適用してもらったという。

次にローゼンはハーバード大のシーモア・J・グレイ医師を証言台へ呼び、医師はマイヤーが5月8日と5月19日の間にホテルを不在にし、近くのピーター・ベント・ブリガム病院で1968年10日に二重ヘルニアの手術を受けたことを証言した。

手術にはグレイ医師も立会い、術後のマイヤーは歩くこともままならなかったと言う。

その後医師は5月の24日と27日にレントゲンを撮ったり診察のためにマイヤーと会い、その際の彼は「足を引きずるように歩いていた」とした。

テディ・ランスキーは、ヴィニー・テレサがマイアミでマイヤーに金を渡したと証言した1968年5月17日頃の夫の体調について、自力で食事をすることはできたが一人で着替えることはできなかったとした。

またテディは1968年5月29日に夫妻がホテルからチェックアウトした際、レンタカーの後ろに夫を横たえる介助をしなければならず、飛行機に乗るには具合が悪すぎるのでニューヨークまで彼女が運転したと証言した。

犬のブラザーも当時体調が悪く、両方の世話をしなければならなかった、と話した。

1968年5月10日にランスキーがボストンで二重ヘルニアの手術を受けた事実を疑う術はなかった。

テレサの言う5月17日の金の受け渡しが事実だとすれば、療養中のマイヤーが妻の了承を得てか得ずか病院を抜け出し、マイアミへの飛行機に乗り、こっそり戻ったということになる。

ランスキーがボストンで入院していたという確固たる証拠を前にマイアミでの受け渡しをどう説明するのかとデヴィッド・ローゼンに問われたファット・ヴィニー・テレサは、マイヤーには替え玉がいたのだろうと力なく答えた。

検察官は呆気に取られていた。R・J・キャンベルは裁判の準備を進めつつも自身のテレサに対する信用が少しずつ落ちていくのを感じていた。

個人的に好ましいと思えなかったこともあり、大陪審の前でテレサが証言した事柄のいくつかを裏付けするのにも苦労していた。

そして問題の期間にFBIによるランスキーの見張りがちょうど一ヶ月間抜け落ちていたのだった。

キャンベルは情報提供者に事実を誇張する癖があることが政府側の弱点であると分かっていたが、1968年5月のマイアミの一件については少なくとも、ヴィニー・テレサが嘘をついていたことは間違いなかった。

陪審は始めこそ6-6で分かれたものの、まもなくマイヤーに有利な評決に達した。

事後にインタビューされた陪審員の一人、ドロシー・ヴァーニー婦人はヴィンセント・テレサの証言内容が真実と思えなかったと話した。

その証拠がなければ、政府の主張が認められるはずもなかった。

「私の大勝利だった。他のことはもうどうでもいい。」

結果的には、マイヤー・ランスキーは服役も免除されたのだった。

三番目、そして最後の起訴状はランスキーにとっての本番だった。

イスラエルへと逃れたのも、それがそもそもの原因だった。

1960年代の前半にフラミンゴ・ホテルを覆っていたスキミングと脱税のネットワークに関するもので、ランスキーの順番が回ってきた頃には彼の元仕事仲間たちはすでに被告人として法廷に立ち、有罪を認めた後だった。

それはマイヤーは幸先の良い話ではなった。

サム・コーエンやモリス・ランスバーグを始めとする知人やビジネス仲間は皆、長く続いてきた構造的なスキミングに携わっていたこと、それによって1000万ドルもの無申告の収入を自分たちの間で分け合ってきた来たことを認めていた。

ほとんどが投獄され―コーエンとランスバーグの場合は12ヶ月ずつ―、その二人にランスキーは仲介人の契約によって紐づけられていた。

ただ、司法省にとって問題が一つあった。

その仲介料以外に、フラミンゴのスキミングにランスキーが関わっていたという証拠がなかったのだ。

司法省のメモランダムには次のように記してある。

「他の被告のスキミングと脱税の告発は逃げ道もないほど強力だったので、彼らがランスキーに関して不利になるような証言や証拠を提出するんじゃないかと期待された。だがその期待は裏切られた。」

有罪を認める際にコーエンやランスバーグや他の被告人たちはスキミングをしていたことを白状したが、スキミングのマスターと言われるマイヤー・ランスキーの名前が出てきたことは一度もなかった。

結果的に、政府の武器は仲介の契約書のみで、それはマイヤー・ランスキーが合法的にオープンに締結し、合計三部作成したものだった。しかも、マイヤーはその仲介料収入を全て申告していた。

正しく申告されたこの収入を告発にまで結びつけた手法は、ネバダのギャンブルの法律、すなわちカジノに「隠れた利権」を持つことを禁ずる法だった。

ランスキーの仲介料は20万ドルを一定期間かけて分割で支払われており、このことから検察側が「ホテルの収益から支払いを受けている」という主張をできるようになっていた。

ランスキーはホテルのギャンブル事業から配当を受け取っていることになり、それは隠れた利権に該当する、という理屈だった。

それは上手く組み立てられた理論だった。

ランスキーは集団告発の対象となり、そこからは隠された事柄が色々と出てくることが期待されたが何も収穫はなかった。

このままではE・デヴィッド・ローゼンに限らず、有能な弁護士なら誰でも痛烈な皮肉でもって論破してくることが予想された。

その容疑は定義上の問題に過ぎなかったからだ。

ローゼンは、証拠の多くがマイアミではなくラスベガスにあることを理由に法廷をフロリダからネバダに移すことを要求した。

予算と人力が圧迫されていた政府はこれに快く応じた。

ランスバーグ、コーエン、そして他の容疑者たちもさラスベガスへ飛び、行った先で有罪を認め、実刑判決を受けた。

しかしマランスキーは体調不良を主張した。

長距離の移動に耐えうる体ではないことは確かだった。

そしてアメリカの連邦法には、ある裁判が別の場所へ移された場合に元に戻せるという規定が存在しないのだった。

政府から任命されてランスキーをマイアミで診察した医師たちは担当医と同じ結論に達した。

長距離の移動ができないばかりか、70代になって病身のランスキーが果たして20年近く前の出来事についてしっかりと証言できるのかも不確かだった。

こうしてアメリカ合衆国対マイヤー・ランスキーの裁判は容疑者不在のままネバダで形骸的に行われることになった。

弁護側も検察もランスキーの病歴の最新情報を聞かされた。

性病にかかったことはなく、テトラサイクリン・アレルギーがあり、イスラエル滞在時にヴァリウムを服用し始めたことなどが述べられた。

5ミリグラムの処方では眠気が出たので、アメリカの医師が2ミリグラムに減らしたのだった。

ネバダの主席判事、ロジャー・フォーリーは次第に苛立ってきた。

繰り返す審問は時間の無駄に思え、ランスキーの健康状態が改善しそうな見込みも薄く、アメリカ合衆国対マイヤー・ランスキーの裁判はマイヤーが死ぬまで続くことが考えられた。

FBIエージェントや司法省の人間の中にはそれを好都合ととらえる者もいた。

ランスキーが生きている間に裁くことができないのなら、これだけ何年もかけて追い回してきた以上、せめて告発されたまま死んでもらいたいという思いだった。

フォーリー判事は裁判無き懲罰は司法にあるまじきことと考え、1974年の8月に事態を収束させようとした。

アメリカ合衆国隊マイヤー・ランスキーの裁判はこれで6回目を迎え、裁判に関わっていた別の弁護士の言葉を借りれば「小便するかトイレから出るか」の時が来たと感じた。

だがそのいずれも判事が実行できるものではなかった。

請求を棄却する以外にフォーリーにできることは膠着状態を先送りにすることくらいだった。

被告の弁護士には病身のクライアントを法廷に引きずり出す義務もなく、残された選択肢は政府側だった。

フォーリー判事は検察側の弁護団に訴えた。

「当裁判に提示された被告の病歴から考えれば、年老いて病気を複数抱える被告人が法廷に必要な時間数、立ち続けることは今後もできないと思われる。記憶障害もあり、今後悪化するであろう。」

この不都合でありながらも疑いようのない現実は、政府の医師達によって裏付けられていた。

フォーリー判事は、こうした状況下で請求を放棄しないのは「恣意的」で「非現実的」であるとした。

引き下がってはならじと、政府の検察官はその後も二年に渡って当訴訟をフォーリー判事のカレンダーに記させ続けたが、1976年9月30日についにフォーリー判事に我慢の限界がきた。

「何のために審問を続けているのか?」

相変わらず悪化し続けるランスキーの健康状態について政府が集めた情報を聞いた後に、彼は尋ねた。

「悪くなる一方にも関わらず、政府は棄却をよしとしない。こんなのは恣意的だ。それならば私も恣意的に行動する。この訴訟を棄却する。控訴院がどう言うかは知らないが、私の法廷ではこの件については終わりだ。」

1976年の11月3日、司法省はフォーリー判事の判断を控訴しないと発表。

ランスキーは三つ目にして最後の告発を免れたのだ。

あるFBIの男はこう言う。

「我々を出し抜いてやったと笑いながら墓場へ行ったというわけだ。」

「政府の弁護団は、マイヤー・ランスキーと組織的犯罪が繋がっているという通説のために請求を放棄する勇気がないのだ。」フォーリー判事は1974年にそう話している。

自ら1976年9月にランスキーの訴訟を棄却することにしたとき、フォーリーは政府に勇気が欠落している理由を理解したかもしれない。

十以上もの膠着状態の審問については一切触れずに、新聞社たちは判事をランスキーに買収されていると書き立てた。

誰かがどうにかして1976年にフォーリー判事に「接触」したのだとする説は今日も囁かれている。

手詰まりのまま4年が経過していたランスキー訴訟を彼が終わらせたのはもどかしさからではなく、裁判日程をさらに戻したいという官僚的な考えでもなく、昔ながらの賄賂がきっかけだったのだと。

ネバダのロジャー・フォーリー判事は温厚なタイプで通っているわけでも、合理性で知られているわけでもなかった。

だが彼の最も厳しい批評家たちでさえ、影響を受けやすい人間ではないことを知っていた。

ネバダで人を裁く際のフォーリーはぶっきらぼうでどこか冷淡なところがあった。

仮にランスキーが証言台に立ったとしても勝算がそれなりにあったであろう案件で、判事を買収する必要性は低かった。

1970年代頭にランスキーを相手取った政府の三つの訴訟がことごとく失敗に終わったのは賄賂のせいではなく、調査隊が集めた証拠の少なさや、それを提示する弁護士たちの犯したミスのせいだった。

現在も司法省に務めるマイケル・デフェオは、1971年3月にマイヤーがイスラエルから戻るのに48時間しか与えなかった「ほぼ不可能な期日」判断についてコメントはないという。

違った判断をしていれば、政府は法廷侮辱罪の告発で敗訴することはなかっただろう。

現在はカンザスで独立開業しているR・J・キャンベルは今も脱税容疑は間違いなかったと考えている。

ただし、証人が信頼のおける人間ではなく、彼が嘘をついていたと判明したことで起訴そのものが台無しになったと振り返る。

フラミンゴのスキミング事業に関しては、たとえランスキーを証言台に立たせることに成功したとしても、他の容疑者が有罪を認めたスキミングへのマイヤーの関与を裏付ける証拠がなかったのだと、政府の検察団は今日でこそ認めている。

1976年の11月3日、フォーリー判事の出したフラミンゴのスキミング事業の訴訟棄却が司法省によって再審されないとの知らせをランスキーは受けた。

ついに争いが終わったのだ。

過去四年間のさまざまなドラマや予想外の出来事の果てに投獄されたのが自分ではなくアメリカ合衆国司法長官のジョン・ミッチェルであったことにランスキーは大いに満足していた。

ランスキーは75歳の誕生日を迎えるのを楽しみにしていた。

バイパス手術は成功し、以前よりも元気になっていた。

生きることが色々な意味で楽になり、テディがコリンズ・アベニューのインペリアル・ハウスの2階にほどよい大きさのアパートメント見つけてそこに夫婦は暮らし始めていた。

子供たちもようやく腰を落ち着けつつあった。

ランスキーは酒の密売時代の知り合い、イディ・ブルームを通じてコリンズ沿いのラスカル・ハウスの向かいに建つハワイアン・アイル・モーテルにバディの仕事を見つけてきていた。

バディは車椅子で生活するようになっていたもののまだ働くことができ、モーテルの交換台の仕事に精を出していた。

サンドラも再婚し、北マイアミの家でブリーダーとして活動しながら幸せそうに過ごしていた。

ランスキーは人生の晩年をフロリダの太陽や家族や友人たちに囲まれ、穏やかに過ごせるかに思えた。

だがランスキーの無実がある意味で彼を苦しめていた。

もし、コロニー・クラブの脱税容疑とフラミンゴのスキミング事業で有罪判決を受けていたとしたら、ランスキーを実像通りの人間として世間が見ることも有り得たのかもしれない。

すなわち税金逃れをしたプロのギャンブラー、として。

悪党ではあるが、究極の悪党の称号にはふさわしくない。

確固たる証拠があるとすれば、ランスキーがカジノのスキミングの配当のプロだったということくらいで、多額の金融取引や企業の操作、高度なマネー・ロンダリングは彼の専門と能力外だったというわけだ。

そのような地味な結末は大衆の組織的犯罪のイメージとかみ合わなかった。

そして、国民の抱いていたファンタジーを裏切るものでもあった。

ランスキーが何人もの弁護団や密告者、ストライク・フォース18すらも掻い潜ってこられたのはやはりその賢さの証拠だと彼らは信じ、取締役会長はやはり無敵なのだと囁いた。

イスラエルから戻ってきたランスキーの評判がこうして上昇させられるにつれ、マイアミどころか全国の検察官が大陪審に彼を召喚することが増えて行った。

1970年代半ばのアメリカで大金の関連した悪事について調査する者はとりあえずランスキーの意見を聞こうとした。

元検事総長補佐のウィル・R・ウィルソンはこう話す。

「当時の我々はメディアの関心を引くような人間を求めていたというのが本当のところで、それは批判されても仕方のない事だったと思う。ヘッドハンティングのようなものだった…マイヤー・ランスキーが裏で全てを支配しているのだという味方が主流だった。」

「マイヤー・ランスキーはベベ・レボゾの周辺、すなわちリチャード・ニクソンと関わりのある人間との繋がりを持っている。」とヴィレッジ・ヴォイス紙は書き立てた。

またローリング・ストーン紙はハワード・ヒューズ、ニクソン、ランスキー三名の繋がり、またそこからCIAへと続く関係について明かした。

ランスキーはジョン・F・ケネディの暗殺に沸く陰謀論者たちの格好の的ともなった。

新説が生まれるたびにカメラマンたちがインペリアル・ハウスの前に集い、ランスキーを疲れさせた。

「召喚状や取材ばかりだずっと変わりやしない。」

ランスキーの法廷での勝利はもっと大規模で困難な戦いのほんの一部に過ぎなかった。

和らぐことのない圧力は彼を混乱させ、苦々しい感情を抱かせた。

自国にいながらにして気分は部外者であったが、思えば1970年以降、マイヤーが祖国と慕うのはアメリカだけではなかった。

1977年の5月18日、デヴィッド・ランダウはエルサレムにあるエルサレム・ポスト紙の事務所の自席に座っていた。

前日にはイスラエルの総選挙が行われたばかりで政治的大変動が起きていた。かつてのテロリスト、メナヘム・ベギンと彼が立ち上げたリクード党が、デヴィッド・ベン=グリオンとゴルダ・メイアらのイスラエル労働党政権を30年ぶりに覆したのだった。

ランダウは本紙の政治記者となっていた。

武力によって物事を解決するルーツをもつ党派が政権を握るということの意義について考えていると、電話が鳴った。

マイアミ・ビーチのランスキーだった。

「どう思う、デヴィッド?」とランスキーは尋ねた。

「今なら戻ってこられるかな?」

アメリカはまだ未明の時間だった。

マランスキーはテレビでイスラエルの総選挙の行方を見守っており、ランダウの考えを早く聞きたいと思っていた。

メナヘム・ベギンと言えば、ランスキーがニュー・ジャージ桟橋から密輸出したライフルをその部下のゲリラ兵が使った関係だった。

「1948年に私のしたことにベギンは感謝するんじゃないかな。」

ランスキーはイスラエルの政府が一新されることを期待していた。

100%ベギン派の内閣に。

ところがデヴィッド・ランダウは、イスラエルの選挙システムは過半数を明示しないという。

ベギン連立政権における首相だった。

ブルク博士の全国宗教党の支持を得ると言うことは内務省のブルクの影響力が依然大きいままであることを意味していた。

ランスキーは驚き、落胆した。

ランダウがランスキーに最後に会ったのは1972年9月、ロシア地区の広場だった。

仮命令に対する最高裁の厳しい判決を聞いた直後のランスキーは失意の底にいた。

だがその後、ユダヤ教の祭日のたびにランスキーはランダウにカードを送り続けた。

文末には「シャローム、マイヤーより」とサインしてあった。

カードにはエルサレム旧市街の風景があしらわれていることもあった。

デヴィッド・ランダウはランスキーから送られてくるカードを、アメリカで裁判沙汰の毎日からいっとき逃れるための懐古趣味的なものだと思っていた。

だが今突如として、そしてある種の痛切さをもって、ランスキーにとってのイスラエルは未来であったのだということが理解された。

イスラエルを発ってから四年半が過ぎていたが、ランスキーの一部はまだ祖国に置き去りになったままだった。

テルアビブでの27か月間はランスキーが20年ぶりに満喫した「普通」らしい生活だった。

北米での緊張感と欺瞞に満ちた日々から解放され、グロドノで祖父のベンジャミンと過ごした頃のようにリラックスして自然体で生きることができたのだ。

ヨスケーの息子、オーデッドがバル・ミツワ―(成人式)を迎える年齢になると、ランスキーは「ベニスの商人」の一説を引用して少年にアドバイスを送った。

オーデッド、

…5月4日に君は大人の男性となる。

銀行口座貝開設のための100ドルを同封する。

これからの人生、このモットーを忘れずに生きなさい。

金をなくすと、何も失わない。

健康をなくすと、何かを失う。

信念をなくすと、全てを失う。

テディと私から愛をこめて。

その後もランスキーはマイアミ・ビーチからヨスケーの助けを借りてイスラエル慈善団体への寄付を続けた。

1973年10月の第四次中東戦争でランスキーの愛国心は頂点に達した。

若き法学生の友人、ヨラム・シェフテルが徴兵されたことを知ったランスキーはシェフテルの母に毎日電話をかけ続けた。

またシェフテルより6歳年上のヨラム・アルロイにも徴兵がかかっているのではあるまいかと、アラブ諸国の重要性をこんな局面にきて考慮に入れるアメリカに対する怒りに満ちて電話をかけてきたとアルロイは記憶している。

「アメリカ人どもが!イスラエルに何をしてくれるんだ?」

戦争の真っ只中でランスキーはいつのまにかイスラエル人となっていた。

ラスキーはイスラエルを忘れていなかったが、イスラエルにも彼を忘れていない人間がいた。

ヤーコブ・アロニという、ユダヤ機関で外国系ユダヤ人の移住を手伝う仕事をしていた芸術家で知識人の男は1970年~1972年にはマイヤーと面識がなかったものの、最高裁で彼のイスラエル市民権を巡る裁判を注視していた。

アロニはその一件を、内務大臣に権力を一点集中させる機関法の危険な構造をめぐる対立だと考えていたからだった。

アロニは大臣の権限を縮小させるべく、ランスキーの助けを借りに1977年の春にマイアミ・ビーチにやってきた。

アロニはあまり知られていないある手順に沿えば、特定のイスラエルの法律が自分の公民権を侵害していると感じた場合に最高裁に司法審査を訴えることができることを知った。

ただしそれは本人が現行の法律のために侵害にあったと訴える場合にのみ有効で、アロニはランスキーの名前を嘆願書に載せるために説得を試みようとしていた。

かくしてアロニはマイアミ・ビーチのテンプル・ベス・シャロームにゲスト入会し、1977年の晩春にアメリカへやってきたのだった。

アロニはマイアミ・ビーチに古い友人がいた。

デヴィッド・ルッシンは折しもベニー・シーゲルバウムの担当医でもあり、ルッシンとシーゲルバウムを通してアロニはランスキーと会う機会を設けることができた。

待ち合わせ場所はランスキーがイスラエルから帰国してから入居したコリンズ・アベニュー5255番の建物、インペリアル・ハウスの中のコーヒー・ショップだ。

インペリアル・ハウスはやや古めかしい大きなコンドミニアムで、似たような建造物が立ち並ぶマイアミ・ビーチでフォンテーヌブロー・ホテルの北に建っていた。

プレストレスト・コンクリートの白いファサードの曲線は青く塗られ、どこか船を思わせた。

制服姿のドアマンたちはロビーに訪問者を通す前に一人ひとり確認し、ランスキーのことも他の住人と同じように扱った。

ヤーコブ・アロニはそこを無事に通過し、曲線を描く通路を歩いて小さなコーヒー・ショップのガラス扉を目指した。

そこではランスキーがベニー・シーゲルバウムを含む6人ほどの友人とテーブルを囲み、次々にコーヒーを飲み干していた。

「シャローム」とランスキーは言い、アロニと握手を交わした。

その後テーブルの周りの面々にアロニを紹介した。

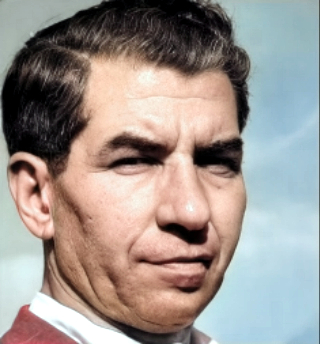

「マイヤー・ランスキーは小さな人だった。」とアロニは思い出す。

「痩せていた。健康そうで、顔色も良かった。握手すると手は乾燥して、角ばっていた。普通よりは少し大きな手のひらだったかな。目には力があって、何を仕事にしていてもリーダーなのであろうと思わせる何かがあった。話し方や容姿にカリスマ性が溢れていた。」

朝食後、ランスキーはテディと二人で暮らす小さなアパートメントへアロニを招待した。

住まいの簡素さはアロニを驚かせた。

「装飾はシンプルで、特にセキュリティもなく、テレビなどの電子機器は見当たらなかった。」

ブラザーの午前中の散歩がまだだったので、アロニとマイヤーは犬と共に連れ立って散歩へ出かけた。

「こうして腕を組んで、私のことやイスラエルのことを色々と尋ねてきた。

あの人を知っているか、あの人はどうか、などと聞いてきて、『この人にどうか宜しくと伝えてほしい』とメッセージを託されたりした。

実に色々な人の名前が出てきた。そして私の方からは希望と、なぜ協力してほしいのかをしっかりと伝えた。

すると彼は『わかった。ぜひやろう。』と答えた。」

その日の昼前、ランスキーはサウス・ビーチに建つ自分のシナゴーグへアロニを連れて行った。

「ここは私の愛する場所だ。」とランスキーは言った。

「私にとってとても大事な場所なので、しばらくここで共に過ごしてほしい。」

ランスキーはラビにもアロニを紹介した。

その後、二人は外のベンチに腰かけ、太陽を浴びながらもう少しイスラエルについて話をした。

「靄がかかったような日だった。」とアロニは振り返る。

「私の腕に手を置いたまま話している彼はとても楽しそうだった。『奥さんにも会いたい、紹介してもらるか?』と尋ねてきた。」

ホテルでアロニはランスキーを妻と、一歳にもならない娘に紹介した。

「赤ん坊を抱き上げた彼は祖父の役割に飢えているように見えた。赤ん坊の手足を触りたがってね。長いことそうして幸せそうに抱いた後、自分の孫たちについて教えてくれた。キリスト教徒の女性と結婚した息子のポールが現在は離婚していて、その元妻が祖父である自分と孫たちが会うことを禁じている、と。」

「あのシクサ(非ユダヤ人女性の蔑称)女!」とマイヤーは吐き捨てた。

そしてキリスト教徒の元・義理の娘、エドナについて苦々しくアロニに話した。

アロニはマイヤー・ランスキーの声に込められた憎しみと言葉遣いの荒さに驚いた。

老人ランスキーの雰囲気が一変したのだ。

赤ん坊のムチムチとした手足をつまんだり、あやしていた優し気なおじいちゃんが急に獰猛で威圧的な存在感を放ち、そこにアロニはついにローワー・イースト・サイドの悪党の顔や、バグジー・シーゲルのパートナーの顔、ギャングスター・ボスの顔を見たのだった。

まさに自分が会うことを期待していたマイヤー・ランスキーだった。

マイヤー2世はバーテンダーになるという夢があり、できれば将来は自分の店を持ちたいと思っていた。

シアトルでバーテンダー養成学校にも通ったことがあった。

それは祖父の属する業界と重なる部分が多くあったが、マイヤー2世は照れからかそのことを祖父に対して口に出すことはなかった。

将来の仕事は何を考えているのかと尋ねられると、孫はとっさに建築者や大工の仕事を考えていると答えた。

「いいじゃないか。」のランスキーは言ったという。

商いを身につけるのはいいことだ。

人を相手にするのなら良いサービスを提供して、騙すようなことはするなよ。

その後、何度か祖父を訪ねるうちに勇気を出したマイヤー2世はもう少し核心に迫り、おじいちゃんのように「一流」になりたいのだと告げた。

ランスキーは皮肉そうな目つきで長いこと孫を見つめた。

そんなにいいものじゃないぞ、とでも言いたげに。

おじいちゃんの口元は僅かに笑っていた。

「ブライアント、」口を開くとこう言った。

いい本を読んで、手紙でも書きなさい。人生それで充分だ

1977年6月30日の夕刻、テディの息子のリチャード・シュワルツは仕事終わりの自分を労って強めの酒をあおっていた。

シュワルツがシンガポール・ホテルにほど近いバル・ハーバーに小さなレストランを構えてから数年がたっており、6月30日も店を閉めるとマイアミ・ビーチのフォージというバー・レストランで飲み続けていた。

そこで同じく飲みすぎていた29歳のプロゴルファー、クレイグ・テリアカと口論になり、ランスキーの義理の息子はピストルを取り出してテリアカの胸を二度、撃ち抜いたのだった。

リチャード・シュワルツとクレイグ・テリアカはマイアミ・ビーチ北のベイ・ハーバー・アイランズの、数軒しか離れていない場所にお互い居を構えていた。

だが事件を調べた警察も、バーカウンターに残されていた10ドル紙幣をめぐる酔っ払い同士の喧嘩以外の動機を見つけることはできなかった。

テリアカが紙幣をポケットに入れたことで二人は争い出し、カッとなったシュワルツがピストルを抜くと制止しようとしたバーテンダーを振り切りながらテリアカを撃ったのだった。

加重暴行と銃器の保持で逮捕されたリチャード・シュワルツだったが、翌日マウント・シナイ病院でクレイグ・テリアカが死亡すると48歳にして殺人に問われることになった。

それはランスキーの誕生日の二日前の出来事で、お祝いにポールもマイアミに駆けつけていた。

離婚してからポールはボーイングでを退職し、韓国の米軍基地で物流サポートの仕事をしていた。

ランスキーの妹、エスターも息子と共にニューヨークから来ていた。

サンドラはキーストーン・ポイントの水路沿いの自宅に全員を招待していたが、誕生パーティーの中止を決めたのはランスキーだった。

ヨスケーには次のように説明していた。

「喪に服している家族がいるのに、我々がお祝いをするのはおかしいと思ったんだ。それにまるで私が殺人を犯したみたいになっている。テレビでもラジオでも新聞でも、出てくるのは私の名前と写真だ。義理の息子だというのに。」

クレイグ・テリアカはマイアミ地域で違法ギャンブル事業に携わっていたヴィンセント・テリアカの息子だった。

クレイグ・テリアカの葬儀を取材しようとしたカメラマン達は無口でがっしりとした男の壁に阻まれ、記者たちが中に入ることはできなかった。

ランスキーは亡くなった男の父親とは何の繋がりもなかったが、今後どのようなことが起こるかは分かっていた。

リチャード・シュワルツはルールを破ったのだ。

バグジー・シーゲルやアルバート・アナスタシアと肩を並べるべくもない人間だったが、罪は似通っていた。

母がマイヤー・ランスキーと再婚してからというもの、リチャード・シュワルツは義父の名前をひけらかすようになっていた。

マイヤーを通して仕事を紹介してもらい、働いたことのある業界はどれもランスキーとシュワルツとの関係が有利になる業界ばかりだった。

実際のマイヤー・ランスキーは義理の息子を仕事のパートナーや手伝いにすら指名したことがなかった。

リチャード・シュワルツのことはあまり快く思っておらず、家族以外の人間に義理の息子について話すときに愛情や敬意は感じられなかった。

テディは息子を可愛がっており、リチャードのレストランで売るチョコレート・チーズケーキを焼いたり、息子が週に6台もケーキを売り上げたのだと周囲に自慢したりした。

リチャード・シュワルツの悲劇は、マイヤー・ランスキーなる人物の凡庸さや限界などの裏側を知る立場にあったにも関わらず、他人が信じるファンタジーの方を選んでいたという事実だった。

しがないレストラン・オーナーのシュワルツにとって、地下帝国の伝説とのコネは自己肯定感を格上げしてくれるものだった。

だが同時にそのせいで彼は無敵であるかのような錯覚に陥り、自身の悲劇を招いたのだった。

テディはランスキーに保釈金を集めてくれるよう頼んだが、彼は拒否した。

「息子を牢屋から出さないようにと警告した。」

バディはそう思い出す。

「『とにかく払うな。』と。…何かが起きるのを恐れていた、」

事件が起きた時、ヤーコブ・アロニはまだフロリダにいた。

その時のランスキーの様子を彼は覚えている。

「青ざめて、胸に嵐を抱えているようだった。義理の息子に腹を立てていた。とても悪いことが始まる、と。」

マイヤー・ランスキーの義理の息子は1977年の8月末、本人談で全財産―84,000ドル―を支払って自力で刑務所から出てきた。

檻の中にいた方が安全だった。

1977年10月12日、リチャード・シュワルツは午前9時過ぎに自分のレストランの裏口に車を駐車した。

だがエンジンを切った後に車からシュワルツが降りることはなかった。

近距離からのショットガン弾で胸部を撃ち抜かれ、絶命した。

バル・ハーバーのヤシの木の並ぶケイン・コンコースのすぐ裏で真昼間に起きた事件だった。

殺し屋の弾はシュワルツのキャデラックのフロントガラスを破ってターゲットの胸に命中していたが、警察は目撃者を見つけることができなかった。

近所の店のオーナーも誰一人、その道で変わったものを目撃したとは言わず、リチャード・シュワルツの暗殺は今日に至るまで未解決となっている。

1977年10月の14日、マイヤー・ランスキーは義理の息子の追悼式の最前列に座っていた。

出席していたラビによると、彼は嘆き悲しむ妻を慰めていた。

その様子は「深刻で、悲しみに満ち、消沈していた」と言う。

だがバディは言う。

「父にとっては予想していたことだった。」

1977年の8月、マイヤー・ランスキーはこれ以上待てないと思い立った。

もう75歳になっていた。

イスラエルに渡るとすればこれ以上のタイミングはないだろう。

その年の内にテルアビブを訪れる予定のブナイ・ブリスのツアーに参加するためのビザを申請した。

ランスキーの申請は一ヶ月のうちに却下された。

イスラエル内務省のスポークスマンによれば、1971年に大臣が下し、最高裁によって認められた決断を覆す理由がないとのことだった。

匿名の「司法上層部」の情報源によれば―それはおそらく、州検事のガブリエル・バッハであろうが―マイヤー・ランスキーは「世界で最も危険な男の一人」であるということだった。

アメリカで三件の裁判を乗り越えたことや、ヤーコブ・アロニを通じて構築した繋がりに自信を持ったランスキーは、ラビのシュマリヤ・スワースキーを通じたコメントを出した。

「我々はナチスの犯罪者たちを許した。」とスワースキーはマイヤーの言葉をそう引用した。

「ユダヤ人がユダヤ人を許すことができないのはなぜか?」

ラビの訴えも無視されると、ランスキーは自ら行動を起こすことにした。

失うものもなかった。

1977年11月28日、マイヤーはメナヘム・ベギンに直筆の手紙をしたためた。

これを読めばイスラエルの首相もマイヤー・ランスキーを犯罪王などというレッテルで見ることがなくなるに違いなかった。

メナヘム・ベギン首相

イスラエル、エルサレム

前略

単刀直入に用件を申し上げます。

ベギンさん、私はイスラエルに住みたいと強く願っていますが、不幸にもそれを禁じられています。

イスラエルで初めて暮らした際に、ますます国を愛するようになりました。

今の私の唯一の願いは、余生(75歳なので、それほど長くはないと思われます)をイスラエルで暮らすことです。

私の実像はメディアによって歪められてしまいました。誇張は彼らの得意技です。彼らには人の人生を左右する力があります。

私は聖人を自認するつもりはありませんが、私について語られてきたことの9割は嘘です。

ご存知かもしれませんが、アメリカでは三たび告発されながらも全て棄却されました。

年老いた病身の私が、メディアが騒ぐような害をいったいどうやってイスラエルに及ぼせるという言うのでしょう?

また私は著名なユダヤ人の間にも評判がいいことで知られています。

他の国には自由に出来ますし、そうしてきましたが、私の祖先たちの国へ立ち入ることが許されないのです。

是非、私の切なる願いを汲んでいただき入国の助けとなっていただければと思います。

良いお返事をお待ちしています。

草々 マイヤー・ランスキー

ランスキーは提案を文字にすることに慣れていなかった。

ビジネスの話はいつも対面で、あるいは電話で行っていたため、紙を使ったことがなかったのだ。

首相への手紙にはそれが如実に表れていた。

砕けた文体で綺麗とは言えない手書きの文字でしたためれらた手紙は、まるでランスキーがウルフィーズでベギンの隣に座って取引を持ち掛けようとしているかのようだった。

体裁と説得は堅気のビジネスマンの基本の武器だったが、ランスキーには未知の世界だった。

メナヘム・ベギンへの手紙は心を動かすものがあったが、哀れさと甘さを醸し出していた。

表の世界でランスキーが戦おうとしなかった理由もそこに見て取れた。

読書家であろうが数学の個人レッスンを受けようがそれは強みにはなり得ず、むしろ弱みのままだった。

本をたくさん読んでも文章の書き方を知らず、頭の中で数字をいじる天才のはずが、堅気の取引がどういうものかを理解していないようだった。

ランスキーは手紙を封入してポストに投函した。

それはイスラエル首相のスタッフに毎日届く変人や世話焼きからの手紙に紛れ、結局ベギンが手紙を読むことはなかった。

手紙は内務省へ転送され、1978年1月4日にスポークスマンが再び入国を拒んだ。

メナヘム・ベギンへの嘆願が却下されて数週間後のこと、ランスキーの元にヨラム・シェフテルから手紙が届いた。

法学生時代にランスキーのために嘆願書を提出した彼は司法試験に合格し、開業していた。

イスラエルへ何とか戻ろうとするランスキーの奮闘を見守っていたシェフテルは自分が力になれるのではないかと考え、この件について単独の自由裁量を認めてもらえるのであれば無料で弁護をできると申し出た。

シェフテルはここで成功を収めることができれば、ランスキーの人生最後の願いを叶えると同時に、自分の株も飛躍的に上がると考えていた。

マランスキーはヨラム・シェフテルを手放しで信頼しているわけではなかった。

まだ若い彼は人を不快にさせることもあり、メディアの注目を好むところなどはランスキーのイスラエル人の友人達を心配させた。

ヨスケーはシェフテルの派手なやり方を特に警戒していた。

だが二回頼み込んで二回拒否されたランスキーには失うものはなく、シェフテルにゴーサインを出した。

イスラエルにいたヨラム・シェフテルは内務省のブルク博士のオフィス、そこで働く事務局長補佐のジュディス・ヒューブナーにすぐさま電話攻撃を開始した。

シェフテルは四ヶ月にわたり、出社するとまずブルクに電話をかけるという生活を送った。

「そこの連中は本当に僕にうんざりしていたと思うよ。」とシェフテルは話す。

「そしてようやく、マイヤーが病気を患っていて休養が必要だという医師の指示書を提示することができれば、ビザが取れやすくなるかもしれないという言葉を引き出した。」

シェフテルは言われた書類を数日のうちに内務省に届け、その後も電話をかけ続けた。

めげないロビイストのシェフテルは友人には厚顔無恥と言われたりしながらも、ある日とうとうテルアビブのダン・ホテルのロビーでブルク自身をつかまえることに成功。

会話を誰かに聞かれたらと心配した大臣はランスキーの名前を言わずに「L」と呼ぶようシェフテルに求めつつも、病身のユダヤ人の最後の願いであるイスラエル訪問を断ることは原則としておかしい点を認めた。

その代わりに、観光ビザで入国したランスキーが1970年の時のように市民権の申請をしないという保証が必要だとシェフテルに告げた。

1980年6月10日の午後、ブルクが公式にランスキーの入国を許可したことをシェフテルは知らされた。

期日が来たら大人しく出国することを条件に入国が認められたのだ。

翌朝8時にシェフテルは内務省を直接訪れ、その決断を書面でもらえるよう要請した。

もらえるまで一日居座った彼は書面を勝ち取り、勝利の喜びを胸に帰宅した。

ところが数日後にシェフテルは信じがたい情報をラジオで耳にする。

ブルク博士の気が変わったと言うのだ。

クネセトで質疑が行われ、「厳しい世論によって」観光ビザが無期限で延期になったと内務省のスポークスマンが発表した。

シェフテルの手元には書類があった。それを元に最高裁へランスキーの二度目の仮命令提訴をした。

1971年にブルク博士に市民権を拒否されて以来、九年ぶりのことだった。

1980年8月のランスキーの裁判は前回に比べ大成功だった。

最高裁判事は内務省がシェフテルに渡した書面の内容を取り消す根拠を大臣に求め、大臣はこれに応じる代わりに条件付きで立場を譲った。

判決が出た後、内務省からシェフテルに告げられたのはランスキーへの観光ビザ交付だったが、滞在が30日を超えないこと、充分な保証を提供することがその条件だった。

シェフテルは内務省との無数の電話や対面でそのあたりを交渉していった。

最終的な条件として、イスラエルに一ヶ月以上滞在しない旨の念書の提出と、滞在するホテルや宿泊先の情報を共有、そして保証金として10万ドルの支払いを行うことで合意した。

内務省がランスキー用に準備した念書にはこう書いてあった。

「一ヶ月経過後に私がイスラエルを出国しなかった場合、それがいかなる理由であろうとも、上記の10万ドルはイスラエル国庫に没収され、その際は私に通知がなく没収が行われること、その後上記の金額について一切の請求権も所有権もなくなることに合意します。」

ヨラム・シェフテルはこの10万ドルについて、定期的にマイアミ・ビーチのマイヤーと交わす電話の会話の中で触れていなかった。

1980年9月にブルクが降伏したという嬉しい知らせを告げた時にも触れなかった。

保証金や念書などの細かいディテールは大きな勝利との比較では取るに足らないことだとシェフテルには感じられた。

ユダヤ教の新年祭、ロシュ・ハシャナが近づいている頃だった。

「ユダヤ教の祭日に素晴らしい贈り物だ、とマイヤーは言っていた。」とシェフテルはそう振り返る。

だが祭日が終わり、シェフテルが念書と10万ドルの保証金についてランスキーと相談すべく電話をかけると、話を聞いたマイヤーは真っ向から拒否してきたのだった。

支払いが生じることにマイヤーは愕然としていた。

「彼は『話にもならない』と言った。信条の問題として絶対に払わない、そんな保証金を払うものか、と。」

1980年の秋までにランスキーは移民或いは観光客としてのイスラエル入国を、最低でも6回は試みていた。

うち4回はアメリカでの裁判が全て終わった後だったので、法の手を逃れるために入国を望んでいるわけではないことは明らかだった。

1980年の秋、ランスキーは78歳だった。

健康状態も思わしくなく、死ぬ前にもう一度だけイスラエルに行きたいと考えていた彼にとって、ここまで必死で色々努力した上にまるで非行少年のように保証金まで用意させられたことが耐えがたかった。

「条件付きでイスラエルへは行かない。」

怒りに燃えながらランスキーは宣言した。

イスラエルの国が自分の名誉に金額をつけたことは究極の拒絶だった。

ランスキーはそれきり入国を試みることはなかった。

骨をイスラエルに埋めるという希望についても捨て去った。

「ブルクとの規則など糞くらえ。」

そうランスキーは記した。

ランスキーが1980年9月に観光ビザのための10万ドルをイスラエル内務省に支払うことを拒んだとき、その動機はプライドや信条、そして苛立ちだった。

だが支払う意思があったとしても、それだけの金銭的余裕があったかどうかは定かではない。

マイヤーが懐に余裕がないことを嘆くようになったのは1974年のことだった。

その頃は裁判にかかる出費を多く抱えており、6年にわたり雇っていたE・デヴィッド・ローゼンはマイアミ有数の敏腕でありつつも高額な弁護士だった。

弁護は大体において完璧だったが、支払いは年間3万ドルを下らなかったと推定される。

最初の一件の保釈保証金だけでも35,000ドルに上った。

ヨスケーがランスキーに手紙を書いたことがあった。

そこにはドク・スタチャーがイスラエルで多額の弁護士費用を支払ったことがつづられており、それを読んだランスキーはドクに同情を寄せた。

「弁護士達とのやり取りが終わったら、私もハム・サンドイッチをかじっているだろう。」

イスラエル滞在時代のランスキーにとって、ヨスケーは慈善活動アドバイザーでもあった。

ランスキーがアメリカに戻った後もこの役割を手紙で果たしていたヨスケーだったが、1974年の後半に出したある手紙で慈善事業について知らせると、予想外の答えが返ってきた。

「私が病気の人や困っている人についてどう感じているかは知っているだろう。それが若い人なら尚更だ。」

ランスキーが12月に書いた返事には助けたい意志が書かれていたが、こう続いた。

「私の経済状況は芳しくない。これまでの生活の仕方が…丸6年も収入がなく、支出ばかりが増えた。…もし、力になれそうな人物がいれば、連絡する。個人的に力になれなくてすまない。」

それまでのランスキーとヨスケーの手紙や電話のやり取りは主に寄付金の話が中心だった。

ランスキーが言い出すこともあればヨスケーが提案することもあった。

寄付先は多種多様で、イスラエルの軍人であったり、ドク・スタチャーのギャンブル負債の返済などということもあった。

金額は決して大きくはなく、一番大きかった時で第四次中東戦争で負傷した兵隊に寄付した5,000イスラエルポンド(約2,500ドル)。

その寄付も1974年には完全に止まった。

同年12月にランスキーはヨスケーに「丸6年も収入がない」と伝えたが、それはラスベガスのスキミング事業について我々が把握している事実と一致する。

サンズの売却で100万ドルを受け取った1968年にそれは終わった。

ティボル・ローゼンバウムの銀行に入金されたその預金が2年と3ヶ月のイスラエル生活と帰国費用を賄った。

だがテルアビブにいた期間もアメリカへ帰国した後も、ランスキーが本格的な仕事をすることは不可能だった。

一挙手一投足が警察のみならずメディアにまで見張られており、さらに起訴やら心臓バイパスやら他の不調やらで手一杯だったのだ。

そして1974年10月にティボル・ローゼンバウムの銀行が倒産し、顧客の預金を道連れにした。

ランスキーがヨスケ―に寄付する余裕がないと打ち明けたのはその6週間後のことだった。

その頃フロリダのレーストラックに投資するパートナーシップ形成を検討していた何人かの友人は、ランスキーがその話にいつになく熱心に食いついてきたことに驚いた。

威厳のない振る舞いと言っても良かった。

以前のランスキーはそうした冒険を一歩下がって眺めていた。

ハリウッドのビル・シムズのドッグ・トラックも、ランスキーの名前が悪い印象を与えるだろうと加わることを辞退した。

それが今は―その名前の印象がますます悪くなっているという時に、そして彼の担当医すらも内国歳入庁の調査を受けているような時に―熱心に参加を望んでいる。

もしやランスキーは本当に金に困っているのだろうか?

財布の紐が締まったことは家族も実感していた。

ハワイアン・アイル・モーテルの交換台で働くバディはだんだんとボタンを押すのが困難になってきていた。

古いコード式のボードがコンピューター制御のものに変わった時はすぐさま新しい手順を覚え、電話会社がバディをデモンストレーターとして使わせてほしいと言ってきたほどだった。

だが彼の指は拘縮しつつあった。

電動車椅子を操作する小さなレバーを動かすのも次第に難しくなってきていた。

50歳を目前にして、バディ・ランスキーは全身麻痺という未来を見据えなければならなくなっていた。

脚はすでに動かず、食事も一人で全て済ませることはできなかった。友人たちが車椅子を押し、外食する時にはバディのフォークとスプーンの使い方を介助した。

それでもバディは毎朝起き上がり、髭を剃り、トイレに行き、夜は自力でベッドに入らなければならない。

これらの動作にはハワイアン・アイルの黒人のポーターにいくらか手間代を渡して手伝ってもらうこともあったが、体が不自由になるにつれてその金額は増えていき、それ以外の出費も増えた。

友人と食事に行けば足代と介助代として食事代は自分が払わなければという気持ちがあった。

バディはだんだんと借金をするようになり、医者に渡すはずの医療保険小切手を現金化して使ったりした。

そのことを知り、息子の借金返済で5,000ドルを払わされた父は激怒した。

ランスキーはバディがまたギャンブルで借金をしたのだろうと思い込んでいた。

そうではなく、病気からくるさまざまな出費であることを父が認めるまで時間がかかった。

バディはフルタイムの医療スタッフを雇用するのが現実的なのではないかと父に提案した。

「いくらくらいかかるか調べようか?」

バディがそう尋ねるとランスキーはあまり乗り気ではなかった。

「ああ、勝手に調べたらいい。」

うんざりしたような顔で父はそう言った、とバディは思い出す。

バディは相場を調べることにした。

ハワイアン・アイルの経営パートナーの一人、ジャック・トウェドルはフルタイムの住み込み介助人を母親のために雇っていた。

その費用は一日50ドルで、バディが父に報告したのはその額だった。

マイヤー・ランスキーは青くなった。

そんな金がどこにあるという言うんだ?金は木に生るのか?

1970年後半にはバディは既に働けなくなっていた。

ハワイアン・アイルにはこれまで通り無料で住まわせてもらっていたが、モーテルから受け取る月300ドルの支払いは妥当ではなかった。

ランスキーはバディの収入源を小遣いで補填しようとしたが、介助スタッフを雇いたいならその中から工面するしかない、と息子には告げた。

バディが持ってきた一日50ドルの例でいけば、月あたりの出費は1,500ドルになる。

ランスキーはどう頑張っても月800ドル以上は出せないと、病身の長男に伝えたのだった。

「からかうような、或いは罵倒ともとれるような口調でテディは夫に言った。

「3億ドルですって?100万ドルもあれば万々歳よ。」

ランスキーは妻に黙れと言い返した。

マランスキーがヨスケー・に経済状況の悪化を知らせた1974年12月以降、イスラエルの慈善事業への寄付についてヨスケーから話題に出すことはなく二人のやり取りは続いていたが、ヨスケー自身が1981年の頭に窮地に立たされることになった。

貯金と年金をつぎ込んだスポーツ用品店の経営が失敗し、多額の借金を抱えたのだ。

ランスキーと知り合って十年目、初めてヨスケーはマイヤーに個人的に助けを求めた。

「君が経済的な困難に陥っていると知りとても心を痛めている。」

ランスキーがそう応じた手紙は1981年2月10日付だった。

「力になりたいと思うのだが、…残念ながら助けてやることができない。私はもはや金回りで役に立つことはできなくなった。」

ランスキーがこの話をここで終わらせていたら、あるいは話題を変えていたとしたら、この支援の拒否は「失敗したビジネスにさらに金をつぎ込むことはない」と言うような用心深さやケチさから由来していたかもしれないが、彼はこう続けた。

「ヨスケー、どうにか君の力になりたいと思っている。少し時間をくれれば、4月15日以降に1,000ドルを用意することならできる。」

そして1981年4月16日にマイヤーはヨスケーに1,000ドルを送った。

マランスキーの何百万もの資産は彼の伝説の基礎だ。

ハンク・メシックが1965年に3億ドルの推定を出したことでその他の噂も一人歩きをはじめ、それほどの財を築くにはとんでもないことをやり遂げてきたのだろう、という期待がついて回った。

だがランスキーが強欲ではないことをいち早く指摘したのもメシックだった。

むしろ、その世界でこれほど長く生き延びてこられたのもそれが勝因だろう、と。

ランスキーは妥当な取り分以上を要求することはなく、キャリアの後半にかけては自分が大して儲からなくても他人を手助けすることも多かったようだ。

最も大きな過ちは、違法な事業が生み出す利益から賄賂や取り分などを除いた後にどれほどがパートナーの手元に残るものなのかを正確に把握していなかったことだと言える。

現実のダッチ・シュルツ、バグジー・シーゲル、ジョー・アドニス、フランク・コステロ、そしてラッキー・ルチアーノはほとんど富を残さずに生涯を終えた。

同世代の本当の億万長者はモー・ダリッツ、モリス・クラインマンを始めとするラスベガスの富豪たち。

彼らは賢く、合法の道を選んだ。

ラッキー・ルチアーノは生きているうちにこのことに気づいていた。

1962年の死の前にイタリアで発見された彼が記者に尋ねられたのは、もしやり直せるとしたらどこを変えるか、という質問だった。

「法を犯さずにやるよ。」

ルチアーノはそう答えた。

犯罪で100万ドルを稼ごうが合法的に100万ドルを稼ごうが、同じだけの頭脳が必要だってことが分かった。

最近は人々から金を巻き上げるために取れる免許証があるんだな。

やり直せるとしたらまずその免許証を取得するよ。